グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2015年05月30日

梅の出荷の季節

5月になって雨がほとんど降らない。キャベツなどの値段が上がっているという。野菜農家などは大変だろう。6月から、青梅の出荷が始まる。梅も例外ではない。雨が降らなければ、梅の生育が進み、早く熟してしまう。梅の用途によって、青梅として出荷しなければならない。白加賀という品種は、大きいサイズは、梅酒用に、小さいサイズは漬け梅用に出荷される。ここ数年、梅の消費が伸びず、価格は低迷している。はたして今年はどうなるやら。農家の高齢化も進み、日当たりの良い梅林などは、太陽光発電に変わっている。緑の風景から人工的な構造物が増えて田舎の景観も変わってしまうのか。

2015年05月27日

大阪都構想

橋本大阪市長を代表とする維新の会が提唱する「大阪都構想」の賛否が大阪市民による住民投票により行われたが、僅差で反対が賛成を上回った。NHKの開票速報を見ていたら、出口調査では賛成が反対を上回っているという。開票が進み、終盤になって反対票が多数となることが確実だと報道される。画面は開票率98パーセントの場面になっているが、賛成票が上回っている。近年にない接戦である。

敗れた橋本市長の敗戦の弁は、爽やかだった。無念だったには違いないが、潔く市長の任期が終われば引退するという当初の考えを述べた。大阪知事に当選の頃は30代であったが、髪に白髪も混じって随分やつれた感じもした。都構想の是非について個人的な見解は持たないが、政治家の出処進退として未練がましさがなく好感を持った。

大阪市民の投票状況を見ると、投票しなかった人が3分の1いる。年齢別に見ると高齢者に反対票が多かった。加えて、反対運動をした政党は、政権与党に共産党まで加わっている。その結果が僅差だったことを思うとよくやったと思う。作家の堺屋太一さんも残念に思ったことだろう。この作家は、好きな作家の一人である。

日経新聞に紹介されていたのだが、第七代の大阪市長で関一という人がいた。都市計画が専門だった学者市長だが、今日の大阪市の基盤を作った人で、関市長の時代、大阪市の人口は東京市を上回ったことがあるという。政策としての都構想に敗れても、市民の支持があれば、腰を落ち着けて大阪市制を改革しても良いのではないかと思う。

敗れた橋本市長の敗戦の弁は、爽やかだった。無念だったには違いないが、潔く市長の任期が終われば引退するという当初の考えを述べた。大阪知事に当選の頃は30代であったが、髪に白髪も混じって随分やつれた感じもした。都構想の是非について個人的な見解は持たないが、政治家の出処進退として未練がましさがなく好感を持った。

大阪市民の投票状況を見ると、投票しなかった人が3分の1いる。年齢別に見ると高齢者に反対票が多かった。加えて、反対運動をした政党は、政権与党に共産党まで加わっている。その結果が僅差だったことを思うとよくやったと思う。作家の堺屋太一さんも残念に思ったことだろう。この作家は、好きな作家の一人である。

日経新聞に紹介されていたのだが、第七代の大阪市長で関一という人がいた。都市計画が専門だった学者市長だが、今日の大阪市の基盤を作った人で、関市長の時代、大阪市の人口は東京市を上回ったことがあるという。政策としての都構想に敗れても、市民の支持があれば、腰を落ち着けて大阪市制を改革しても良いのではないかと思う。

2015年05月22日

大往生(3)

身近な人の突然の死に出会った。人伝えに聞いたのだが1週間後のことで、既に葬儀は、終わっていた。死因は心筋梗塞だった。NTTを退職後、家業の農業に従事し、梅の栽培や米作りをしながら、区長などを勤めながら、地域にも貢献し、梅の出荷組合の役員でもあった。実に活動的な人だった。

体力もあり、重い荷物も苦もなく運べる力持ちで、20キロ以上ある梅のコンテナを二籠も運ぶ姿を良く目にした。髪の毛もふさふさ、歯も丈夫で、若若しさに満ちていた。食欲も旺盛で至って健康そのものだったので急逝にはビックリした。

自宅に弔問すると、奥様が遺影の前に案内し、線香の煙の立ち上る横で亡くなった時の様子を話してくれた。午前中に、役員会議の議題を仕上げ、午後は田植えの準備を済ませ、家に戻りシャワーを浴び、冷えたビールを「美味い」と飲んだ直後に倒れたのだという。救急車が駆け付けるまで、心臓マッサージしたが意識は戻らなかった。奥様は、看護師であったが手の施しようがなかったという。病院に運ばれたが蘇生することはなかった。

72歳であった。

なんでも自分でやってきた人だったので、これから始まる農作業もどうして良いかわからないと途方に暮れている。務めをしている子供が休日、父親の残した仕事をすると言ってくれたのを頼りにしている。心の整理ができないのは当然だ。慰めの言葉もなかったが、人の死は避けられないこと、長病をせず亡くなったことを話すと納得されていた。

体力もあり、重い荷物も苦もなく運べる力持ちで、20キロ以上ある梅のコンテナを二籠も運ぶ姿を良く目にした。髪の毛もふさふさ、歯も丈夫で、若若しさに満ちていた。食欲も旺盛で至って健康そのものだったので急逝にはビックリした。

自宅に弔問すると、奥様が遺影の前に案内し、線香の煙の立ち上る横で亡くなった時の様子を話してくれた。午前中に、役員会議の議題を仕上げ、午後は田植えの準備を済ませ、家に戻りシャワーを浴び、冷えたビールを「美味い」と飲んだ直後に倒れたのだという。救急車が駆け付けるまで、心臓マッサージしたが意識は戻らなかった。奥様は、看護師であったが手の施しようがなかったという。病院に運ばれたが蘇生することはなかった。

72歳であった。

なんでも自分でやってきた人だったので、これから始まる農作業もどうして良いかわからないと途方に暮れている。務めをしている子供が休日、父親の残した仕事をすると言ってくれたのを頼りにしている。心の整理ができないのは当然だ。慰めの言葉もなかったが、人の死は避けられないこと、長病をせず亡くなったことを話すと納得されていた。

2015年05月12日

麗しき老年期

自宅からそれほど遠くない場所に、今年98歳になる元開業医の先生が住んでいる。

90歳まで現役だったが、今は、悠々自適の生活をおくっている。大変な読書家で、随筆や書評を本にまとめられたこともある。『逆旅』という大作を頂いたことがあった。その人生観に共感するだけでなく、著者の老年期の生き方に畏敬の念を持った。この方のような老年期を過ごせればと思った。

気の向くまま、旅をして旅日記のような小冊子を8回ほど発行して友人知己に贈っていたが、老先生は、必ず長文の手紙を感想としてくださった。少し褒めすぎと思うところもあったが、正直嬉しかった。本ができあがるたびに先生の自宅を訪ねるのが楽しみになった。最近は、本にまとめられるほど原稿ができても、ブログなどに載せるだけになり、貴重な読者の一人に文章を読んでいただけなくなった。数年、訪問の機会もなくなっていたが、春になって老先生から絵手紙が届いた。水彩画とお誘いの文字があった。

「青葉の季節にお訪ねします」と最近のブログに載せた紀行文をコピーして返事を書き、連休の明けた日曜日訪問することになった。老先生の屋敷は広く、立派な門があり庭に入ると大正に建てたという診療所が残っている。広い応接間のソファ―に座ってお待ちになっている。テーブルの上には文芸春秋が置かれている。世相にも関心を持たれていることがわかる。窓越しに見える庭の緑が美しい。

高齢であることも気に止めながら、30分ほどで失礼させていただいたが、少し耳が遠くなられたようだが、話す内容は数年前と少しも変わっていない。土屋文明文学記念館の図録をお土産にさし上げると、万葉集の話になった。会津八一、吉野秀雄などの歌人の話題にもなった。土屋文明は老先生の卒業した高崎中学校の先輩にあたる。文明とは大分年齢差はあるが、興味深そうに図録を見ておられた。

中曽根康弘元総理は、老先生の1年後輩だという。三高から東京帝国大学医学部進んだ老先生は、若月俊一や日野原重明を先輩医師としてお付き合いがあったようである。旧制高校の時代の香りも伝わってくる。連休には信州のお子様の所に一週間ほど滞在し、帰り際には伊那食品の「寒天パパ」のお土産を頂いた。

90歳まで現役だったが、今は、悠々自適の生活をおくっている。大変な読書家で、随筆や書評を本にまとめられたこともある。『逆旅』という大作を頂いたことがあった。その人生観に共感するだけでなく、著者の老年期の生き方に畏敬の念を持った。この方のような老年期を過ごせればと思った。

気の向くまま、旅をして旅日記のような小冊子を8回ほど発行して友人知己に贈っていたが、老先生は、必ず長文の手紙を感想としてくださった。少し褒めすぎと思うところもあったが、正直嬉しかった。本ができあがるたびに先生の自宅を訪ねるのが楽しみになった。最近は、本にまとめられるほど原稿ができても、ブログなどに載せるだけになり、貴重な読者の一人に文章を読んでいただけなくなった。数年、訪問の機会もなくなっていたが、春になって老先生から絵手紙が届いた。水彩画とお誘いの文字があった。

「青葉の季節にお訪ねします」と最近のブログに載せた紀行文をコピーして返事を書き、連休の明けた日曜日訪問することになった。老先生の屋敷は広く、立派な門があり庭に入ると大正に建てたという診療所が残っている。広い応接間のソファ―に座ってお待ちになっている。テーブルの上には文芸春秋が置かれている。世相にも関心を持たれていることがわかる。窓越しに見える庭の緑が美しい。

高齢であることも気に止めながら、30分ほどで失礼させていただいたが、少し耳が遠くなられたようだが、話す内容は数年前と少しも変わっていない。土屋文明文学記念館の図録をお土産にさし上げると、万葉集の話になった。会津八一、吉野秀雄などの歌人の話題にもなった。土屋文明は老先生の卒業した高崎中学校の先輩にあたる。文明とは大分年齢差はあるが、興味深そうに図録を見ておられた。

中曽根康弘元総理は、老先生の1年後輩だという。三高から東京帝国大学医学部進んだ老先生は、若月俊一や日野原重明を先輩医師としてお付き合いがあったようである。旧制高校の時代の香りも伝わってくる。連休には信州のお子様の所に一週間ほど滞在し、帰り際には伊那食品の「寒天パパ」のお土産を頂いた。

2015年05月09日

山本宣治の碑

別所温泉の案内図を見ていたら山本宣治の碑があることを知った。何でここにあるのかというのが第一印象である。山本宣治の名前は、ほとんど忘れかけているに近い。遠い過去の記憶がある。その映画の名前さえ覚えていないが、学生時代に観たのだが、山本宣治が登場していた。それよりも小林多喜二の死が痛々しかった。昭和の初期の思想弾圧を描いた作品だったのだろう。

安楽寺の国宝の塔を見た帰りに、案内の標識を頼りに捜すとこの碑の前に出た。碑は一つだけではない。その説明も書かれている。山本宣治が東京で右翼団体の一員に刺殺される前に、上田に来て多くの農民の前で演説をしている。昭和四年三月一日のことである。山本宣治は、第一回の普通選挙で当選した。労農党からの出馬であった。しかし、この頃共産党との繋がりを持つようになっており、彼を上田に招いたのは、高倉輝であった。彼の碑も並んで建っている。彼は、共産党員であった。

山本宣治は、京都の宇治の料理旅館の息子で、両親は熱心なクリスチャンであった。同志社にも入学している。その後、東京帝国大学、京都帝国大学で学び、生物学者になった。当初は、キリスト教社会主義者に近く、安倍磯雄との交流もあった。彼も同志社ゆかりの人物である。山本宣治が、演説の中で残した言葉がある。

「山宣ひとり孤塁を守る。だが私は淋しくない。背後には大衆が支持しているから」

戦前の悪法と言われる治安維持法に真っ向から反対したが、彼が暗殺された日に成立し、その後多くの共産党員が検挙された。この法律で思い出すのは、佐久総合病院の院長だった若月俊一である。労働災害の調査活動がこの法律に抵触したという理由で拘留されたことがあった。戦後、佐久病院に赴任し、予防医学に力を入れ、農村医療を確立し、全国から注目された。都落ちではあったが、今日の長野県の医療は、若月俊一の功績に恩恵を受けている。

戦後は、言論の自由や思想、宗教の自由は憲法で保障されているが、少数意見は、無視されがちなのは変わりはない。山本宣治の政治行動は過激でもなくみえるが、当時の国家権力には大衆を扇動する危険人物と写っていたのかもしれないが、自分の中に生まれた良心を無視することができなかったというふうに感じるのである。同志社設立者である新島襄の教えも少なからず山本宣治(山宣)に影響しているのだろう。

別所温泉の安楽寺近くにあった山本宣治の碑にはラテン語で書かれ、その意味は

「生命は短い、科学は長し」

である。山本宣治の死後、有志が建立したが、官憲から粉砕撤去するよう命令される。碑の文字を揮豪した高倉輝は、検挙され、その借地にしていた場所にあったので、地主であった斎藤房雄という人が、機転を利かし、現在でも別所温泉で旅館業を営んでいる柏屋別荘の敷地に埋めて、当局には処分したと報告したのだという。それから三八年後の一九七一年にこの地に再び建立されだという数奇な歴史がある。山本宣治の碑については、別所温泉訪問の余話のようなものである。

2015年05月08日

東京、信州日帰り旅行(2015年5月)

五月連休の最後の日、都会と田舎を日帰りで旅行しようと思い立った。北陸新幹線を利用するとそれが可能である。毎年のように、信州の春を所を変えて味わっている。大分行く場所も限られてきたような気がするが、上田市に近い別所温泉には行っていない。一泊するならば友人を誘いたいと思ったが、先方の都合がつかない。上田までは、新幹線を使えば、安中榛名駅から三〇分で行ける。別所温泉駅の近くに、「あいぞめの湯」という日帰り温泉があるが、長時間のんびりして過ごす気分にもならない。意外にせっかちな性格なのかも知れない。

東京、上野の東京国立博物館で特別展が開催されている。京都、高山寺の至宝が展示されている。高山寺には、時代祭に合わせ訪ねたことがあるが、国宝級の本物に触れることはできず、今回の企画は是非とも足を運びたい企画である。とりわけ、鳥獣戯画は、国内にない物もあり、特別展の目玉にもなっている。上り新幹線あさま号で安中榛名駅から八時五分発で上野に向かう。九時半の開館前に間にあったが、来館者が多い様子なので、隣接する黒田記念館に立ち寄ることにした。

黒田記念館は、日本の西洋絵画の草分けとも言われる、黒田清輝を記念して建てられた。東京芸大にも近い。黒田清輝の死後の建築で昭和三年の竣工となっている。設計者は、岡田信一郎で、初代東京都美術館を設計した建築家でもある。開館には少し早いと思ったが、受付もなく自動ドアが空いたので入館すると、係員に呼び止められ、五分程待ってくださいと廊下にあった椅子に座るように指示された。その間、入口近くに表示されている記念館の説明書きを読むことができた。黒田清輝の遺言と遺産をもとに建てられたのだが、その遺志を託された人物がいる。樺山愛輔、牧野伸顕である。樺山資紀、大久保利通をそれぞれ父に持つ薩摩閥である。樺山愛輔の娘は、作家の白洲正子である。明恵上人の著作もある。黒田清輝も薩摩藩士の息子で、黒田清輝は、芸術家でもあり、貴族院議員となって政治力もあったことの背景が見えたような気がした。係員によると、東日本大震災後、耐震工事が為され、最近完了して入館できるようになったのだという。入館料は、無料である。二階が展示室になっている。展示室の入り口の前には、黒田清輝の胸像があった。作者は、高村光太郎である。ゆっくり鑑賞している時間もないので足早に見て回り、東京国立博物館に向かう。

こちらも入館料は無料。年間パスポートを持参しているので有効期限まで年六回まで無料になる。ところが、入場待ちの長蛇の列になっている。最後尾から入館まで八〇分となっている。入館しても三〇分しか時間が取れない。しかも、上田行きの新幹線に乗るための移動時間も考えておかないといけない。さらに、たたみかけるように

「入館後、鳥獣戯画を見るために一時間待ちになっております」

という係員の非情なアナウンスが。黒田記念館で道草を食っている場合ではなかったのである。熱中症にならないように日傘の貸し出しや、水の用意が為されてあったが、気持ち的には、目眩が生じていた。予定より、三〇分ほど早く入館できたが、案の定、鳥獣戯画をじっくり見ることは叶わなかった。普段は買わない図録で済ませることになった。多くの人が鳥獣戯画に惹きつけられているお陰で、もう一つの高山寺の秘宝をゆっくり見ることができた。

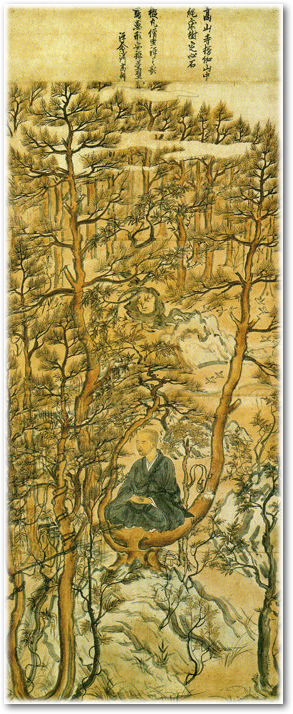

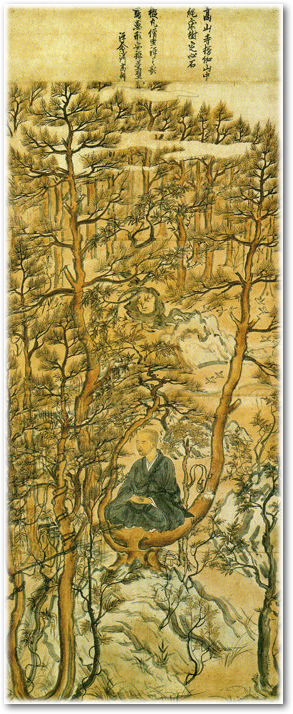

「仏眼仏母」は、国宝である。明恵上人が若い時、この仏画の前で耳を切ったその画である。決して衝動的な行為ではないとしても驚きである。明恵上人は、幼くして母親と死別した。武士であった父親も母親の死後すぐに戦死している。この行為は、そのことと無関係ではないと言われている。その後の明恵上人像には、横顔を描いたものがあるが、切り落とされた右耳を配慮してか、同じく国宝である「樹上坐禅像」は、左向きになっている。しかし、大阪の久米田寺にある明恵上人像は右向きに描かれ、耳の上部がないのがわかる。

「樹上坐禅像」に戻るが、明恵上人の姿は大きくない。樹木の中に溶け込むようである。小鳥や、栗鼠もどこにいるかは分からないくらいだが、明恵の心の中にあるようである。小鳥と会話ができたと伝えられる、アッシジの聖人のようでもある。こちらは、国宝ではないが、木の彫刻の子犬も愛くるしいほどの出来栄えである。高山寺の国宝石水院で出会った子犬に再会したが、レプリカとは違う雰囲気がある。明恵上人は傍らに置いて愛玩していたらしい。日本人に明恵上人が好きな人は多い。この企画で明恵上人フアンが増えるのではないだろうか。

鳥獣戯画と関連して白描図像の存在を知った。密教図像のことである。ムハンマドの偶像を描くことで、テロ事件が起こっているが、仏教画の一つだが、墨と紙だけで描かれていて極めて素朴だが味わいがある。白描図像を素地にして自然界の動物たちを擬人化し、それに躍動感を加えたのが鳥獣戯画の誕生になっているのではないだろうかという推測である。その発想を明恵上人の思想が促したというのも納得のいく解説である。

時間の余裕を持って、上野駅の新幹線ホームに向かったが、地下深くにあることもあり、案内標識も分かりづらくて発車時刻五分前にたどり着く。駅弁とお茶をホームの売店で購入して乗り込む。連休中だが、上野に向かう新幹線同様空席が多い。〝行きは良い良い帰りは怖い〟と思っていたら、上田から安中榛名の下りは、通路に立ちっぱなしになった。想定内ということだが、長時間でなかったので救われた。連休中の新幹線の乗車模様を観察できたのも一つの新鮮な体験となった。

上田駅には、午後一時頃到着。帰りの新幹線は、午後五時四六分。この間が、毎年恒例の信州の旅となる。新幹線上田駅に隣接して上田電鉄駅がある。別所温泉駅までは、各駅停車で三〇分余り。家のすぐ横を走り、田園地帯の中を走る。春の長閑さがある。田植えの時期には少し早い。上田の盆地も広い。佐久平ほどの広さはないのだろうが、内陸の盆地としてはかなりの広さである。塩田平という地名を目にした。

上田駅から別府温泉駅の途中に大学前という駅がある。近くに長野大学がある。社会福祉関係に進む学生を多く輩出する私学で、戦後の創立だが五〇年の歴史がある。この大学に教授として就任した森幹郎先生のことを思い出した。数年前に、故人となられたが、多くの教えを受け、尊敬する人物の一人である。先生は、名古屋大学の経済学部を卒業したが、自身が結核療養をしたことや、身延山の久遠寺の階段で見たハンセン氏病の患者の姿に衝撃を受け、国立のハンセン氏病療養所に勤務したのを皮切りに、生涯社会福祉の道を歩んだ人である。福祉の現場から、厚生省の老人福祉専門官になり、老人福祉法の制定に尽力した。退官後最初に赴任したのが長野大学だった。専門は老年学だった。福祉政策にも詳通し、昭和三〇年代以後の日本の老人福祉に貢献している。森先生を尊敬するのは、持論を老年期に実践し、そのお姿を身近で拝見し、間接的ながら御教示いただいた時の御人柄に触れたことである。決して経営のことには口を挟むことなく、一人の入居者として、老人施設で亡くなった。社会的介護の持論どおり、子供の世話にならず自己完結の老後だった。

別所温泉は、信州の鎌倉とも呼ばれている。古くから温泉地で、日本武尊の東征にまつわる伝説もある。清少納言の枕草子に名前は違うが紹介されているという。帰りの電車に乗るまで二時間もあるので、安楽寺に向かう。この寺は、禅宗の寺だが、国宝の塔がある。この日帰り旅行は、敢えて共通点を上げようとすれば国宝を見る旅ということになる。安楽寺の裏山にこの塔は建っている。明恵上人没後の鎌倉末期の建立だという。屋根が八角になっている。周囲は墓地である。文人も訪ねたらしく、島木赤彦や窪田空穂の歌碑があった。この寺で多くの禅僧が修行し、鎌倉幕府の庇護もあったというから、別所温泉が信州の鎌倉と呼ばれていることの一因である。シャガの花が、森かげに咲いて美しい。土産の一つも買わねばならないと歩いていると「山海煮」という佃煮の店に目が行く。創業は明治三二年と書いてある。海と山の食材を使っている。試食させてもらったら結構美味い。

せっかくの別所温泉。お湯に入らない手はない。湯船からは山の緑が近く、眺望も良い。ゆっくり浸かり連休を締めくくることができた。上田駅に着いたら、時間があるので上田城に立ち寄ることにした。駅からは近そうで遠い。戦国時代、真田氏が二度にわたり、徳川の大軍を退けた名城として知られている。なるほど、堀は深く二重になっている。町のあちこちにポスタ―が貼られ、平成一六年の大河ドラマは、真田氏がとり揚げられるようだ。しかし、列車を利用したが、良く歩いた旅になった。家に帰り、携帯電話に記録された歩数は一五〇〇〇歩を超えている。何回か履き慣らしたつもりだったが、下ろしたての靴のため足に豆ができてしまった。

東京、上野の東京国立博物館で特別展が開催されている。京都、高山寺の至宝が展示されている。高山寺には、時代祭に合わせ訪ねたことがあるが、国宝級の本物に触れることはできず、今回の企画は是非とも足を運びたい企画である。とりわけ、鳥獣戯画は、国内にない物もあり、特別展の目玉にもなっている。上り新幹線あさま号で安中榛名駅から八時五分発で上野に向かう。九時半の開館前に間にあったが、来館者が多い様子なので、隣接する黒田記念館に立ち寄ることにした。

黒田記念館は、日本の西洋絵画の草分けとも言われる、黒田清輝を記念して建てられた。東京芸大にも近い。黒田清輝の死後の建築で昭和三年の竣工となっている。設計者は、岡田信一郎で、初代東京都美術館を設計した建築家でもある。開館には少し早いと思ったが、受付もなく自動ドアが空いたので入館すると、係員に呼び止められ、五分程待ってくださいと廊下にあった椅子に座るように指示された。その間、入口近くに表示されている記念館の説明書きを読むことができた。黒田清輝の遺言と遺産をもとに建てられたのだが、その遺志を託された人物がいる。樺山愛輔、牧野伸顕である。樺山資紀、大久保利通をそれぞれ父に持つ薩摩閥である。樺山愛輔の娘は、作家の白洲正子である。明恵上人の著作もある。黒田清輝も薩摩藩士の息子で、黒田清輝は、芸術家でもあり、貴族院議員となって政治力もあったことの背景が見えたような気がした。係員によると、東日本大震災後、耐震工事が為され、最近完了して入館できるようになったのだという。入館料は、無料である。二階が展示室になっている。展示室の入り口の前には、黒田清輝の胸像があった。作者は、高村光太郎である。ゆっくり鑑賞している時間もないので足早に見て回り、東京国立博物館に向かう。

こちらも入館料は無料。年間パスポートを持参しているので有効期限まで年六回まで無料になる。ところが、入場待ちの長蛇の列になっている。最後尾から入館まで八〇分となっている。入館しても三〇分しか時間が取れない。しかも、上田行きの新幹線に乗るための移動時間も考えておかないといけない。さらに、たたみかけるように

「入館後、鳥獣戯画を見るために一時間待ちになっております」

という係員の非情なアナウンスが。黒田記念館で道草を食っている場合ではなかったのである。熱中症にならないように日傘の貸し出しや、水の用意が為されてあったが、気持ち的には、目眩が生じていた。予定より、三〇分ほど早く入館できたが、案の定、鳥獣戯画をじっくり見ることは叶わなかった。普段は買わない図録で済ませることになった。多くの人が鳥獣戯画に惹きつけられているお陰で、もう一つの高山寺の秘宝をゆっくり見ることができた。

「仏眼仏母」は、国宝である。明恵上人が若い時、この仏画の前で耳を切ったその画である。決して衝動的な行為ではないとしても驚きである。明恵上人は、幼くして母親と死別した。武士であった父親も母親の死後すぐに戦死している。この行為は、そのことと無関係ではないと言われている。その後の明恵上人像には、横顔を描いたものがあるが、切り落とされた右耳を配慮してか、同じく国宝である「樹上坐禅像」は、左向きになっている。しかし、大阪の久米田寺にある明恵上人像は右向きに描かれ、耳の上部がないのがわかる。

「樹上坐禅像」に戻るが、明恵上人の姿は大きくない。樹木の中に溶け込むようである。小鳥や、栗鼠もどこにいるかは分からないくらいだが、明恵の心の中にあるようである。小鳥と会話ができたと伝えられる、アッシジの聖人のようでもある。こちらは、国宝ではないが、木の彫刻の子犬も愛くるしいほどの出来栄えである。高山寺の国宝石水院で出会った子犬に再会したが、レプリカとは違う雰囲気がある。明恵上人は傍らに置いて愛玩していたらしい。日本人に明恵上人が好きな人は多い。この企画で明恵上人フアンが増えるのではないだろうか。

鳥獣戯画と関連して白描図像の存在を知った。密教図像のことである。ムハンマドの偶像を描くことで、テロ事件が起こっているが、仏教画の一つだが、墨と紙だけで描かれていて極めて素朴だが味わいがある。白描図像を素地にして自然界の動物たちを擬人化し、それに躍動感を加えたのが鳥獣戯画の誕生になっているのではないだろうかという推測である。その発想を明恵上人の思想が促したというのも納得のいく解説である。

時間の余裕を持って、上野駅の新幹線ホームに向かったが、地下深くにあることもあり、案内標識も分かりづらくて発車時刻五分前にたどり着く。駅弁とお茶をホームの売店で購入して乗り込む。連休中だが、上野に向かう新幹線同様空席が多い。〝行きは良い良い帰りは怖い〟と思っていたら、上田から安中榛名の下りは、通路に立ちっぱなしになった。想定内ということだが、長時間でなかったので救われた。連休中の新幹線の乗車模様を観察できたのも一つの新鮮な体験となった。

上田駅には、午後一時頃到着。帰りの新幹線は、午後五時四六分。この間が、毎年恒例の信州の旅となる。新幹線上田駅に隣接して上田電鉄駅がある。別所温泉駅までは、各駅停車で三〇分余り。家のすぐ横を走り、田園地帯の中を走る。春の長閑さがある。田植えの時期には少し早い。上田の盆地も広い。佐久平ほどの広さはないのだろうが、内陸の盆地としてはかなりの広さである。塩田平という地名を目にした。

上田駅から別府温泉駅の途中に大学前という駅がある。近くに長野大学がある。社会福祉関係に進む学生を多く輩出する私学で、戦後の創立だが五〇年の歴史がある。この大学に教授として就任した森幹郎先生のことを思い出した。数年前に、故人となられたが、多くの教えを受け、尊敬する人物の一人である。先生は、名古屋大学の経済学部を卒業したが、自身が結核療養をしたことや、身延山の久遠寺の階段で見たハンセン氏病の患者の姿に衝撃を受け、国立のハンセン氏病療養所に勤務したのを皮切りに、生涯社会福祉の道を歩んだ人である。福祉の現場から、厚生省の老人福祉専門官になり、老人福祉法の制定に尽力した。退官後最初に赴任したのが長野大学だった。専門は老年学だった。福祉政策にも詳通し、昭和三〇年代以後の日本の老人福祉に貢献している。森先生を尊敬するのは、持論を老年期に実践し、そのお姿を身近で拝見し、間接的ながら御教示いただいた時の御人柄に触れたことである。決して経営のことには口を挟むことなく、一人の入居者として、老人施設で亡くなった。社会的介護の持論どおり、子供の世話にならず自己完結の老後だった。

別所温泉は、信州の鎌倉とも呼ばれている。古くから温泉地で、日本武尊の東征にまつわる伝説もある。清少納言の枕草子に名前は違うが紹介されているという。帰りの電車に乗るまで二時間もあるので、安楽寺に向かう。この寺は、禅宗の寺だが、国宝の塔がある。この日帰り旅行は、敢えて共通点を上げようとすれば国宝を見る旅ということになる。安楽寺の裏山にこの塔は建っている。明恵上人没後の鎌倉末期の建立だという。屋根が八角になっている。周囲は墓地である。文人も訪ねたらしく、島木赤彦や窪田空穂の歌碑があった。この寺で多くの禅僧が修行し、鎌倉幕府の庇護もあったというから、別所温泉が信州の鎌倉と呼ばれていることの一因である。シャガの花が、森かげに咲いて美しい。土産の一つも買わねばならないと歩いていると「山海煮」という佃煮の店に目が行く。創業は明治三二年と書いてある。海と山の食材を使っている。試食させてもらったら結構美味い。

せっかくの別所温泉。お湯に入らない手はない。湯船からは山の緑が近く、眺望も良い。ゆっくり浸かり連休を締めくくることができた。上田駅に着いたら、時間があるので上田城に立ち寄ることにした。駅からは近そうで遠い。戦国時代、真田氏が二度にわたり、徳川の大軍を退けた名城として知られている。なるほど、堀は深く二重になっている。町のあちこちにポスタ―が貼られ、平成一六年の大河ドラマは、真田氏がとり揚げられるようだ。しかし、列車を利用したが、良く歩いた旅になった。家に帰り、携帯電話に記録された歩数は一五〇〇〇歩を超えている。何回か履き慣らしたつもりだったが、下ろしたての靴のため足に豆ができてしまった。

2015年05月05日

大往生(2)

自分にとっての5月の連休は、3日から始まったが、初日は、梅の消毒と草刈り、筍堀りで終わり、翌日は、友人の造園師が、庭木や垣根の伐採に来て、その枝を処分し、すっかり肉体労働で休日が過ぎ去ってしまった。

ブログに目をやると、鹿児島県在住の古瀬徹さんの千葉県にお住まいのご母堂が99歳で亡くなったことが氏のブログに綴られている。老衰だったという。2か月前までは一人暮らしをされ、近くに娘夫婦が住んでいるという環境にあったが、自立した生活をされていたという。古瀬さんは遠路、3月と4月、5泊6日、母親の家に泊まり入院している母親を訪問している。臨終の瞬間には間に合わなかったというが、自宅に戻られたお母様の家に泊まり、居間に残された本を通読したと書かれている。最後まで、人だよりはしない気丈な母親を実感したという。

以前にも老人ホームで104歳で亡くなった人をこのタイトルで書いたことがある。この人は、介護を受けていたが執筆を続け死の直後、本は出版された。高齢になっても健康で自活できることは、凄いことである。古瀬さんのお母様の死も大往生という言葉がふさわしい。今日も五月晴れで、里山の緑が美しい。夕方、98歳の元開業医だった先生の御誘いを受けているので出掛けることにしている。晴耕雨読にふさわしい、母校の大先輩でもある。

ブログに目をやると、鹿児島県在住の古瀬徹さんの千葉県にお住まいのご母堂が99歳で亡くなったことが氏のブログに綴られている。老衰だったという。2か月前までは一人暮らしをされ、近くに娘夫婦が住んでいるという環境にあったが、自立した生活をされていたという。古瀬さんは遠路、3月と4月、5泊6日、母親の家に泊まり入院している母親を訪問している。臨終の瞬間には間に合わなかったというが、自宅に戻られたお母様の家に泊まり、居間に残された本を通読したと書かれている。最後まで、人だよりはしない気丈な母親を実感したという。

以前にも老人ホームで104歳で亡くなった人をこのタイトルで書いたことがある。この人は、介護を受けていたが執筆を続け死の直後、本は出版された。高齢になっても健康で自活できることは、凄いことである。古瀬さんのお母様の死も大往生という言葉がふさわしい。今日も五月晴れで、里山の緑が美しい。夕方、98歳の元開業医だった先生の御誘いを受けているので出掛けることにしている。晴耕雨読にふさわしい、母校の大先輩でもある。