グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2013年09月30日

『浜茄子』(拙著)西行と桜

西行と桜

桜と言えば、西行の名が浮かぶ。吉野の桜は、いまだに観る機会が無い。二〇〇七年の春の訪れは、暖冬のためか早いと予測されていた。開花宣言も例年より一週間早いという予報も出たが、寒さが戻り平年並みの開花となった。

数学者岡潔先生の墓参を兼ねたゆかりの人々の集い「春雨忌」の案内が届き、四月一日とあった。桜の開花が早いのならば、念願の吉野の桜を観てみようという気持になった。先生のお嬢様の家に二泊させていただけるので、帰郷する日、朝早く発てば可能かも知れないと計画を立ててみたが、気候の変動で、旅行者の花の莟も萎んでしまった。それに、奈良市から、吉野の山までは意外と時間がかかることも知った。さらに、吉野の桜は近代、里に多く咲くソメイヨシノではなく山桜の種類だという。花の時期は、多くの人手で山道が埋め尽くされるとも教えられた。桜も愛でたいし、閑静な中で、西行法師も想いうかべたいという吉野行は、難しい。

四月になっても寒さが続き、奈良から群馬に帰ったら、二十日を過ぎても枝に花を残している桜があった。ぱっと咲き、さっと散る桜のイメージが今年はない。しかも、花のつきかたが少ない。こういう年は、記憶に無い。珍しい春になった。若葉の芽吹きも気のせいか遅い。

願わくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月の頃

自分の死ですら、桜の花の時期を願った西行は、桜に寄せる思いが人一倍強い。平安末期に生きた西行の生涯は分りにくいが、数多い歌が残されている。自選の歌集『山家集』が良く知られている。藤原定家らが選者になって編纂した『新古今和歌集』にも西行の歌は九四首と最も多い。当時から一流の歌人だった。

西行に関する著作は多いが、歌から推測する西行伝を書くのは至難の業なのであろう。辻邦生の『西行花伝』は大作で、氏独得の美意識のもとに描かれている。白州正子も『西行』を書いているが、こちらは、紀行的エッセイの感がある。井上靖も西行には惹かれるものがあったが小説は書いていない。小林秀雄にも西行に関する著述があるが、それほど長いものではない。嵐山光三郎の『西行と清盛』は大衆小説としては、おもしろいかもしれない。これほどの情報しかない、自分にとって西行の世界を覗き、不確かではあるがその足跡、ゆかりの地を訪ねてみたい気にさせるのは、芭蕉を始めとする後世の歌詠みが西行を意識することが大であるからだ。

西行の名は、出家後の号であって、僧名は円位という。父親は、紀州の荘園領主であり、遡れば藤原鎌足にたどり着く貴種の血筋であり、平将門の乱を平定した藤原秀郷が祖先にあり、秀郷の子供の子孫には奥州藤原氏がいる。西行は裕福な家に生れている。しかも、美男で運動能力も優れ、歌も若い時から人並み以上に詠むことができた。鳥羽上皇の北面の武士になっているから、文武両道に優れた人物像が浮かびあがってくるのである。将来の身分も考えても何一つ不安のない佐藤義清(のりきよ)がなぜ、出家したのかは、後世諸説あっても俗人からすれば奇異なことではある。しかも、妻子もいた。

縁側から幼い娘を蹴落としてまで出家することになったのは、何が原因だったのか。

辻邦生の『西行花伝』では、母親の死や、崇徳上皇の母親である待賢門院へのかなうことない恋慕があったことを匂わす記述があったような気がする。白州正子は、数寄者の血が流れているからだと見ている。別な言い方をすれば、歌を詠みながら自分の心を深めていく生き方が、自分にとって不自由がないと思ったからなのであろう。国家公務員を早くからやめて歌人になるようなもので、大蔵省をやめて小説家になった三島由紀夫と重ねてみたくもあるが、西行の場合は歌を詠むこと、三島の場合は文章書くこと即生きることに繋がっていたということに留めておこう。

結果として考えれば、西行のこの選択は後世不出の歌人を生むことになったから正解ということになる。西行が佐藤義清として北面の武士のままであったならば、政争の渦中にあって天寿をまっとうできたかの保証はなかった。七十三歳で河内国弘川寺で亡くなるまでの時代背景をみると、平安時代から鎌倉時代に移り変わる変動期であり、保元の乱、平治の乱、平家一門の栄華、源平の戦いによる平家の滅亡、源頼朝による鎌倉政権の誕生、源義経の死から奥州藤原氏の滅亡を西行は見てきたことになる。

西行の若い時の利発さは誰もが認めるのだが、白州正子は気性の激しさを持った人物だったと捉えている。好き嫌いもはっきりしていて、癇癪持ちだと推測させる記述も残っているという。そうであるならば、武人として生きていれば必ず争い、あるいは戦闘の場に身を置くことになっていたであろう。無意識にか、そうした状況に自分がまきこまれていくことを回避したのが出家の一番の動機になったのではないだろうか。平清盛は西行と同年の人で交流もあったらしい。出家していなければ、清盛と西行(佐藤義清)が覇権を争うということが起きえたかもしれない。

西行という人は、遁世した人物と思われがちだが、歌人として出家前以上に上流階級との親交をもった。政治からは、距離をおいていたが無関心ではなかった。晩年、東大寺復興のための勧進を奥州の藤原秀衡に依頼すべき旅の途中、鎌倉で源頼朝と会見したという記述が『吾妻鏡』にある。そのときの模様は、作者の創作かもしれないが、エピソードとしては面白い。

頼朝が鶴ヶ岡八幡宮を参拝しているのを知った西行は、鳥居のあたりを徘徊していたらしい。家臣であったと思われるが、名を尋ねられると、昔の名前も加えて

「佐藤兵衛尉憲清法師、今は西行と号す」

と答えた。頼朝に謁見し、頼朝は武術や歌のことを興味深く訪ねた。西行は世捨て人として、秀郷以来の九代相伝の兵法は焼いてしまいすっかり忘却してしまったなどとはぐらかしたが、流石に要点だけは言葉の端々に匂わせ、聴き入る鎌倉の要人にも伝わった。頼朝は長く引き止めたいと思った。しかし、西行は、先を急ぐとも言ったかは知らないが、立ち去ってしまう。頼朝がその折、御礼にと与えた銀製の猫は、惜しげもなく街中に遊ぶ子供たちに与えてしまったというのである。藤原秀衡から寄進された、砂金が無事東大寺に届けられたところを考えると、頼朝に協力依頼をしておいたのかも知れない。

西行は、人生に二度奥州に旅をしている。一回目は出家してから間もない二十代後半の頃だった言われている。歌人としての修行のような旅で、歌枕の詩情に惹かれたといっても良い。東北地方は歌枕が多く、平安貴族にとっては、謎めいた辺境の地への好奇とあこがれがあった。西行も例外ではなかったが、彼が旅を実行したところに、後世、芭蕉に『奥の細道』を書かせるだけの影響力をもてたのであろう。

約四〇年を経た二度目の旅の途中に詠んだ次ぎの歌は、人生を旅と意識する人間にとって、胸に迫るものを感じる。五十も過ぎると、過去を振り返ることも多くなる。

年たけて又越ゆべしと思いきや

命なりけり小夜の中山

小夜の中山も歌枕である。現在、静岡県掛川市と島田市の境あたりに位置している。

京都の長岡京の近くに小塩山があり、その下の丘陵地を大原野と呼んでいるが、西行が出家し、近くに庵を結んだと言われる寺がある。勝持寺という天台宗の古刹である。西行に因んだのであろう「花の寺」とも呼ばれている。境内には、何代目かは知らないが、西行桜がある。枝垂桜で満開ではないが花をつけていた。春雨忌の帰路、吉野の山に花見をするかわりに、西行ゆかりの地を訪ねてみようと思案していたら、「花の寺」を思いついた。しかし、地図で調べてみるとだいぶ交通の不便な場所にある。

助け舟が出た。というよりは、お願いしてしまったに近い。大阪の枚方市在住で、春雨忌の幹事を毎年してくださっている松尾さんが車で参加しており、案内してくださるというのである。四条畷、宇治、そして一昨年は芭蕉が晩年近くなって住んだ幻住庵のある大津まで案内してもらった。松尾さんも「花の寺」は初めてなので、カーナビを駆使しての運転となった。

後部席で地図を見ながら目的地を探していると、これから訪ねる「花の寺」が大学を卒業して一年間、嘱託として勤務した自閉症児の療養施設のあった場所の近くだということを思い出した。名前は「ポニーの学校」というのだが、車の中から見る風景に見覚えのありそうなものがない。当時、阪急電車の向日市で下車し、そこから歩いて通っていたので記憶が重なってこないのだろう。三十年以上の月日が経過している。

この日は、山々がかすみ、空も日は差しているもののどんよりと曇っている。春霞とは言えないと思っていたら、自宅に帰ってニュースを見ると黄砂のためだった。「花の寺」に向う道中、竹林があって近くで見ると良く手入れがされていることがわかった。これからは、筍のシーズンである。京都の朝掘りのものは、有名で高価である。我が家にも竹林があるが、地面に顔を出す前に朝早く掘るのは至難の技である。

勝持寺の入場料と引き換えのパンフレットを見たら

花見にと群れつつ人の来るのみぞ

あたら桜の科(とが)には有りける

という西行の歌が書かれてあった。出家し、ひとり静かに思索しようと思っていたら、花見の客が大勢押し寄せてきてうるさい。これは、桜の花の責任だと苦情を言っている。

吉野の桜を独り占めにしたいという気持に似ている。

「西行桜」という能を見たことはないが、この歌を主題として創作されたものだという。在原業平の

世の中に絶えて桜のなかりせば

春の心はのどけからまし

桜がなければ、春をのどかに暮らせるのにと言っているのも桜が好きでなければ言えない。日本人が桜好きだと言う自然な情緒を歌に多く表現して見せたのが西行であって、後世の日本人を桜狂いにした元凶も西行ではないかと思えてくる。桜の季節ではなくとも良いから、いつかは吉野山には足を踏み入れてみたい。ここにも、西行の庵があった。

桜と言えば、西行の名が浮かぶ。吉野の桜は、いまだに観る機会が無い。二〇〇七年の春の訪れは、暖冬のためか早いと予測されていた。開花宣言も例年より一週間早いという予報も出たが、寒さが戻り平年並みの開花となった。

数学者岡潔先生の墓参を兼ねたゆかりの人々の集い「春雨忌」の案内が届き、四月一日とあった。桜の開花が早いのならば、念願の吉野の桜を観てみようという気持になった。先生のお嬢様の家に二泊させていただけるので、帰郷する日、朝早く発てば可能かも知れないと計画を立ててみたが、気候の変動で、旅行者の花の莟も萎んでしまった。それに、奈良市から、吉野の山までは意外と時間がかかることも知った。さらに、吉野の桜は近代、里に多く咲くソメイヨシノではなく山桜の種類だという。花の時期は、多くの人手で山道が埋め尽くされるとも教えられた。桜も愛でたいし、閑静な中で、西行法師も想いうかべたいという吉野行は、難しい。

四月になっても寒さが続き、奈良から群馬に帰ったら、二十日を過ぎても枝に花を残している桜があった。ぱっと咲き、さっと散る桜のイメージが今年はない。しかも、花のつきかたが少ない。こういう年は、記憶に無い。珍しい春になった。若葉の芽吹きも気のせいか遅い。

願わくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月の頃

自分の死ですら、桜の花の時期を願った西行は、桜に寄せる思いが人一倍強い。平安末期に生きた西行の生涯は分りにくいが、数多い歌が残されている。自選の歌集『山家集』が良く知られている。藤原定家らが選者になって編纂した『新古今和歌集』にも西行の歌は九四首と最も多い。当時から一流の歌人だった。

西行に関する著作は多いが、歌から推測する西行伝を書くのは至難の業なのであろう。辻邦生の『西行花伝』は大作で、氏独得の美意識のもとに描かれている。白州正子も『西行』を書いているが、こちらは、紀行的エッセイの感がある。井上靖も西行には惹かれるものがあったが小説は書いていない。小林秀雄にも西行に関する著述があるが、それほど長いものではない。嵐山光三郎の『西行と清盛』は大衆小説としては、おもしろいかもしれない。これほどの情報しかない、自分にとって西行の世界を覗き、不確かではあるがその足跡、ゆかりの地を訪ねてみたい気にさせるのは、芭蕉を始めとする後世の歌詠みが西行を意識することが大であるからだ。

西行の名は、出家後の号であって、僧名は円位という。父親は、紀州の荘園領主であり、遡れば藤原鎌足にたどり着く貴種の血筋であり、平将門の乱を平定した藤原秀郷が祖先にあり、秀郷の子供の子孫には奥州藤原氏がいる。西行は裕福な家に生れている。しかも、美男で運動能力も優れ、歌も若い時から人並み以上に詠むことができた。鳥羽上皇の北面の武士になっているから、文武両道に優れた人物像が浮かびあがってくるのである。将来の身分も考えても何一つ不安のない佐藤義清(のりきよ)がなぜ、出家したのかは、後世諸説あっても俗人からすれば奇異なことではある。しかも、妻子もいた。

縁側から幼い娘を蹴落としてまで出家することになったのは、何が原因だったのか。

辻邦生の『西行花伝』では、母親の死や、崇徳上皇の母親である待賢門院へのかなうことない恋慕があったことを匂わす記述があったような気がする。白州正子は、数寄者の血が流れているからだと見ている。別な言い方をすれば、歌を詠みながら自分の心を深めていく生き方が、自分にとって不自由がないと思ったからなのであろう。国家公務員を早くからやめて歌人になるようなもので、大蔵省をやめて小説家になった三島由紀夫と重ねてみたくもあるが、西行の場合は歌を詠むこと、三島の場合は文章書くこと即生きることに繋がっていたということに留めておこう。

結果として考えれば、西行のこの選択は後世不出の歌人を生むことになったから正解ということになる。西行が佐藤義清として北面の武士のままであったならば、政争の渦中にあって天寿をまっとうできたかの保証はなかった。七十三歳で河内国弘川寺で亡くなるまでの時代背景をみると、平安時代から鎌倉時代に移り変わる変動期であり、保元の乱、平治の乱、平家一門の栄華、源平の戦いによる平家の滅亡、源頼朝による鎌倉政権の誕生、源義経の死から奥州藤原氏の滅亡を西行は見てきたことになる。

西行の若い時の利発さは誰もが認めるのだが、白州正子は気性の激しさを持った人物だったと捉えている。好き嫌いもはっきりしていて、癇癪持ちだと推測させる記述も残っているという。そうであるならば、武人として生きていれば必ず争い、あるいは戦闘の場に身を置くことになっていたであろう。無意識にか、そうした状況に自分がまきこまれていくことを回避したのが出家の一番の動機になったのではないだろうか。平清盛は西行と同年の人で交流もあったらしい。出家していなければ、清盛と西行(佐藤義清)が覇権を争うということが起きえたかもしれない。

西行という人は、遁世した人物と思われがちだが、歌人として出家前以上に上流階級との親交をもった。政治からは、距離をおいていたが無関心ではなかった。晩年、東大寺復興のための勧進を奥州の藤原秀衡に依頼すべき旅の途中、鎌倉で源頼朝と会見したという記述が『吾妻鏡』にある。そのときの模様は、作者の創作かもしれないが、エピソードとしては面白い。

頼朝が鶴ヶ岡八幡宮を参拝しているのを知った西行は、鳥居のあたりを徘徊していたらしい。家臣であったと思われるが、名を尋ねられると、昔の名前も加えて

「佐藤兵衛尉憲清法師、今は西行と号す」

と答えた。頼朝に謁見し、頼朝は武術や歌のことを興味深く訪ねた。西行は世捨て人として、秀郷以来の九代相伝の兵法は焼いてしまいすっかり忘却してしまったなどとはぐらかしたが、流石に要点だけは言葉の端々に匂わせ、聴き入る鎌倉の要人にも伝わった。頼朝は長く引き止めたいと思った。しかし、西行は、先を急ぐとも言ったかは知らないが、立ち去ってしまう。頼朝がその折、御礼にと与えた銀製の猫は、惜しげもなく街中に遊ぶ子供たちに与えてしまったというのである。藤原秀衡から寄進された、砂金が無事東大寺に届けられたところを考えると、頼朝に協力依頼をしておいたのかも知れない。

西行は、人生に二度奥州に旅をしている。一回目は出家してから間もない二十代後半の頃だった言われている。歌人としての修行のような旅で、歌枕の詩情に惹かれたといっても良い。東北地方は歌枕が多く、平安貴族にとっては、謎めいた辺境の地への好奇とあこがれがあった。西行も例外ではなかったが、彼が旅を実行したところに、後世、芭蕉に『奥の細道』を書かせるだけの影響力をもてたのであろう。

約四〇年を経た二度目の旅の途中に詠んだ次ぎの歌は、人生を旅と意識する人間にとって、胸に迫るものを感じる。五十も過ぎると、過去を振り返ることも多くなる。

年たけて又越ゆべしと思いきや

命なりけり小夜の中山

小夜の中山も歌枕である。現在、静岡県掛川市と島田市の境あたりに位置している。

京都の長岡京の近くに小塩山があり、その下の丘陵地を大原野と呼んでいるが、西行が出家し、近くに庵を結んだと言われる寺がある。勝持寺という天台宗の古刹である。西行に因んだのであろう「花の寺」とも呼ばれている。境内には、何代目かは知らないが、西行桜がある。枝垂桜で満開ではないが花をつけていた。春雨忌の帰路、吉野の山に花見をするかわりに、西行ゆかりの地を訪ねてみようと思案していたら、「花の寺」を思いついた。しかし、地図で調べてみるとだいぶ交通の不便な場所にある。

助け舟が出た。というよりは、お願いしてしまったに近い。大阪の枚方市在住で、春雨忌の幹事を毎年してくださっている松尾さんが車で参加しており、案内してくださるというのである。四条畷、宇治、そして一昨年は芭蕉が晩年近くなって住んだ幻住庵のある大津まで案内してもらった。松尾さんも「花の寺」は初めてなので、カーナビを駆使しての運転となった。

後部席で地図を見ながら目的地を探していると、これから訪ねる「花の寺」が大学を卒業して一年間、嘱託として勤務した自閉症児の療養施設のあった場所の近くだということを思い出した。名前は「ポニーの学校」というのだが、車の中から見る風景に見覚えのありそうなものがない。当時、阪急電車の向日市で下車し、そこから歩いて通っていたので記憶が重なってこないのだろう。三十年以上の月日が経過している。

この日は、山々がかすみ、空も日は差しているもののどんよりと曇っている。春霞とは言えないと思っていたら、自宅に帰ってニュースを見ると黄砂のためだった。「花の寺」に向う道中、竹林があって近くで見ると良く手入れがされていることがわかった。これからは、筍のシーズンである。京都の朝掘りのものは、有名で高価である。我が家にも竹林があるが、地面に顔を出す前に朝早く掘るのは至難の技である。

勝持寺の入場料と引き換えのパンフレットを見たら

花見にと群れつつ人の来るのみぞ

あたら桜の科(とが)には有りける

という西行の歌が書かれてあった。出家し、ひとり静かに思索しようと思っていたら、花見の客が大勢押し寄せてきてうるさい。これは、桜の花の責任だと苦情を言っている。

吉野の桜を独り占めにしたいという気持に似ている。

「西行桜」という能を見たことはないが、この歌を主題として創作されたものだという。在原業平の

世の中に絶えて桜のなかりせば

春の心はのどけからまし

桜がなければ、春をのどかに暮らせるのにと言っているのも桜が好きでなければ言えない。日本人が桜好きだと言う自然な情緒を歌に多く表現して見せたのが西行であって、後世の日本人を桜狂いにした元凶も西行ではないかと思えてくる。桜の季節ではなくとも良いから、いつかは吉野山には足を踏み入れてみたい。ここにも、西行の庵があった。

2013年09月29日

『浜茄子』(拙著)御堂筋界隈

御堂筋界隈

京都御所に近いブライトンホテルで恩師の大学教授退官を慰労する集いに出席する。この日は、二月十日というのに四月上旬の暖かさであった。恩師とは、同志社大学教授橋本宰先生で専攻は心理学である。今年で七十歳になられ、私学の教授の定年ということである。厚生年金のサラリーマンからみれば、七十歳まで現役であることは、羨ましい。企画したのは、〝橋本ゼミ〟の有志である。

このゼミから大学院に進み、教授になった人もいるのだが、第一期のゼミ生ということで祝辞を述べることになった。

人はただ情けあれ 朝顔の花の上なる 露の世に 「閑吟集」

この歌は、室町時代のものであるが、先生が還暦を迎えたときに、心にとめた歌であるが、先生の歩まれた半生の生き方そのものだと感じた。橋本先生は、寡黙だが実に誠実な御人柄で、知的な面は前に出さず静寂な優しさを与える方である。新島襄の人格と重ね合わせ、その精神を受け継がれていること、京都を訪問する折、何度も泊めていただいたことへの感謝など祝辞に述べた。他に、同期の友人が出席していて、しばらくぶりの再会に話が咲いた。

翌日は、日曜日なので久しぶりの大阪を散策することにした。芭蕉の終焉の地が御堂筋にある。地図を頼りに探してみるがその場所がわからない、石碑が建っているというのだが、歩道沿いにはない。南御堂の近くというだけで詳しい予備知識もなくうろうろしていると、老婦人が「何してはるの」と言はんばかりに立ち止まってくれたのでその場所を知ることができた。広い御堂筋通りの分離帯にあった。

旅に病んで夢は枯野をかけめぐる

の句碑が南御堂の境内にあるというので中に入ると、鎌倉様式とはいえ、近代建築の本堂の脇にその碑があった。芭蕉の木もあって石碑は古びている。解説書を見ると、天保十四年(一八四三年)の建立とある。三匹の猫が碑の前を歩いている。黒、白、三毛猫という順に。芭蕉が臨終を迎えたのは、一六九四年の十月、五十一歳であった。大阪にも芭蕉門下はおり、有力者の二人がなかたがえしているというので、その仲裁に訪問したというのだが、旅の途中から体調を崩し、花屋仁左衛門の屋敷で病に伏し亡くなったのである。南御堂では毎年芭蕉忌の法要と句会が開かれるという。

南御堂は、真宗大谷派の難波別院という別名があるが、今日、親鸞上人に始まる浄土真宗の本山になっている西本願寺や、東本願寺よりも布教の拠点としては古い。南御堂から近い場所に北御堂があるが、浄土真宗本願寺派(西本願寺)の津村別院となっている。ここには、明治時代に第二十二代門主になった大谷光瑞の資料館がある。大谷探検隊を西域に派遣して調査した人物である。受付に申し出ると、一人の僧が二階に案内してくれた。資料室といっても、小さな部屋で資料も少ない。約十分ほどの時間だったが、若い僧からの説明はない。徳富蘇峰との交流があった記事を見て

「徳富蘇峰と門主様が親しくなったというのはどのような経緯からなんでしょうね」

と質問してみると

「良くは知りません」

という返事であった。彼との会話はこれだけである。

こちらの思い込みかも知れないが、大谷光瑞は、西本願寺の財政を揺るがすほどに探検隊に資金をつぎ込み、神戸に二楽荘という豪華な西洋建築の別荘と文化施設を兼ねたような建物を建築し、疑獄事件もあって、三十九歳で門主の座を去っている。貴人には珍しい文化人であったのか、浪費家であったのかはわからない。ただ、今日の西本願寺の信徒からはどのように思われているのかと考えた時、何となく過去の人という印象があった。大谷光瑞については、詳しく知りたいと思った。

南御堂と北御堂が通りに沿ってあるために御堂筋という名前が生れたことを改めて納得した。そして、京都駅前にある東本願寺と西本願寺の関係を整理してみたくなった。当地を訪ねる前までは、西本願寺が信徒の数も多く正統くらいの理解でしかなかった。

大阪城の敷地内に、石山本願寺があって、織田信長と長い熾烈な戦いをしていたが、十一代門主顕如は、和睦するのだが、長男は強硬派で十二代教如となり東本願寺を本山とする門主となる。和平派の三男准如は西本願寺を本山とする門主となり今日に至っている。といっても、徳川家康によって、東本願寺の敷地が提供されてからからであって、それまでは、大阪を拠点にしていたのである。龍谷大学は、西本願寺、大谷大学は東本願寺に所属する。いづれにしても、浄土真宗である両本願寺は、親鸞上人を始祖とする日本最大の仏教集団である。

室町時代に蓮如という人物が出て、今日の浄土真宗の隆盛の基盤を築いた。親鸞から数えて八代になるが、母親は奉公人であったらしい。父親が、正式に妻を迎えたとき、母親は蓮如のもとを去った。六歳のときである。四十三歳の時に、七代存如が没し、跡目を継ぐことになる。庶子であったため本来ならばなれぬ地位であったが、叔父の助力があったためという。

蓮如の布教活動は、五十一歳の時から始まる。比叡山の延暦寺衆徒に寺を破却され、親鸞の御影を奉じて近江に移ったのである。布教の対象にしたのは、町民、農民、職人といった庶民であった。親鸞の教えを、庶民にでも理解出来るように伝えることは、困難であったに違いないのだが、信者は急速に増えていった。蓮如の母が、いやしき階層の人であったことが、布教のエネルギーになったと作家の五木寛之は書いている。

再び、比叡山の僧に目をつけられ、蓮如は、北陸に去るのである。このままでは、蓮如の教えを受けた信徒と、旧宗教勢力の間に、争いが起こり血が流されると感じたからである。布教していながら、立ち去るというのは卑怯のようであるが、非戦、非暴力の思想が仏教の中にあるのだから、一つの見識である。〝逃げるが勝ち〟ということばもある。次に布教の拠点としたのが、吉崎という、石川県境に近い福井県の金津町にある場所であった。

吉崎は、一大宗教都市のようになった。親鸞の同朋、同行主義、つまり仏の前には何人も平等であるという思想を分りやすい方法で人々に説いたのである。方法とは「お文」、「御文章」という文章で、今日ではパンフレットのようなものであろう。五十七歳から、六十一歳まで、四年間の布教活動であったが、またもや、信徒のエネルギーは充満して蓮如が押さえきれないほどになる。蓮如は、吉崎を去るのである。その後、北陸では、一向一揆が起こり、守護大名であった富樫氏を滅ぼし、約百年間、共和国のような体制が続くのである。〝百姓の持ちたる国〟と言われ、日本史の中の奇跡と言われている。

蓮如のその後は、山科の本願寺、大阪の石山本願寺と続くのだが、特記すべきことがある。蓮如は、生涯に五人の妻を娶り、二十七人の子供をもうけたことである。驚くことに、六十三歳からの子供が、十人おり、八十五歳で亡くなる一年前の子供すらいるのである。よく言えば、生命力の強さということになるが、聖職者(生殖者ではない)であるから奇怪でもあるという見方は短絡的なのであろうか。再婚は、全て死別によった。そして、それぞれの妻を愛し、大事にし、信仰の中でも女性を蔑視しなかった。それは、幼くして母親と離別したことと無関係ではないというのが、五木寛之の蓮如の女性観になっている。ただ、少子化対策に頭を悩ませている現代社会からすれば、想像し難い離れ業に思える。

東京築地にも西洋風建築の西本願寺を本山とする別院の建物があるが、実にりっぱな建物である。高名な建築家の設計なのであろう。大阪御堂筋にある、南御堂、北御堂も ひけをとらない。京都の両本願寺もしかりである。西本願寺の周囲を歩いたことがあるが、高い塀と一部には石垣に囲まれていて城のように思えたことがある。親鸞上人の出自は、貴族であるということだが、その子孫が教えを守り、一つの宗教組織を維持していることはなんと表現すれば良いのであろうか。信徒の多くは庶民である。茶道や、華道の家元として、家系を繋いでいることにも似ている。その是非は問うまい。〝猊下〟という尊称がある。大谷光瑞は猊下あるいは、お上(おかみ)と呼ばれていた。猊下は、宗教における高僧に対する尊称であるが、皇室を連想させる響きがある。親鸞の末裔は、貴人の品格があるということであろう。

北御堂の石段を下り、中之島に歩を進める。大阪日銀や中之島図書館、中之島中央公会堂などのレトロな建物があるが、目的地は別な所にあった。〝適塾〟の建物である。こちらは、江戸時代の木造建築である。建物の内部も見学できると旅行ガイドブックに書いてある。ビルの谷間のような場所にあって、すぐにはたどり着けなかった。

適塾は江戸時代末期に、蘭学医の緒方洪庵が開いた。この塾から多くの幕末、明治の俊才が輩出した。代表的人物は福沢諭吉である。他に日本陸軍の生みの親、大村益次郎。入門当時の名前は、村田蔵六といった。司馬遼太郎の『花神』に一人の主役として登場する人物である。福沢諭吉も大村益次郎も塾頭になっている。安政の大獄で刑死した橋本左内も学んでいる。適塾の二階に広間があって、その中央近くにある柱が歪んでいるように見えたが、近くによると削りとられた跡がある。塾生の刀による傷らしい。

適塾には、蘭日辞書が一つしかなかった。当時のものは現存していないが、長崎出島のオランダ商館長によるものでヅーフ辞書といった。この辞書を塾生は交代で写したりして学んだという。今日のように学ぶ手段がふんだんにあるような時代とは違って、当時の向学心ある人々は命がけだったのである。現在、適塾の建物は大阪大学が管理している。

適塾の見学が、恩師退官を慰労する集いの翌日でもあり、学生時代殆ど学問を学んだという実感が残っておらず、何かバツの悪い思いがした。生涯学習ということもあるから、気長に亀のようなペースでやれば良いと慰めても見た。緒方洪庵という人は、儒学の素養もあり、誠実、温厚、孝養の人で、塾生に対しては厳格さと寛容両面をもって接したという。明治時代の私学の雄である、慶応義塾の創始者、福沢諭吉の大分県中津にいつかは訪問してみなければとも思った。

京都御所に近いブライトンホテルで恩師の大学教授退官を慰労する集いに出席する。この日は、二月十日というのに四月上旬の暖かさであった。恩師とは、同志社大学教授橋本宰先生で専攻は心理学である。今年で七十歳になられ、私学の教授の定年ということである。厚生年金のサラリーマンからみれば、七十歳まで現役であることは、羨ましい。企画したのは、〝橋本ゼミ〟の有志である。

このゼミから大学院に進み、教授になった人もいるのだが、第一期のゼミ生ということで祝辞を述べることになった。

人はただ情けあれ 朝顔の花の上なる 露の世に 「閑吟集」

この歌は、室町時代のものであるが、先生が還暦を迎えたときに、心にとめた歌であるが、先生の歩まれた半生の生き方そのものだと感じた。橋本先生は、寡黙だが実に誠実な御人柄で、知的な面は前に出さず静寂な優しさを与える方である。新島襄の人格と重ね合わせ、その精神を受け継がれていること、京都を訪問する折、何度も泊めていただいたことへの感謝など祝辞に述べた。他に、同期の友人が出席していて、しばらくぶりの再会に話が咲いた。

翌日は、日曜日なので久しぶりの大阪を散策することにした。芭蕉の終焉の地が御堂筋にある。地図を頼りに探してみるがその場所がわからない、石碑が建っているというのだが、歩道沿いにはない。南御堂の近くというだけで詳しい予備知識もなくうろうろしていると、老婦人が「何してはるの」と言はんばかりに立ち止まってくれたのでその場所を知ることができた。広い御堂筋通りの分離帯にあった。

旅に病んで夢は枯野をかけめぐる

の句碑が南御堂の境内にあるというので中に入ると、鎌倉様式とはいえ、近代建築の本堂の脇にその碑があった。芭蕉の木もあって石碑は古びている。解説書を見ると、天保十四年(一八四三年)の建立とある。三匹の猫が碑の前を歩いている。黒、白、三毛猫という順に。芭蕉が臨終を迎えたのは、一六九四年の十月、五十一歳であった。大阪にも芭蕉門下はおり、有力者の二人がなかたがえしているというので、その仲裁に訪問したというのだが、旅の途中から体調を崩し、花屋仁左衛門の屋敷で病に伏し亡くなったのである。南御堂では毎年芭蕉忌の法要と句会が開かれるという。

南御堂は、真宗大谷派の難波別院という別名があるが、今日、親鸞上人に始まる浄土真宗の本山になっている西本願寺や、東本願寺よりも布教の拠点としては古い。南御堂から近い場所に北御堂があるが、浄土真宗本願寺派(西本願寺)の津村別院となっている。ここには、明治時代に第二十二代門主になった大谷光瑞の資料館がある。大谷探検隊を西域に派遣して調査した人物である。受付に申し出ると、一人の僧が二階に案内してくれた。資料室といっても、小さな部屋で資料も少ない。約十分ほどの時間だったが、若い僧からの説明はない。徳富蘇峰との交流があった記事を見て

「徳富蘇峰と門主様が親しくなったというのはどのような経緯からなんでしょうね」

と質問してみると

「良くは知りません」

という返事であった。彼との会話はこれだけである。

こちらの思い込みかも知れないが、大谷光瑞は、西本願寺の財政を揺るがすほどに探検隊に資金をつぎ込み、神戸に二楽荘という豪華な西洋建築の別荘と文化施設を兼ねたような建物を建築し、疑獄事件もあって、三十九歳で門主の座を去っている。貴人には珍しい文化人であったのか、浪費家であったのかはわからない。ただ、今日の西本願寺の信徒からはどのように思われているのかと考えた時、何となく過去の人という印象があった。大谷光瑞については、詳しく知りたいと思った。

南御堂と北御堂が通りに沿ってあるために御堂筋という名前が生れたことを改めて納得した。そして、京都駅前にある東本願寺と西本願寺の関係を整理してみたくなった。当地を訪ねる前までは、西本願寺が信徒の数も多く正統くらいの理解でしかなかった。

大阪城の敷地内に、石山本願寺があって、織田信長と長い熾烈な戦いをしていたが、十一代門主顕如は、和睦するのだが、長男は強硬派で十二代教如となり東本願寺を本山とする門主となる。和平派の三男准如は西本願寺を本山とする門主となり今日に至っている。といっても、徳川家康によって、東本願寺の敷地が提供されてからからであって、それまでは、大阪を拠点にしていたのである。龍谷大学は、西本願寺、大谷大学は東本願寺に所属する。いづれにしても、浄土真宗である両本願寺は、親鸞上人を始祖とする日本最大の仏教集団である。

室町時代に蓮如という人物が出て、今日の浄土真宗の隆盛の基盤を築いた。親鸞から数えて八代になるが、母親は奉公人であったらしい。父親が、正式に妻を迎えたとき、母親は蓮如のもとを去った。六歳のときである。四十三歳の時に、七代存如が没し、跡目を継ぐことになる。庶子であったため本来ならばなれぬ地位であったが、叔父の助力があったためという。

蓮如の布教活動は、五十一歳の時から始まる。比叡山の延暦寺衆徒に寺を破却され、親鸞の御影を奉じて近江に移ったのである。布教の対象にしたのは、町民、農民、職人といった庶民であった。親鸞の教えを、庶民にでも理解出来るように伝えることは、困難であったに違いないのだが、信者は急速に増えていった。蓮如の母が、いやしき階層の人であったことが、布教のエネルギーになったと作家の五木寛之は書いている。

再び、比叡山の僧に目をつけられ、蓮如は、北陸に去るのである。このままでは、蓮如の教えを受けた信徒と、旧宗教勢力の間に、争いが起こり血が流されると感じたからである。布教していながら、立ち去るというのは卑怯のようであるが、非戦、非暴力の思想が仏教の中にあるのだから、一つの見識である。〝逃げるが勝ち〟ということばもある。次に布教の拠点としたのが、吉崎という、石川県境に近い福井県の金津町にある場所であった。

吉崎は、一大宗教都市のようになった。親鸞の同朋、同行主義、つまり仏の前には何人も平等であるという思想を分りやすい方法で人々に説いたのである。方法とは「お文」、「御文章」という文章で、今日ではパンフレットのようなものであろう。五十七歳から、六十一歳まで、四年間の布教活動であったが、またもや、信徒のエネルギーは充満して蓮如が押さえきれないほどになる。蓮如は、吉崎を去るのである。その後、北陸では、一向一揆が起こり、守護大名であった富樫氏を滅ぼし、約百年間、共和国のような体制が続くのである。〝百姓の持ちたる国〟と言われ、日本史の中の奇跡と言われている。

蓮如のその後は、山科の本願寺、大阪の石山本願寺と続くのだが、特記すべきことがある。蓮如は、生涯に五人の妻を娶り、二十七人の子供をもうけたことである。驚くことに、六十三歳からの子供が、十人おり、八十五歳で亡くなる一年前の子供すらいるのである。よく言えば、生命力の強さということになるが、聖職者(生殖者ではない)であるから奇怪でもあるという見方は短絡的なのであろうか。再婚は、全て死別によった。そして、それぞれの妻を愛し、大事にし、信仰の中でも女性を蔑視しなかった。それは、幼くして母親と離別したことと無関係ではないというのが、五木寛之の蓮如の女性観になっている。ただ、少子化対策に頭を悩ませている現代社会からすれば、想像し難い離れ業に思える。

東京築地にも西洋風建築の西本願寺を本山とする別院の建物があるが、実にりっぱな建物である。高名な建築家の設計なのであろう。大阪御堂筋にある、南御堂、北御堂も ひけをとらない。京都の両本願寺もしかりである。西本願寺の周囲を歩いたことがあるが、高い塀と一部には石垣に囲まれていて城のように思えたことがある。親鸞上人の出自は、貴族であるということだが、その子孫が教えを守り、一つの宗教組織を維持していることはなんと表現すれば良いのであろうか。信徒の多くは庶民である。茶道や、華道の家元として、家系を繋いでいることにも似ている。その是非は問うまい。〝猊下〟という尊称がある。大谷光瑞は猊下あるいは、お上(おかみ)と呼ばれていた。猊下は、宗教における高僧に対する尊称であるが、皇室を連想させる響きがある。親鸞の末裔は、貴人の品格があるということであろう。

北御堂の石段を下り、中之島に歩を進める。大阪日銀や中之島図書館、中之島中央公会堂などのレトロな建物があるが、目的地は別な所にあった。〝適塾〟の建物である。こちらは、江戸時代の木造建築である。建物の内部も見学できると旅行ガイドブックに書いてある。ビルの谷間のような場所にあって、すぐにはたどり着けなかった。

適塾は江戸時代末期に、蘭学医の緒方洪庵が開いた。この塾から多くの幕末、明治の俊才が輩出した。代表的人物は福沢諭吉である。他に日本陸軍の生みの親、大村益次郎。入門当時の名前は、村田蔵六といった。司馬遼太郎の『花神』に一人の主役として登場する人物である。福沢諭吉も大村益次郎も塾頭になっている。安政の大獄で刑死した橋本左内も学んでいる。適塾の二階に広間があって、その中央近くにある柱が歪んでいるように見えたが、近くによると削りとられた跡がある。塾生の刀による傷らしい。

適塾には、蘭日辞書が一つしかなかった。当時のものは現存していないが、長崎出島のオランダ商館長によるものでヅーフ辞書といった。この辞書を塾生は交代で写したりして学んだという。今日のように学ぶ手段がふんだんにあるような時代とは違って、当時の向学心ある人々は命がけだったのである。現在、適塾の建物は大阪大学が管理している。

適塾の見学が、恩師退官を慰労する集いの翌日でもあり、学生時代殆ど学問を学んだという実感が残っておらず、何かバツの悪い思いがした。生涯学習ということもあるから、気長に亀のようなペースでやれば良いと慰めても見た。緒方洪庵という人は、儒学の素養もあり、誠実、温厚、孝養の人で、塾生に対しては厳格さと寛容両面をもって接したという。明治時代の私学の雄である、慶応義塾の創始者、福沢諭吉の大分県中津にいつかは訪問してみなければとも思った。

2013年09月28日

『岡潔とその時代』

『岡潔とその時代』 高瀬正仁著 みみずく社 3800円+税

副題がついていて、評伝 岡潔 虹の章となっている。さらに本はⅠ正法眼蔵、Ⅱ龍神温泉の2冊になっている。ページ数は、584である。年譜が別になっている。著者は、数学者で九州大学に籍を置いている。既に、岡潔の一連の評伝を執筆している。『評伝岡潔 星の章』、『評伝岡潔 花の章』がそれである。驚いたことには、旧かなづかいと旧字で書かれている。出版社はともかく、戦後の国語教育を受けた著者にとって大変な苦労があったことを想像したのである。

著者には、記憶では三度お会いし、歓談したことがある。平成7年に岡潔の評伝を書くことを思い立ち、資料収集、足跡を追い、関係者の取材をしながら、数学を専門分野とする人間の目から大作を仕上げた。あとがきには、さらに書き続けたい意欲を記している。最初の評伝『評伝岡潔 星の章』を出版する前の、資料原稿を送っていただいたことを覚えている。あれから17年、まさにライフワークとなっている。

今回出された評伝は、文化勲章受章から亡くなる晩年の岡潔の交友関係と思索の模様が描かれているが、世間に良く知られている小林秀雄との対談『人間の建設』の背景は、興味深く読むことができた。

Ⅰ正法眼蔵を読み終えた後、お礼の電話を兼ねて感想を申し上げたら「値段も高いし、旧かなづかいと旧字になっているのであまり売れないかもしれないが、逆に購入してくれる人には、本当に自分の気持ちが伝えられるから、販売部数が少なくて良いと思っている」という意味のことを話された。

Ⅱ龍神温泉も今日(9月28日)読了したが、岡潔の年譜としては、高瀬氏のもの以上の詳細なものを知らない。

副題がついていて、評伝 岡潔 虹の章となっている。さらに本はⅠ正法眼蔵、Ⅱ龍神温泉の2冊になっている。ページ数は、584である。年譜が別になっている。著者は、数学者で九州大学に籍を置いている。既に、岡潔の一連の評伝を執筆している。『評伝岡潔 星の章』、『評伝岡潔 花の章』がそれである。驚いたことには、旧かなづかいと旧字で書かれている。出版社はともかく、戦後の国語教育を受けた著者にとって大変な苦労があったことを想像したのである。

著者には、記憶では三度お会いし、歓談したことがある。平成7年に岡潔の評伝を書くことを思い立ち、資料収集、足跡を追い、関係者の取材をしながら、数学を専門分野とする人間の目から大作を仕上げた。あとがきには、さらに書き続けたい意欲を記している。最初の評伝『評伝岡潔 星の章』を出版する前の、資料原稿を送っていただいたことを覚えている。あれから17年、まさにライフワークとなっている。

今回出された評伝は、文化勲章受章から亡くなる晩年の岡潔の交友関係と思索の模様が描かれているが、世間に良く知られている小林秀雄との対談『人間の建設』の背景は、興味深く読むことができた。

Ⅰ正法眼蔵を読み終えた後、お礼の電話を兼ねて感想を申し上げたら「値段も高いし、旧かなづかいと旧字になっているのであまり売れないかもしれないが、逆に購入してくれる人には、本当に自分の気持ちが伝えられるから、販売部数が少なくて良いと思っている」という意味のことを話された。

Ⅱ龍神温泉も今日(9月28日)読了したが、岡潔の年譜としては、高瀬氏のもの以上の詳細なものを知らない。

2013年09月27日

『浜茄子』(拙著)元日の奥州平泉町

元日の奥州平泉町

二〇〇七年の元日は、暖かな日となった。地球温暖化が、近年問題にされてきているが、この紀行を書いている二月中旬になっても暖冬そのものである。梅の花もいつもより早く咲き出している。メリハリのある四季がなくなることは、生態系にも影響が出てくるだろうし、四季のうつろいに敏感な日本人の感性にとっても少なからず変化をもたらすかもしれない。

元日の東北行も六年目となった。日帰りだから、目的地は絞らなくてはならないが、JR東日本の営業範囲内であれば新幹線乗り放題だから、青森まで行ける。実際に、初回は、浅虫温泉の初湯につかることができた。今年の行き先を平泉にしたのは、NHKの大河ドラマ「義経」ブームも冷めているだろうからという読みがある。日本人は、良い意味でも、悪い意味でも熱しやすく冷めやすい民族と言われる。「判官贔屓」という言葉は、源義経から出ている。日本人は、この悲劇の英雄が好きである。兄の頼朝は、老獪、非情な政治家として、悪役にされる。歴史や政治は、正義と悪などという単純な基準で評価はできないが、義経の末路に対しては、日本人にはかわいそうな人と写るのである。母性本能のようでもある。

少し脱線、飛躍するが、昨年の暮れに「硫黄島からの手紙」という映画を見たり、塩野七生の『ローマ人の物語』を読んだりして思うのだが、あの戦争が(昭和の十五年戦争)がなぜ防げなかったかということについて言えば、日本人の〝長いものには巻かれろ〟的な権力に対する従順さと、熱狂しやすい体質が基礎にあって、その上に原理主義的というか、教条主義的というか国家神道のような画一的なイデオロギーに覆われ、物言う自由も奪われたのではないのだろうかというのが個人的見解になる。

神道というものは、八百万の神があるようにキリスト教のように唯一の神を信じる宗教ではなく、男女の性にも開放的で本来は寛容な宗教である。明治維新の一時期に、尊皇攘夷思想による民族結集のためのイデオロギーが思い出されるが、神道とは無関係ではないにしても、戦前のような硬直した精神風土とは異なるものを感じるのである。

ユリアヌスという人物が、ローマ皇帝の中にいたことは知っていたが、なぜ背教者と呼ばれたのかを深く知る機会はなかった。ユリアヌスのしたことは、国家が信仰の自由を保障するという、今日の日本国憲法と同じことを政治の上で実現しようとしたのである。それ以前にコンスタンティヌス帝によって、キリスト教は優遇されてきたのだが、ギリシャ文化に造詣の深さをもっていたユリアヌスは、ギリシャを師とするローマの文化もキリスト教に支配される(国教)ようになれば滅びると考えた人物であろう。

ギリシャも、ローマも多神教である。偶像崇拝ももちろん認めている。彫刻や神殿等の芸術作品も生み出した。ユリアヌスの死後、時を経てローマ帝国は、キリスト教を国教にするのだが、その時、今日で言えば国宝級の像が河や谷に投げ捨てられたという。そして、ユリアヌスが考えたようにローマ帝国は滅びるのである。

そろそろ脱線した列車を元に戻さなければならない。一つの宗教、思想を国家が選択することは、危険である。好ましくない。その宗教や思想が素晴らしいものであっても。それは人が自然に選び、身につけるものであると思うから。宗教、思想を国が選び、国民を教化したら北朝鮮のような国になる。塩野七生は、ローマ文化の特徴に他民族の宗教に対する「寛容さ」を上げている。もちろん、帝国の一員となるという条件はつくが。

新幹線の一関の駅から、東北本線に乗り換えて、二つ目の駅が平泉である。この町は合併しなかったらしい。観光の町を意識して町民が結束した結果なのであろう。駅を出ると地元有志の餅つきが行なわれていた。無料となっていたが、近くで「中尊寺を世界遺産に」という募金活動を行なっている。結局は有料になってしまった。中尊寺はとうの昔に世界遺産になっていたと思っていたので意外な感じがした。

地図で見ると平泉の町はそれほど広くはないように見える。名所旧跡だけ訪ねるのであれば、歩きで充分である。駅前通りを右手に折れ、高館(たかだち)を目指す。義経終焉の地と伝えられている場所である。

NHKの大河ドラマに義経が主人公として登場するのは、一昨年の「義経」が最初ではない。遡ること四十年前に放映されている。当時は白黒画面である。義経が尾上菊之助、静御前が藤純子であった。二人はその後結婚した。女優、寺島しのぶは娘である。

二〇〇五年の〝滝沢義経〟は、若い世代に人気を呼んだが、初代の義経の庇護者であった藤原秀衡の役が滝沢修で、慈悲深く威厳のある人物を演じていた印象が残っている。四〇年前の映像の中の断片ではあるが、藤原泰衡の軍勢に囲まれた義経を一人で守る弁慶の姿は強烈で、今直脳裏に蘇ってくる。多くの矢を身に受け、目をかっと開き、仁王立ちになって動かない。もはや死んでいるのだが、その形相に畏れをなして敵兵は近寄ることができない。弁慶は、緒方拳であった。

高館は山というより丘に近い高台になっている。石段を登り頂上に出ると、北上川が眼下に流れている。流れはそれほど大きく見えないが衣川が合流している。この一帯が大和政権から覇権された武士と奥州の有力武士団の抗争が繰り返された地であり、義経の死後、鎌倉幕府の軍隊に敗北した藤原氏の戦場になったこともあり、ひときわ感慨深いものがあった。芭蕉の句碑が立っている

夏草や 兵どもが 夢の跡

芭蕉自筆の句が毛越寺にあるが、高館の碑には、奥の細道の文章が読み取れる。

「三代の栄耀一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。先、高館にのぼれば、北上川南部より流るゝ大河也。衣川は、和泉が城をめぐりて、高館の下にて大河に落入。泰衡等が旧跡は、衣が関を隔て、南部口をさし固め、夷をふせぐとみえたり。偖も義臣すぐつて此城にこもり、功名一時の叢となる。国破れて山河あり、城春にして草青みたりと、笠打敷て、時のうつるまで泪を落し侍りぬ」

北上川の流域は、今は田園地帯になっているが、その先には桜の名所で知られる束稲(たばしね)山が見える。今はその時期ではない。桜の花が好きだった西行も、あの時代とはいえ、二度もこの地を訪れたという。一度は、束稲山の桜を見ている。

きゝもせず束稲やまのさくら花よし野のほかにかゝるべしとは

芭蕉と曽良の一行がこの地を踏んだのは夏であった。

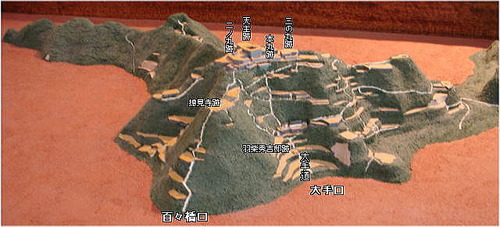

奥州藤原氏三代の栄華とは、初代清衡、二代基衡、三代秀衡が平泉にあって、中央政権からは独立国家のようにして栄えた時代を言うのであるが、その政庁の跡が発掘されている。時間がないので立ち寄ることはできなかったが、高館に行く途中に案内の標識を見た。柳之御所跡と伽羅御所跡がそれである。伽羅御所は秀衡の政庁で、義経は短い間ではあったが、ここで秀衡と語らったのであろう。束の間の春のような時間であった。

この伽羅御所跡の近くに無量光院跡が田んぼの中にある。田植えの時期には早苗の田に囲まれた島のような風景になり、松の老木が植えられているので、情緒ある風景になっていることが写真で見ることができる。無量光院は宇治の平等院を模したものである。今日建物が残っていれば、国宝になっているだろう。金鶏山に沈む夕日を背後にした位置に建てられていたので、容易に極楽浄土を人々に連想させたことであろう。

高館の義経堂に合掌し、中尊寺に向う。途中東北本線の踏み切りを渡ると急に人の数が増える。高館とは対照的で、現実の世界に引き戻された感じがした。中尊寺の金色堂に至る参道は長く、上り口のあたりは、月見坂と呼ばれている。その手前の道路に面した場所に松の大木があって、そこに武蔵坊弁慶の墓がある。

中尊寺の開山は、慈覚大師によると伝えられている。その後、今日の中尊寺の骨格を造ったのが、藤原清衡である。清衡の半生は戦いの連続であった。前九年・後三年の戦いで父を失い、妻子を殺され、一族の多くの死を経験した。そこから生れたのは、敵味方なく、死んでいった人々への供養であり、非戦の誓いであった。『中尊寺供養願文』の中の鐘楼の段に記されている。その子供基衡も父親の遺志を受け継ぎ、毛越寺を建立し、妻は観自在王院を建てた。後者は、史跡公園になっている。

五月雨を 降り残してや 光堂 芭蕉

五月雨を 降り残してや 光堂 芭蕉

金色堂までの道のりは遠かった。日陰にわずかに雪が残っていた。近代建築の覆堂(さやどう)中の金色堂は、眩いばかりの金と装飾に埋められた須弥壇により拝観者を圧倒するものがある。修復されたとしても九百年近くの月日を経ていることは驚異である。しかも、四代泰衡までの遺体が収められていたことも。

日本の美を、伊勢神宮や桂離宮に見たブルーノ・タウトが、戦前中尊寺を訪れているが、一定の評価を与えている。日光の陽明門のようなけばけばしい装飾に飾られた建築を嫌ったタウトであったが、ビザンチン建築を想いうかべながら、その荘厳さに「建築のダイヤモンドとして尊重に値する」と書いている。タウトの関心は、金色堂よりも能楽堂に向けられている。タウトは、東北旅行しているが、旅館の厠の臭気に閉口したことや、不衛生きわまりない町の姿を描写している。刑事に疑われた不愉快さも正直に書いている。タウトは他人に媚びを売るような表現のできるような芸術家ではない。 現在の金色堂のやや奥まったところに、旧覆堂があって、近くに芭蕉の像もある。芭蕉が中尊寺を訪れた時には、この建物の中に金色堂があったわけである。

この日は繰り返すが、冬とは思えない暖かさである。風も何かしら春風のような優しさで流れている。日差しを正面に受けて汗ばんでくるのがわかる。毛越寺へ行く途中に、公営の温泉を見つけた。元日から営業している。毛越寺の池巡りした後立ち寄ることにした。湯船も広く、施設も新しく、すっかりリラックスして正月気分を味わえた。時間があったら、福島の飯坂温泉の公衆浴場に入って帰ろうと計画を立てていたが、その必要はなくなった。

二〇〇七年の元日は、暖かな日となった。地球温暖化が、近年問題にされてきているが、この紀行を書いている二月中旬になっても暖冬そのものである。梅の花もいつもより早く咲き出している。メリハリのある四季がなくなることは、生態系にも影響が出てくるだろうし、四季のうつろいに敏感な日本人の感性にとっても少なからず変化をもたらすかもしれない。

元日の東北行も六年目となった。日帰りだから、目的地は絞らなくてはならないが、JR東日本の営業範囲内であれば新幹線乗り放題だから、青森まで行ける。実際に、初回は、浅虫温泉の初湯につかることができた。今年の行き先を平泉にしたのは、NHKの大河ドラマ「義経」ブームも冷めているだろうからという読みがある。日本人は、良い意味でも、悪い意味でも熱しやすく冷めやすい民族と言われる。「判官贔屓」という言葉は、源義経から出ている。日本人は、この悲劇の英雄が好きである。兄の頼朝は、老獪、非情な政治家として、悪役にされる。歴史や政治は、正義と悪などという単純な基準で評価はできないが、義経の末路に対しては、日本人にはかわいそうな人と写るのである。母性本能のようでもある。

少し脱線、飛躍するが、昨年の暮れに「硫黄島からの手紙」という映画を見たり、塩野七生の『ローマ人の物語』を読んだりして思うのだが、あの戦争が(昭和の十五年戦争)がなぜ防げなかったかということについて言えば、日本人の〝長いものには巻かれろ〟的な権力に対する従順さと、熱狂しやすい体質が基礎にあって、その上に原理主義的というか、教条主義的というか国家神道のような画一的なイデオロギーに覆われ、物言う自由も奪われたのではないのだろうかというのが個人的見解になる。

神道というものは、八百万の神があるようにキリスト教のように唯一の神を信じる宗教ではなく、男女の性にも開放的で本来は寛容な宗教である。明治維新の一時期に、尊皇攘夷思想による民族結集のためのイデオロギーが思い出されるが、神道とは無関係ではないにしても、戦前のような硬直した精神風土とは異なるものを感じるのである。

ユリアヌスという人物が、ローマ皇帝の中にいたことは知っていたが、なぜ背教者と呼ばれたのかを深く知る機会はなかった。ユリアヌスのしたことは、国家が信仰の自由を保障するという、今日の日本国憲法と同じことを政治の上で実現しようとしたのである。それ以前にコンスタンティヌス帝によって、キリスト教は優遇されてきたのだが、ギリシャ文化に造詣の深さをもっていたユリアヌスは、ギリシャを師とするローマの文化もキリスト教に支配される(国教)ようになれば滅びると考えた人物であろう。

ギリシャも、ローマも多神教である。偶像崇拝ももちろん認めている。彫刻や神殿等の芸術作品も生み出した。ユリアヌスの死後、時を経てローマ帝国は、キリスト教を国教にするのだが、その時、今日で言えば国宝級の像が河や谷に投げ捨てられたという。そして、ユリアヌスが考えたようにローマ帝国は滅びるのである。

そろそろ脱線した列車を元に戻さなければならない。一つの宗教、思想を国家が選択することは、危険である。好ましくない。その宗教や思想が素晴らしいものであっても。それは人が自然に選び、身につけるものであると思うから。宗教、思想を国が選び、国民を教化したら北朝鮮のような国になる。塩野七生は、ローマ文化の特徴に他民族の宗教に対する「寛容さ」を上げている。もちろん、帝国の一員となるという条件はつくが。

新幹線の一関の駅から、東北本線に乗り換えて、二つ目の駅が平泉である。この町は合併しなかったらしい。観光の町を意識して町民が結束した結果なのであろう。駅を出ると地元有志の餅つきが行なわれていた。無料となっていたが、近くで「中尊寺を世界遺産に」という募金活動を行なっている。結局は有料になってしまった。中尊寺はとうの昔に世界遺産になっていたと思っていたので意外な感じがした。

地図で見ると平泉の町はそれほど広くはないように見える。名所旧跡だけ訪ねるのであれば、歩きで充分である。駅前通りを右手に折れ、高館(たかだち)を目指す。義経終焉の地と伝えられている場所である。

NHKの大河ドラマに義経が主人公として登場するのは、一昨年の「義経」が最初ではない。遡ること四十年前に放映されている。当時は白黒画面である。義経が尾上菊之助、静御前が藤純子であった。二人はその後結婚した。女優、寺島しのぶは娘である。

二〇〇五年の〝滝沢義経〟は、若い世代に人気を呼んだが、初代の義経の庇護者であった藤原秀衡の役が滝沢修で、慈悲深く威厳のある人物を演じていた印象が残っている。四〇年前の映像の中の断片ではあるが、藤原泰衡の軍勢に囲まれた義経を一人で守る弁慶の姿は強烈で、今直脳裏に蘇ってくる。多くの矢を身に受け、目をかっと開き、仁王立ちになって動かない。もはや死んでいるのだが、その形相に畏れをなして敵兵は近寄ることができない。弁慶は、緒方拳であった。

高館は山というより丘に近い高台になっている。石段を登り頂上に出ると、北上川が眼下に流れている。流れはそれほど大きく見えないが衣川が合流している。この一帯が大和政権から覇権された武士と奥州の有力武士団の抗争が繰り返された地であり、義経の死後、鎌倉幕府の軍隊に敗北した藤原氏の戦場になったこともあり、ひときわ感慨深いものがあった。芭蕉の句碑が立っている

夏草や 兵どもが 夢の跡

芭蕉自筆の句が毛越寺にあるが、高館の碑には、奥の細道の文章が読み取れる。

「三代の栄耀一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。先、高館にのぼれば、北上川南部より流るゝ大河也。衣川は、和泉が城をめぐりて、高館の下にて大河に落入。泰衡等が旧跡は、衣が関を隔て、南部口をさし固め、夷をふせぐとみえたり。偖も義臣すぐつて此城にこもり、功名一時の叢となる。国破れて山河あり、城春にして草青みたりと、笠打敷て、時のうつるまで泪を落し侍りぬ」

北上川の流域は、今は田園地帯になっているが、その先には桜の名所で知られる束稲(たばしね)山が見える。今はその時期ではない。桜の花が好きだった西行も、あの時代とはいえ、二度もこの地を訪れたという。一度は、束稲山の桜を見ている。

きゝもせず束稲やまのさくら花よし野のほかにかゝるべしとは

芭蕉と曽良の一行がこの地を踏んだのは夏であった。

奥州藤原氏三代の栄華とは、初代清衡、二代基衡、三代秀衡が平泉にあって、中央政権からは独立国家のようにして栄えた時代を言うのであるが、その政庁の跡が発掘されている。時間がないので立ち寄ることはできなかったが、高館に行く途中に案内の標識を見た。柳之御所跡と伽羅御所跡がそれである。伽羅御所は秀衡の政庁で、義経は短い間ではあったが、ここで秀衡と語らったのであろう。束の間の春のような時間であった。

この伽羅御所跡の近くに無量光院跡が田んぼの中にある。田植えの時期には早苗の田に囲まれた島のような風景になり、松の老木が植えられているので、情緒ある風景になっていることが写真で見ることができる。無量光院は宇治の平等院を模したものである。今日建物が残っていれば、国宝になっているだろう。金鶏山に沈む夕日を背後にした位置に建てられていたので、容易に極楽浄土を人々に連想させたことであろう。

高館の義経堂に合掌し、中尊寺に向う。途中東北本線の踏み切りを渡ると急に人の数が増える。高館とは対照的で、現実の世界に引き戻された感じがした。中尊寺の金色堂に至る参道は長く、上り口のあたりは、月見坂と呼ばれている。その手前の道路に面した場所に松の大木があって、そこに武蔵坊弁慶の墓がある。

中尊寺の開山は、慈覚大師によると伝えられている。その後、今日の中尊寺の骨格を造ったのが、藤原清衡である。清衡の半生は戦いの連続であった。前九年・後三年の戦いで父を失い、妻子を殺され、一族の多くの死を経験した。そこから生れたのは、敵味方なく、死んでいった人々への供養であり、非戦の誓いであった。『中尊寺供養願文』の中の鐘楼の段に記されている。その子供基衡も父親の遺志を受け継ぎ、毛越寺を建立し、妻は観自在王院を建てた。後者は、史跡公園になっている。

五月雨を 降り残してや 光堂 芭蕉

五月雨を 降り残してや 光堂 芭蕉金色堂までの道のりは遠かった。日陰にわずかに雪が残っていた。近代建築の覆堂(さやどう)中の金色堂は、眩いばかりの金と装飾に埋められた須弥壇により拝観者を圧倒するものがある。修復されたとしても九百年近くの月日を経ていることは驚異である。しかも、四代泰衡までの遺体が収められていたことも。

日本の美を、伊勢神宮や桂離宮に見たブルーノ・タウトが、戦前中尊寺を訪れているが、一定の評価を与えている。日光の陽明門のようなけばけばしい装飾に飾られた建築を嫌ったタウトであったが、ビザンチン建築を想いうかべながら、その荘厳さに「建築のダイヤモンドとして尊重に値する」と書いている。タウトの関心は、金色堂よりも能楽堂に向けられている。タウトは、東北旅行しているが、旅館の厠の臭気に閉口したことや、不衛生きわまりない町の姿を描写している。刑事に疑われた不愉快さも正直に書いている。タウトは他人に媚びを売るような表現のできるような芸術家ではない。 現在の金色堂のやや奥まったところに、旧覆堂があって、近くに芭蕉の像もある。芭蕉が中尊寺を訪れた時には、この建物の中に金色堂があったわけである。

この日は繰り返すが、冬とは思えない暖かさである。風も何かしら春風のような優しさで流れている。日差しを正面に受けて汗ばんでくるのがわかる。毛越寺へ行く途中に、公営の温泉を見つけた。元日から営業している。毛越寺の池巡りした後立ち寄ることにした。湯船も広く、施設も新しく、すっかりリラックスして正月気分を味わえた。時間があったら、福島の飯坂温泉の公衆浴場に入って帰ろうと計画を立てていたが、その必要はなくなった。

2013年09月27日

心に浮かぶ歌・句・そして詩121

「南国土佐を後にして」作詞・作曲 武政英策

1.

南国土佐を 後にして

都へ来てから 幾歳ぞ

思い出します 故郷の友が

門出に歌った よさこい節を

土佐の高知の 播磨屋橋で

坊さん簪(かんざし)買うを見た

2.

月の浜辺で 焚火を囲み

しばしの娯楽の 一時を

わたしも自慢の 声張り上げて

歌うよ土佐の よさこい節を

みませ見せましょ 浦戸をあけて

月の名所は 桂浜

3.

国の父さん 室戸の沖で

鯨釣ったと 言う便り

わたしも負けずに 励んだ後で

歌うよ土佐の よさこい節を

言うたちいかんちや おらんくの池にゃ

潮吹く魚が 泳ぎよる

よさこい よさこい

ペギー葉山が歌ってヒットした歌。カラオケで歌えと言われればこの歌を歌う。兵隊さんが戦時中歌っていた曲と歌詞を、武政英策という人が修正してできた曲だという。望郷の歌だったのである。

2013年09月26日

スカンク防衛

スカンク防衛

テレビを見ていたら、スカンクの生態を紹介していた。この動物は、名前は知っているが、動物園でも見た記憶はない。写真で見たことはある。北アメリカ大陸などに生息する野生動物で、ペットにするような動物ではないが、愛嬌のある姿をしている。日本では、「イタチの最後っぺ」という言葉があるので、てっきり臭いオナラでもするのかと思ったら、肛門の脇にある穴から、悪臭のする分泌液を発射する。犬が、スカンクにその液を掛けられてのたうちまわっている映像を見た。映像からは、臭さの程度は、わからないが強烈らしい。4メートルくらいは飛ぶ。それも3,4連発というからすごい。

感心したのは、その液を発射するのは、スカンクが絶対絶命だと思った時だけだということだ。少しくらい威嚇されても、発射しない。最後の手段なのである。日本国憲法も自衛権を認めている。集団的自衛権のことはともかく、ちょっとしたことにより、武力紛争をおこさない。ただ、いざとなれば、臭いのをおみまいするという態度を示す。スカンクは肛門を相手に向けて逆立ちする。そうすると、豹ですら退散する。日本が見習うべき動物に思えてきた。ただし、その液が、テロ行為や核爆弾や化学兵器ではないことは断っておきたい。

テレビを見ていたら、スカンクの生態を紹介していた。この動物は、名前は知っているが、動物園でも見た記憶はない。写真で見たことはある。北アメリカ大陸などに生息する野生動物で、ペットにするような動物ではないが、愛嬌のある姿をしている。日本では、「イタチの最後っぺ」という言葉があるので、てっきり臭いオナラでもするのかと思ったら、肛門の脇にある穴から、悪臭のする分泌液を発射する。犬が、スカンクにその液を掛けられてのたうちまわっている映像を見た。映像からは、臭さの程度は、わからないが強烈らしい。4メートルくらいは飛ぶ。それも3,4連発というからすごい。

感心したのは、その液を発射するのは、スカンクが絶対絶命だと思った時だけだということだ。少しくらい威嚇されても、発射しない。最後の手段なのである。日本国憲法も自衛権を認めている。集団的自衛権のことはともかく、ちょっとしたことにより、武力紛争をおこさない。ただ、いざとなれば、臭いのをおみまいするという態度を示す。スカンクは肛門を相手に向けて逆立ちする。そうすると、豹ですら退散する。日本が見習うべき動物に思えてきた。ただし、その液が、テロ行為や核爆弾や化学兵器ではないことは断っておきたい。

2013年09月25日

『翁草』(拙著)翁への道(俳句)―後記に変えて

翁への道(俳句)―後記に変えて

俳句というものを自分なりに意識して初めて詠んだのは大学生の時のことである。友人に俳句をたしなむ(?)男がいて、彼の下宿に泊めてもらい俳句の話になった。彼の作で、今でも覚えている句がある。

冷や飯を 食らいて目に染む 柿の朱(あか)

なるほど俳句とはそういうものかと思った。解説はなかったが、苦学生(?)で一人貧しく辛い時期があったんだなあと勝手な想像したのだが、俳句とは対照的に、競馬や麻雀が好きで、株の取引もするような少しませた学生でもあった。翌日だったか、京都の淀の競馬場に連れていかれて、こちらも初体験となった。競馬場に行ったのはこれが最初で最後である。当時の人気馬でハイセイコーの雄姿を思い出す。馬券を買わない気安さと思いつきで、ハイセイコーの後「白い馬」が二着になると予想したらそのとおりになって、専門家の彼が大変残念がっていた。高配当になったらしいのである。前の俳句は、競馬で負けて、ありあわせのおかずで、残り御飯を食べている友人の姿も想像できなくもない。

句帳に最初に載っている句は京都の平安神宮でのもので

青空に 鼓舞して高き 凧の影

これは、単なるスケッチで詩韻もなく俳句とは言えない。冬の空に凧が高く舞っているということですね。それでおしまいになる。その先に何かを感じさせない。

「鎌倉に 大仏様が おりました」という句をある外国人が作ったという話があるが、それほどでもないにしろ、説明句のようになっている。友人の句はそれなりに心情が伝わってくるし、置かれている作者の情景も浮かんでくる。

その後、数年間のブランクはあったが、老人ホームに就職して、入居者の句会の補助者として、俳句を作るようになった。先生は、「さいかち」という句誌の同人で秋池百峰という人であった。この先生からのアドバイスはわかりやすかった。

「俳句は、人生一齣一齣の写真です。ピン惚けでない写真をとりなさい。何を写したかったかわかるように、焦点を定め、構図も考えながら撮るようにすれば良い写真(俳句)ができます。それ以上に大切な事は、自然から与えられるものだということです。」

俳句を初めて三十年、最近は旅先に出た時に、旅行記に添えて作るだけですっかり初歩の頃に戻ってしまった感がある。今日まで、一〇〇〇句近くは作ってみたものの世に問うなどという代物では決してない。句集などにしたら、顰蹙を買うに決まっている。紀行文の五冊目を当初、『翁への道』と考えていたので、その手前、芭蕉を意識しつつ、手前味噌ながら、自選の句を載せることにした。

しかしながら、『翁への道』というタイトルを考えたのは、少し大逸れていたと思う。修行僧のような雰囲気になっては、なにか旅も窮屈になってくる。良寛さんのように肩肘張らず自然体で人生という旅を楽しみたいたいと思う。旅で出会う人と旅路のはてでふりかえった時、懐かしい思い出が残るようであればそれで良い。

「人は懐かしさと喜びの世界に生きている」

という岡潔先生の言葉はいつ考えても至言である。

平成一九年の年賀葉書に書く句を、後記を書きながら決めた。

冬桜 粧う木々を 友として

冬桜は決して華やかではない。むしろ紅葉した木々に圧倒されるほどの慎ましさで咲いている。それで良いではないか。紅葉も良し。冬桜も良し。この句には季語が二つある。俳句の約束事からしたらば良くないのであるが、友としてと言っているのだから許してほしい。加えて、句を説明した事も。

俳句というものを自分なりに意識して初めて詠んだのは大学生の時のことである。友人に俳句をたしなむ(?)男がいて、彼の下宿に泊めてもらい俳句の話になった。彼の作で、今でも覚えている句がある。

冷や飯を 食らいて目に染む 柿の朱(あか)

なるほど俳句とはそういうものかと思った。解説はなかったが、苦学生(?)で一人貧しく辛い時期があったんだなあと勝手な想像したのだが、俳句とは対照的に、競馬や麻雀が好きで、株の取引もするような少しませた学生でもあった。翌日だったか、京都の淀の競馬場に連れていかれて、こちらも初体験となった。競馬場に行ったのはこれが最初で最後である。当時の人気馬でハイセイコーの雄姿を思い出す。馬券を買わない気安さと思いつきで、ハイセイコーの後「白い馬」が二着になると予想したらそのとおりになって、専門家の彼が大変残念がっていた。高配当になったらしいのである。前の俳句は、競馬で負けて、ありあわせのおかずで、残り御飯を食べている友人の姿も想像できなくもない。

句帳に最初に載っている句は京都の平安神宮でのもので

青空に 鼓舞して高き 凧の影

これは、単なるスケッチで詩韻もなく俳句とは言えない。冬の空に凧が高く舞っているということですね。それでおしまいになる。その先に何かを感じさせない。

「鎌倉に 大仏様が おりました」という句をある外国人が作ったという話があるが、それほどでもないにしろ、説明句のようになっている。友人の句はそれなりに心情が伝わってくるし、置かれている作者の情景も浮かんでくる。

その後、数年間のブランクはあったが、老人ホームに就職して、入居者の句会の補助者として、俳句を作るようになった。先生は、「さいかち」という句誌の同人で秋池百峰という人であった。この先生からのアドバイスはわかりやすかった。

「俳句は、人生一齣一齣の写真です。ピン惚けでない写真をとりなさい。何を写したかったかわかるように、焦点を定め、構図も考えながら撮るようにすれば良い写真(俳句)ができます。それ以上に大切な事は、自然から与えられるものだということです。」

俳句を初めて三十年、最近は旅先に出た時に、旅行記に添えて作るだけですっかり初歩の頃に戻ってしまった感がある。今日まで、一〇〇〇句近くは作ってみたものの世に問うなどという代物では決してない。句集などにしたら、顰蹙を買うに決まっている。紀行文の五冊目を当初、『翁への道』と考えていたので、その手前、芭蕉を意識しつつ、手前味噌ながら、自選の句を載せることにした。

しかしながら、『翁への道』というタイトルを考えたのは、少し大逸れていたと思う。修行僧のような雰囲気になっては、なにか旅も窮屈になってくる。良寛さんのように肩肘張らず自然体で人生という旅を楽しみたいたいと思う。旅で出会う人と旅路のはてでふりかえった時、懐かしい思い出が残るようであればそれで良い。

「人は懐かしさと喜びの世界に生きている」

という岡潔先生の言葉はいつ考えても至言である。

平成一九年の年賀葉書に書く句を、後記を書きながら決めた。

冬桜 粧う木々を 友として

冬桜は決して華やかではない。むしろ紅葉した木々に圧倒されるほどの慎ましさで咲いている。それで良いではないか。紅葉も良し。冬桜も良し。この句には季語が二つある。俳句の約束事からしたらば良くないのであるが、友としてと言っているのだから許してほしい。加えて、句を説明した事も。

2013年09月24日

『翁草』(拙著)俳句

昭和の句(二二歳~三六歳)

麓にも紅く粧う峰の使者

荻原に一点白き鷺あそぶ

御降も亦よき朝の道すがら

薄雲を溶かして渡る冬の月

ぬかるんでいつしか雪の暖かさ

寝ころんでそっと寄り添う花菫

頂きをめざし若葉の萌え出づる

石舞台あたり昭和の緑濃き

せせらぎに虫の音添えている夕べ

灯台の灯も星となる星月夜

永き日を彼方の峰に想い寄す

蜩の宴深まる中にあり

隣人愛二身に亨けて初日の出

澄みわたる空に生れて花の散る

野分去り遠山全て影絵なる

薄光に泳ぐ雲あり牡丹雪

夢二の碑に氷湖がきしむ音寄せて

畦青むこの道ゆけば白毫寺

蕗ばかり席にもたれて北の旅

陽はなくも森にぬくもりある暮秋

万緑や神父独りの修道院

冬の川あまたの石の白さかな

名山を虚空に還す冬の靄

春泥の人の情けにふれてくる

お地蔵の散る花全て見てござる

映像の次元を越えて蛍飛ぶ

芋の露妻は子供を産みに行く

蓮の花少年剣士の頬の色

古寺の塀の上なる八重椿

春鹿の唯一点を見る眼

そこここにきらめき生みて春の川

冬の日の影が呼吸(いき)している廊下

僧の頬透きとおるかに山桜

地に低くいのち潜めて冬の草

平成の句(三七歳~五三歳)

秋峰に残照ありてミレーの絵

韓寺に悲話あり秋の雨しとど

恥じらいをカメラに向けて七五三

ためらいて切る梅の枝に莟あり

六月や月満ちており海の面

梅をもぐ空の青さの定まらず

佐渡のあるあたり夏雲かかるのみ

始皇陵平原けむり秋の風

草青む平城宮跡風渡る

初詣鎮まりてあり杉木立

長旅の果ては朧月夜なり

英雄の子孫の肌に夏日さす

裸木の森さくさくという響き

春霞百済仏のおはす寺

たおやかな塑像の肌に春の風

秋晴れて夢の残滓か朝の月

陽はさすも雪冽冽と定まらず

連翹の夕陽に慈悲の色をもつ

蔦紅葉吾には狭き子規の部屋

梅匂う過去世の光箒星

しみじみと来し方たどる柚子湯かな

冬枯れの丘陵彼方月の街

街の灯のひとつひとつの夜長かな

つがい蜻蛉しばし小舟の客となる

紅梅の慈母にも似たる色をもつ

庵棲む尼にせめての椿かな

春雨を梢に宿し東福寺

流れ星不動の星の多きこと

岩かがみこの歳にして出会う花

天地人黄菊白菊出会うとき

この年を御旨のままと麦を踏む

麓にも紅く粧う峰の使者

荻原に一点白き鷺あそぶ

御降も亦よき朝の道すがら

薄雲を溶かして渡る冬の月

ぬかるんでいつしか雪の暖かさ

寝ころんでそっと寄り添う花菫

頂きをめざし若葉の萌え出づる

石舞台あたり昭和の緑濃き

せせらぎに虫の音添えている夕べ

灯台の灯も星となる星月夜

永き日を彼方の峰に想い寄す

蜩の宴深まる中にあり

隣人愛二身に亨けて初日の出

澄みわたる空に生れて花の散る

野分去り遠山全て影絵なる

薄光に泳ぐ雲あり牡丹雪

夢二の碑に氷湖がきしむ音寄せて

畦青むこの道ゆけば白毫寺

蕗ばかり席にもたれて北の旅

陽はなくも森にぬくもりある暮秋

万緑や神父独りの修道院

冬の川あまたの石の白さかな

名山を虚空に還す冬の靄

春泥の人の情けにふれてくる

お地蔵の散る花全て見てござる

映像の次元を越えて蛍飛ぶ

芋の露妻は子供を産みに行く

蓮の花少年剣士の頬の色

古寺の塀の上なる八重椿

春鹿の唯一点を見る眼

そこここにきらめき生みて春の川

冬の日の影が呼吸(いき)している廊下

僧の頬透きとおるかに山桜

地に低くいのち潜めて冬の草

平成の句(三七歳~五三歳)

秋峰に残照ありてミレーの絵

韓寺に悲話あり秋の雨しとど

恥じらいをカメラに向けて七五三

ためらいて切る梅の枝に莟あり

六月や月満ちており海の面

梅をもぐ空の青さの定まらず

佐渡のあるあたり夏雲かかるのみ

始皇陵平原けむり秋の風

草青む平城宮跡風渡る

初詣鎮まりてあり杉木立

長旅の果ては朧月夜なり

英雄の子孫の肌に夏日さす

裸木の森さくさくという響き

春霞百済仏のおはす寺

たおやかな塑像の肌に春の風

秋晴れて夢の残滓か朝の月

陽はさすも雪冽冽と定まらず

連翹の夕陽に慈悲の色をもつ

蔦紅葉吾には狭き子規の部屋

梅匂う過去世の光箒星

しみじみと来し方たどる柚子湯かな

冬枯れの丘陵彼方月の街

街の灯のひとつひとつの夜長かな

つがい蜻蛉しばし小舟の客となる

紅梅の慈母にも似たる色をもつ

庵棲む尼にせめての椿かな

春雨を梢に宿し東福寺

流れ星不動の星の多きこと

岩かがみこの歳にして出会う花

天地人黄菊白菊出会うとき

この年を御旨のままと麦を踏む

2013年09月21日

『翁草』(拙著)鎌倉散策

鎌倉散策

鎌倉駅の一画に、アメリカ人ウォーナーを顕彰した碑がある。日本の文化財、文化都市を戦火から救った人物として知られている。京都、奈良はもちろん、鎌倉は古都であり、第二次世界大戦の中でアメリカ軍の空爆を受けず、そのために、寺社仏閣など貴重な歴史遺産が今日多く存在している。

鎌倉は、源頼朝を中心に、北条氏をはじめとする東国武士団の築いた政権の拠点となった地である。約百五十年間鎌倉幕府は続くが、朝廷は京都にあり、朝廷を監視するために幕府は、京都に六波羅探題を置いた。警察と軍隊を兼ねたような組織である。鎌倉幕府をもって、武家政権の始まりとしているが、幕府創設の頃は、征夷大将軍となった源頼朝に権力はあったが、後白河法皇から後鳥羽上皇に院政が移る中、朝廷の権威は完全に失われていたわけではなかった。

頼朝の死後、頼家は修善寺に幽閉され、刺客によって殺され、弟の実朝は、頼家の子公暁に暗殺される。東国武士団の政権抗争の結果とみることもできるが、源氏による将軍の継承は断絶し、京都の公家から将軍職を迎えることによって幕府は維持され、実権を握ったのが北条氏である。将軍を神輿として担ぎ執権となったのである。朝廷にあっては、天皇と上皇の二重権威があり、幕府にあっては将軍と執権の二重権力という極めて複雑な政治体制になった。

鎌倉幕府が名実共に確立されたのは、三代執権の北条泰時の時代だと見る史家が多い。後鳥羽上皇は、幕府内の内紛に乗じて、二代執権北条義時の追討の院宣を発したが、幕府崩壊には至らず、悲願は成就せず、上皇は隠岐に配流される。承久の乱である。この時、鎌倉幕府の武士団を結束させたのが頼朝の妻、北条政子であった。政子の演説は、涙ながらに〝頼朝公の恩〟を訴えたとされているが、兄弟である執権の義時すら戦いを躊躇したのは、朝廷への反抗、つまり権威に対する畏れともいって良い。政子は時代の流れが見えていたのか、それとも女性の気というべきものか、彼女の行為が鎌倉政権の礎になったと言える。小泉政権を生むのに一役かった田中真紀子の覇気のようなと言ったら比較が適切ではないかもしれない。

承久の乱の後、政子、義時、という実力者は相次いで亡くなるが、執権となった北条泰時という人物は、識見もあり信仰心もあって鎌倉時代にあって徳政を行なった政治家として歴史に位置づけられている。泰時については、あらためて触れることにしたい。今回の鎌倉散策の訪ね先は、北条政子の子実朝である。そして、〝頼朝公の恩〟の先にあるものを考えてみたかったからである。

鶴岡八幡宮から西へ、JR横須賀線の踏み切りを渡ると寿福寺がある。鎌倉五山の一つの寺に数えられているが、創建は最も古い。寺の後方には、源氏山と呼ばれる小高い山があって緑が深い。この寺の開祖は、我が国に臨済宗を広めた栄西である。政子と実朝の墓がある寺としても知られている。

風さわぐ 源氏の森の 蝉時雨

寿福寺の建てられる前は、源頼朝の父親である源義朝の館があった。義朝は平治の乱で平清盛に破れ、鎌倉に敗走する中、愛知の知多半島で命を落とす。湯船に浸かっている時に騙し撃ちにあったと伝えられている。頼朝が鎌倉に幕府を開いた動機の一つに、この地が父親が居を構えていた場所であったことも無関係ではあるまい。それ以上に鎌倉は前面が海、背後を山に囲まれるという外的の侵入を防ぐのにふさわしい地ではある。

門をくぐると参道が続き、両側から木々が日差しを塞ぐほどに繁っている。突き当たりに本堂らしき建物があるが、入場することはできなかった。屋根のあたりに源氏の家紋が見えた。それも、親切な説明者の老人がいなかったら気づかなかった。

道標があるわけではないが、道が自然と墓地に案内してくれる。この場所で、先ほどの源氏の家紋を教えてくれた老人に墓案内をしてもらったのである。鎌倉の墓地の形として「やぐら」というのがあるが、歴史教科書に出てくる「腹切りやぐら」のやぐらである。新田義貞の鎌倉攻めのために最後の執権となった北条高時が一族六〇〇人とともに死んだと言われる場所である。その場所は写真で見ただけで、寿福寺からは、東に若宮往路を越えた山の麓にある。

政子と実朝のやぐらはそれほど大きいものではないが、大人がそのまま充分に入れる高さがあり、広さも二畳くらいはある。二人のやぐらは隣合わせではないが、極めて近い。薄暗く、石塔もあり、湿気もありそうで陰湿な感じがしたが、老人に催促されて実朝のやぐらの中に入って驚いたのは、天井と側面に唐草模様に彫られ彩色を施された跡があることであった。高貴な人物の墓に違いないと確信したが老人の解説は意外な内容であった。

「このやぐらが本当に実朝のものかはわからない。あくまでそう伝えられているだけで、しかも墓ではなく、供養塔といったほうが正しい。それに政子のものは他にもあって確証はないんです」

実朝の近くに母親である政子の供養塔があるのは、後世の人の母子への配慮だったのであろうか。北条政子は、尼将軍とも言われ鎌倉幕府にとって存在は大きい。ただ、政治のためとはいえ、頼家、実朝という我が子の非業の死を見なければならなかった母親としての心情はどのようなものであったであろうか。

実朝は歌人としても知られている。藤原定家や『方丈記』の著者である鴨長明との親交もあった。京の文化に親しみを持ち、妻は公家からもらい、武家の棟梁でありながら、その生き様は平安時代の大宮人のようである。作家太宰治の短編小説に『右大臣実朝』があるが、太宰らしい屈折した、しかも諧謔味も加えた知的な読み物になっている。勿論、小説だから太宰の創作なのだが、『吾妻鏡』や『金塊和歌集』を題材としているので、歴史小説のようにも感じられる。ある語り部の回想による物語に仕立てあげているところなどは、井上靖の『本覚坊遺文』を想起させるが、書かれたのは太宰の『右大臣実朝』が前である。ただ、この手法は、太宰が最初に用いたというわけではない。

太宰の描いた実朝は、まるで彼の分身のように思える。聖徳太子を尊敬する実朝は、政治家としての理想も持ち、英知ある若者ではあるが、蘇我馬子のような第二代執権北条義時という影の権力者の存在があるために道化師のようにふるまっている。仮面をいつもかぶっていて、不思議な微笑みを浮べながら、意味深い、そして風刺するような一言を放つ。酒好きで、いつも宴会などを催し談笑している。太宰と違うのは、女性に対する節度があることであろうか。

文芸評論家である小林秀雄も、実朝を孤独と悲しみを背負った人物として書いている。

実朝が真に生甲斐を感じていたのは、歌を詠むことであったに違いない。正岡子規などは、『歌よみに与える書』の中で、実朝を賞讃している。子規の人物評は辛辣なことで知られているが

「人の上に立つ人にて文芸技芸に達したらん者は、人間としては下等の地にをるが通例なれども、実朝は例外の人」

であると言い、もう十年も生きていればたくさんの名歌を残してくれただろうと嘆いている。子規も短い自分の人生を予感し、実朝に重ね合わせていたのかもしれない。

大海の磯もとどろによする波われてくだけてさけて散るかも

箱根路をわれ越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄るみゆ

などの代表的な実朝の歌は、写生を提唱した子規好みの歌ではある。

子規の友人であった高浜虚子の墓が、実朝の供養塔に近い場所にある。こちらもやぐらの中にある。虚子は俳人であるが長命であった。子孫も親の跡を継ぎ、俳句の普及に努めた。息子の高浜年尾や星野立子も別の区画に埋葬されている。こちらはやぐらの中ではない。

寿福寺には鎌倉を愛した文人の墓があって、『銭形平次』の作者野村胡堂や大仏次郎もこの寺に眠っている。親切な墓案内人の老人は、大仏次郎のファンらしく墓石の前で時間をかけて説明をしてくれた。

「墓石を良く見て御覧なさい。欠けたところがあるでしょう。元は崖下近くにあったけれど、崖が崩れたために、位置を変え、今のこの場所に移されたんです。敷石も前の場所に向って並べられているでしょう。そして横にある墓石の名前を見てください。ここに眠っているのがお父さんです。この人もりっぱな人で英文学者です。大仏次郎の本名は野尻と言います」

お礼に墓に並んでいただいて写真をとったが、名前と住所も聞かず自分のアルバムの記念写真になってしまった。

「一生懸命に働く」というふうに使われる〝一生懸命〟の語源は、「一所懸命」であり、鎌倉時代と強い関わりのある言葉だと何かの本で読んだ記憶がある。農民が耕した土地、それを守る武士等に土地の所有権を保障してくれる政権が鎌倉幕府だというのである。だから人々は、一所で懸命に働くことができたというのである。

朝廷に刃を向けることになった時、北条政子が頼朝を支えてきた御家人に「頼朝公の恩」と言ったのも父祖伝来の領地の保障のことである。我が国は、稲作が開始されたとする弥生時代より米によって国を支えてきた。奈良時代から平安時代にかけて、土地は国から一部の特権階級の所有する荘園に移り、平安後期には、武士が土地管理に力を持つようになった。農民からすれば、支配者が変わっただけのように見えたが、安心して働けるような環境の中で労働意欲も生まれてきたかもしれない。依然として下層階級のままではあるけれども。

平安貴族より武士の方が農民の身近に住み、役割分担は異なっても、ともに一つの土地に生きるという意識で繋がったのだろう。支配者であるが、農民の労働条件を配慮した、武士もいただろうと思う。その結果お互いに豊かに過ごすことができたかも知れない。しかし、いかほどにその土地から富が生み出され、また開拓によって新しい土地が生まれたとしても、その所有権が確保されていなければ意味がない。

荘園領主が寺社や貴族であったりする時、農民にとっては見たことも聞いたこともない存在に感じていたことは容易に想像できる。領主からすれば、農民の労働の汗など想像もしないであろう。こういう人々を〝大宮人〟というのである。農民がいなければ食することができないという最も基本的なことを意識下にして、蹴鞠や歌の雅の世界に興じている。あるいは、政略により地位の保身を図っていたりする。領主が武士になった時、農民に心を配ったかは別にして空間を近くにしたことは大きい。これが、鎌倉時代の表面である。

では裏面は何かと言えば、これも土地の問題とは無関係ではない。禅を世界に広めた鈴木大拙の鋭い考察がある。『日本的霊性』という著書の中に述べられている。少し長いが、本意が伝わると思うのでそのまま抜粋する。

「一人は米を食べる人、いま一人は米を作る人、食べる人は抽象的になり易く、作る人はいつも具体の事実に即して生きる。霊性は具体の事実にその糧を求めるのである。浄白衣では鍬はもてぬ、衣冠束帯では大地に寝起きするに適せぬ。鍬を持たず大地に寝起きせぬ人たちは、どうしても大地を知るものではない。大地を具体的に認得することができぬ。知っていると口でも言い、心でもそう思っているであろうが、それは抽象的で観念しかない。大地をそれが与えてくれる恵みの果実の上でのみ知っている人々は、まだ大地に親しまぬ人々である。大地に親しむとは大地の苦しみを嘗めることである。ただ鍬の上げ下げでは、大地はその秘密を打ち明けてくれぬ。大地は言挙げせぬが、それに働きかける人が、その誠を尽くし、私心を離れて、みずからも大地になることができると、大地はその人を己がふところに抱き上げてくれる。大地はごまかしを嫌う。農夫の敦厚純朴は実に大地の気を受けているからである。古典の解釈にのみに没頭している人は、大地の恵みと米の味わいとを観念的に知っているだけである。絶対愛の霊性的直覚はかくの如き観念性の下地からは芽生えはせぬ」

この文章を読んだときすぐに浮かんだ人物が宮沢賢治である。彼は教育者であり、詩人であり、童話作家であり、きわめて多才な人物であったが、農民になって大地に生きた。趣味道楽で癒しを得るために農業をした人と違うのは、農民が本当に豊かになってほしいと願い、苦しみながらも大地を耕すことの喜びを知っていた。

鈴木大拙は、鎌倉時代に日本的霊性(宗教心)が自覚形成されたと考えている。確かに鎌倉時代になって高名な宗教家が現われている。法然、親鸞、道元、栄西、日蓮等。禅宗に深い洞察を持つ鈴木大拙なら、栄西や道元といった禅宗を日本に広めた流れに視点を置くかと思ったが、意外にも親鸞の布教の中に日本的霊性の自覚を見るのである。それは、親鸞の浄土思想も抜きにはできないが、新潟に流されて以来、二十数年間を東国で暮らし、武士や農民の中で生きた事実を重視したのである。仏教は、農民にも信仰できる宗教になったのである。浄土真宗では、信仰の厚い人を〝妙好人〝と呼ぶ。鈴木大拙は、浄土真宗の盛んな北陸金沢の人であり、哲学者西田幾多郎とは同郷の古くから友人でもある。お互いの思想に影響を与えている。

現代、食の安全はともかく餓えに苦しむ人はほとんどいない。しかし、いかに生くべきかという精神的な支柱を失い人々は苦しんでいるように見える。働くことの原点、食べるための原点である農について関心を向ければ良いと思うのである。また、政治家、経営者、学者は生産活動の現場を知ることである。地位や肩書きでは人は本来生きられないのだから。実朝の歌人としての資質は素晴らしいが、右大臣などという高貴な肩書きは余分であった。

鎌倉駅の一画に、アメリカ人ウォーナーを顕彰した碑がある。日本の文化財、文化都市を戦火から救った人物として知られている。京都、奈良はもちろん、鎌倉は古都であり、第二次世界大戦の中でアメリカ軍の空爆を受けず、そのために、寺社仏閣など貴重な歴史遺産が今日多く存在している。

鎌倉は、源頼朝を中心に、北条氏をはじめとする東国武士団の築いた政権の拠点となった地である。約百五十年間鎌倉幕府は続くが、朝廷は京都にあり、朝廷を監視するために幕府は、京都に六波羅探題を置いた。警察と軍隊を兼ねたような組織である。鎌倉幕府をもって、武家政権の始まりとしているが、幕府創設の頃は、征夷大将軍となった源頼朝に権力はあったが、後白河法皇から後鳥羽上皇に院政が移る中、朝廷の権威は完全に失われていたわけではなかった。

頼朝の死後、頼家は修善寺に幽閉され、刺客によって殺され、弟の実朝は、頼家の子公暁に暗殺される。東国武士団の政権抗争の結果とみることもできるが、源氏による将軍の継承は断絶し、京都の公家から将軍職を迎えることによって幕府は維持され、実権を握ったのが北条氏である。将軍を神輿として担ぎ執権となったのである。朝廷にあっては、天皇と上皇の二重権威があり、幕府にあっては将軍と執権の二重権力という極めて複雑な政治体制になった。

鎌倉幕府が名実共に確立されたのは、三代執権の北条泰時の時代だと見る史家が多い。後鳥羽上皇は、幕府内の内紛に乗じて、二代執権北条義時の追討の院宣を発したが、幕府崩壊には至らず、悲願は成就せず、上皇は隠岐に配流される。承久の乱である。この時、鎌倉幕府の武士団を結束させたのが頼朝の妻、北条政子であった。政子の演説は、涙ながらに〝頼朝公の恩〟を訴えたとされているが、兄弟である執権の義時すら戦いを躊躇したのは、朝廷への反抗、つまり権威に対する畏れともいって良い。政子は時代の流れが見えていたのか、それとも女性の気というべきものか、彼女の行為が鎌倉政権の礎になったと言える。小泉政権を生むのに一役かった田中真紀子の覇気のようなと言ったら比較が適切ではないかもしれない。

承久の乱の後、政子、義時、という実力者は相次いで亡くなるが、執権となった北条泰時という人物は、識見もあり信仰心もあって鎌倉時代にあって徳政を行なった政治家として歴史に位置づけられている。泰時については、あらためて触れることにしたい。今回の鎌倉散策の訪ね先は、北条政子の子実朝である。そして、〝頼朝公の恩〟の先にあるものを考えてみたかったからである。

鶴岡八幡宮から西へ、JR横須賀線の踏み切りを渡ると寿福寺がある。鎌倉五山の一つの寺に数えられているが、創建は最も古い。寺の後方には、源氏山と呼ばれる小高い山があって緑が深い。この寺の開祖は、我が国に臨済宗を広めた栄西である。政子と実朝の墓がある寺としても知られている。

風さわぐ 源氏の森の 蝉時雨

寿福寺の建てられる前は、源頼朝の父親である源義朝の館があった。義朝は平治の乱で平清盛に破れ、鎌倉に敗走する中、愛知の知多半島で命を落とす。湯船に浸かっている時に騙し撃ちにあったと伝えられている。頼朝が鎌倉に幕府を開いた動機の一つに、この地が父親が居を構えていた場所であったことも無関係ではあるまい。それ以上に鎌倉は前面が海、背後を山に囲まれるという外的の侵入を防ぐのにふさわしい地ではある。

門をくぐると参道が続き、両側から木々が日差しを塞ぐほどに繁っている。突き当たりに本堂らしき建物があるが、入場することはできなかった。屋根のあたりに源氏の家紋が見えた。それも、親切な説明者の老人がいなかったら気づかなかった。

道標があるわけではないが、道が自然と墓地に案内してくれる。この場所で、先ほどの源氏の家紋を教えてくれた老人に墓案内をしてもらったのである。鎌倉の墓地の形として「やぐら」というのがあるが、歴史教科書に出てくる「腹切りやぐら」のやぐらである。新田義貞の鎌倉攻めのために最後の執権となった北条高時が一族六〇〇人とともに死んだと言われる場所である。その場所は写真で見ただけで、寿福寺からは、東に若宮往路を越えた山の麓にある。

政子と実朝のやぐらはそれほど大きいものではないが、大人がそのまま充分に入れる高さがあり、広さも二畳くらいはある。二人のやぐらは隣合わせではないが、極めて近い。薄暗く、石塔もあり、湿気もありそうで陰湿な感じがしたが、老人に催促されて実朝のやぐらの中に入って驚いたのは、天井と側面に唐草模様に彫られ彩色を施された跡があることであった。高貴な人物の墓に違いないと確信したが老人の解説は意外な内容であった。

「このやぐらが本当に実朝のものかはわからない。あくまでそう伝えられているだけで、しかも墓ではなく、供養塔といったほうが正しい。それに政子のものは他にもあって確証はないんです」

実朝の近くに母親である政子の供養塔があるのは、後世の人の母子への配慮だったのであろうか。北条政子は、尼将軍とも言われ鎌倉幕府にとって存在は大きい。ただ、政治のためとはいえ、頼家、実朝という我が子の非業の死を見なければならなかった母親としての心情はどのようなものであったであろうか。

実朝は歌人としても知られている。藤原定家や『方丈記』の著者である鴨長明との親交もあった。京の文化に親しみを持ち、妻は公家からもらい、武家の棟梁でありながら、その生き様は平安時代の大宮人のようである。作家太宰治の短編小説に『右大臣実朝』があるが、太宰らしい屈折した、しかも諧謔味も加えた知的な読み物になっている。勿論、小説だから太宰の創作なのだが、『吾妻鏡』や『金塊和歌集』を題材としているので、歴史小説のようにも感じられる。ある語り部の回想による物語に仕立てあげているところなどは、井上靖の『本覚坊遺文』を想起させるが、書かれたのは太宰の『右大臣実朝』が前である。ただ、この手法は、太宰が最初に用いたというわけではない。

太宰の描いた実朝は、まるで彼の分身のように思える。聖徳太子を尊敬する実朝は、政治家としての理想も持ち、英知ある若者ではあるが、蘇我馬子のような第二代執権北条義時という影の権力者の存在があるために道化師のようにふるまっている。仮面をいつもかぶっていて、不思議な微笑みを浮べながら、意味深い、そして風刺するような一言を放つ。酒好きで、いつも宴会などを催し談笑している。太宰と違うのは、女性に対する節度があることであろうか。

文芸評論家である小林秀雄も、実朝を孤独と悲しみを背負った人物として書いている。

実朝が真に生甲斐を感じていたのは、歌を詠むことであったに違いない。正岡子規などは、『歌よみに与える書』の中で、実朝を賞讃している。子規の人物評は辛辣なことで知られているが

「人の上に立つ人にて文芸技芸に達したらん者は、人間としては下等の地にをるが通例なれども、実朝は例外の人」

であると言い、もう十年も生きていればたくさんの名歌を残してくれただろうと嘆いている。子規も短い自分の人生を予感し、実朝に重ね合わせていたのかもしれない。

大海の磯もとどろによする波われてくだけてさけて散るかも

箱根路をわれ越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄るみゆ

などの代表的な実朝の歌は、写生を提唱した子規好みの歌ではある。

子規の友人であった高浜虚子の墓が、実朝の供養塔に近い場所にある。こちらもやぐらの中にある。虚子は俳人であるが長命であった。子孫も親の跡を継ぎ、俳句の普及に努めた。息子の高浜年尾や星野立子も別の区画に埋葬されている。こちらはやぐらの中ではない。

寿福寺には鎌倉を愛した文人の墓があって、『銭形平次』の作者野村胡堂や大仏次郎もこの寺に眠っている。親切な墓案内人の老人は、大仏次郎のファンらしく墓石の前で時間をかけて説明をしてくれた。

「墓石を良く見て御覧なさい。欠けたところがあるでしょう。元は崖下近くにあったけれど、崖が崩れたために、位置を変え、今のこの場所に移されたんです。敷石も前の場所に向って並べられているでしょう。そして横にある墓石の名前を見てください。ここに眠っているのがお父さんです。この人もりっぱな人で英文学者です。大仏次郎の本名は野尻と言います」

お礼に墓に並んでいただいて写真をとったが、名前と住所も聞かず自分のアルバムの記念写真になってしまった。

「一生懸命に働く」というふうに使われる〝一生懸命〟の語源は、「一所懸命」であり、鎌倉時代と強い関わりのある言葉だと何かの本で読んだ記憶がある。農民が耕した土地、それを守る武士等に土地の所有権を保障してくれる政権が鎌倉幕府だというのである。だから人々は、一所で懸命に働くことができたというのである。

朝廷に刃を向けることになった時、北条政子が頼朝を支えてきた御家人に「頼朝公の恩」と言ったのも父祖伝来の領地の保障のことである。我が国は、稲作が開始されたとする弥生時代より米によって国を支えてきた。奈良時代から平安時代にかけて、土地は国から一部の特権階級の所有する荘園に移り、平安後期には、武士が土地管理に力を持つようになった。農民からすれば、支配者が変わっただけのように見えたが、安心して働けるような環境の中で労働意欲も生まれてきたかもしれない。依然として下層階級のままではあるけれども。

平安貴族より武士の方が農民の身近に住み、役割分担は異なっても、ともに一つの土地に生きるという意識で繋がったのだろう。支配者であるが、農民の労働条件を配慮した、武士もいただろうと思う。その結果お互いに豊かに過ごすことができたかも知れない。しかし、いかほどにその土地から富が生み出され、また開拓によって新しい土地が生まれたとしても、その所有権が確保されていなければ意味がない。

荘園領主が寺社や貴族であったりする時、農民にとっては見たことも聞いたこともない存在に感じていたことは容易に想像できる。領主からすれば、農民の労働の汗など想像もしないであろう。こういう人々を〝大宮人〟というのである。農民がいなければ食することができないという最も基本的なことを意識下にして、蹴鞠や歌の雅の世界に興じている。あるいは、政略により地位の保身を図っていたりする。領主が武士になった時、農民に心を配ったかは別にして空間を近くにしたことは大きい。これが、鎌倉時代の表面である。

では裏面は何かと言えば、これも土地の問題とは無関係ではない。禅を世界に広めた鈴木大拙の鋭い考察がある。『日本的霊性』という著書の中に述べられている。少し長いが、本意が伝わると思うのでそのまま抜粋する。

「一人は米を食べる人、いま一人は米を作る人、食べる人は抽象的になり易く、作る人はいつも具体の事実に即して生きる。霊性は具体の事実にその糧を求めるのである。浄白衣では鍬はもてぬ、衣冠束帯では大地に寝起きするに適せぬ。鍬を持たず大地に寝起きせぬ人たちは、どうしても大地を知るものではない。大地を具体的に認得することができぬ。知っていると口でも言い、心でもそう思っているであろうが、それは抽象的で観念しかない。大地をそれが与えてくれる恵みの果実の上でのみ知っている人々は、まだ大地に親しまぬ人々である。大地に親しむとは大地の苦しみを嘗めることである。ただ鍬の上げ下げでは、大地はその秘密を打ち明けてくれぬ。大地は言挙げせぬが、それに働きかける人が、その誠を尽くし、私心を離れて、みずからも大地になることができると、大地はその人を己がふところに抱き上げてくれる。大地はごまかしを嫌う。農夫の敦厚純朴は実に大地の気を受けているからである。古典の解釈にのみに没頭している人は、大地の恵みと米の味わいとを観念的に知っているだけである。絶対愛の霊性的直覚はかくの如き観念性の下地からは芽生えはせぬ」

この文章を読んだときすぐに浮かんだ人物が宮沢賢治である。彼は教育者であり、詩人であり、童話作家であり、きわめて多才な人物であったが、農民になって大地に生きた。趣味道楽で癒しを得るために農業をした人と違うのは、農民が本当に豊かになってほしいと願い、苦しみながらも大地を耕すことの喜びを知っていた。

鈴木大拙は、鎌倉時代に日本的霊性(宗教心)が自覚形成されたと考えている。確かに鎌倉時代になって高名な宗教家が現われている。法然、親鸞、道元、栄西、日蓮等。禅宗に深い洞察を持つ鈴木大拙なら、栄西や道元といった禅宗を日本に広めた流れに視点を置くかと思ったが、意外にも親鸞の布教の中に日本的霊性の自覚を見るのである。それは、親鸞の浄土思想も抜きにはできないが、新潟に流されて以来、二十数年間を東国で暮らし、武士や農民の中で生きた事実を重視したのである。仏教は、農民にも信仰できる宗教になったのである。浄土真宗では、信仰の厚い人を〝妙好人〝と呼ぶ。鈴木大拙は、浄土真宗の盛んな北陸金沢の人であり、哲学者西田幾多郎とは同郷の古くから友人でもある。お互いの思想に影響を与えている。

現代、食の安全はともかく餓えに苦しむ人はほとんどいない。しかし、いかに生くべきかという精神的な支柱を失い人々は苦しんでいるように見える。働くことの原点、食べるための原点である農について関心を向ければ良いと思うのである。また、政治家、経営者、学者は生産活動の現場を知ることである。地位や肩書きでは人は本来生きられないのだから。実朝の歌人としての資質は素晴らしいが、右大臣などという高貴な肩書きは余分であった。

2013年09月20日

『翁草』(拙著)近江湖東と最澄のこと

近江湖東と最澄のこと

行く春を 近江の人と 惜しみけり

俳人、松尾芭蕉の句に誘われて、琵琶湖の東、東海道本線の沿線の土地を訪ねることにした。先年、彦根城を見ているので、通り過ぎ、安土駅で下車。織田信長が築いた、安土城の址を一度は見ておきたいと思ったからである。四月一日であったが、桜は蕾で開花までには至っていない。東京は既に花の見所になっているが、緯度からすれば、それほど変わりはない。西へ行くと、何か南に下っているような錯覚がある。

安土城は、小高い山の上に築かれた。琵琶湖に突き出す半島のようになっていて、建築当時は、眼下に湖面が広がっていた。四〇〇年以上時を経て、周辺は干拓され、湖は後退してしまっている。昭和になって大規模な干拓が行われたのだが、関西の水瓶とされる琵琶湖の人工的縮小は、害あって益なしと言えるかもしれない。

安土城は、小高い山の上に築かれた。琵琶湖に突き出す半島のようになっていて、建築当時は、眼下に湖面が広がっていた。四〇〇年以上時を経て、周辺は干拓され、湖は後退してしまっている。昭和になって大規模な干拓が行われたのだが、関西の水瓶とされる琵琶湖の人工的縮小は、害あって益なしと言えるかもしれない。

安土城は焼失してないが、安土駅に近い城郭記念館や、県立安土城考古博物館に隣接した「信長の館」で模型と原寸大に復原された上層階(五階・六階)部分を見ることができる。天上画や狩野永徳の壁画などが描かれ、柱は朱塗り、軒などに金箔が貼られている。居城の一部というよりは、仏像を安置するようなお御堂のようにも見える。建物全てが芸術作品であり、それも権威の象徴のように威高しい。天下人としてここに坐るのが信長であることを考えると、人としては傲慢に思える。

古い体制を打破しようと、比叡山を焼き討ちしたり、本願寺信徒と戦った仏教嫌いの信長を象徴する痕跡を安土城の天主閣跡に登る石段に見ることができる。石段の一部に仏を刻んだ石仏を使用しているのである。仏教徒が信仰の対象とした石仏を足で踏みつけてもかまわないとした信長の思想が現われている。石段はかなりの急勾配であり、登り始めると左右に伝羽柴秀吉邸宅跡、伝前田利家邸宅跡があり、さらに登ったところには、息子達の館跡が残っている。天主閣跡の下にはかなり広い敷地があり、この場所は天皇を迎える御所のような広い屋敷があったというのである。

信長以降、天主閣は天守閣であり、天の主(あるじ)と天を守るとでは響きが違う。自分自身を神としたかは別に、何か強烈な自我を感じる。ただ、天主は、キリスト教の神の意味もあり、信長はザビエルの布教以後、日本に播かれたキリスト教への理解者であった。信者になったわけではないが、教理に肌が合った。

フロイス神父やロレンソの布教活動を庇護し、京都に教会にあたる南蛮寺の建築を許し、安土城下にセミナリヨの造らせている。セミナリヨ跡には行けなかったが、安土城に次ぐ大きな建物であったらしい。長崎で受難し、二六聖人の一人となったパウロ三木もこのセミナリヨで学んだのである。このセミナリヨへ予告なしに信長が訪問したことがあるらしい。目的は、建物が清潔に使われているかを確かめることにあった。〝うつけ〟と言われる時代の荒ぶれた姿と対照的に、綺麗好きの人だったことに新鮮な印象を持った。

このセミナリヨの建設を信長に懇願したのは、オルガンチノ神父であった。彼は、キリシタン大名であった、高山右近の協力もあって、武士階級の子弟を生徒とすることができた。高山右近は、信長配下の武将であり、信長のキリスト教への理解がなければ実現できなかったであろう。また、伊東マンショや中浦ジュリアンなどの天正少年使節を道案内したヴァリニャーの神父には安土城や安土城下の描かれた屏風を贈っている。今日当時の様子を残す貴重な資料になっている。

安土城が本能寺の変の後、焼失してしまったことを考えれば、この贈呈がなければ城と同じ運命になっていた。城や、城下が燃えたのは、明智光秀軍の行為ではない。信長の次男である信雄が放火させたのだという。父親のような天下取りの気概は持ち合わせていなかった。天下は、信長の子供達には行かず秀吉に移るのである。

尾張から勢力を拡大した信長が安土という琵琶湖湖畔に城を構えたのは、有名な楽市楽座と関係がある。農民が納める米よりも商業がもたらす富に目をつけた人物であり、農民を兼ねた武士ではなく、職業軍人としての武士を雇用した人物である。そのためにはお金が必要であり、その資金があればいつの時期でも軍事行動が起こせるのである。

近江湖東には、近江商人で知られる街が点在している。そのうちのひとつ、安土駅から京都方面に向って一駅行ったところが近江八幡市である。秀吉の甥で後に関白になったが、秀頼の誕生で非業の死を遂げた秀次が整備した城下町である。城が廃止されてからも商人の町として栄え今日に至っている。今回、近江を訪ねたのは、信長のことよりも、近江商人に関心があったからである。童門冬二の『近江商人魂』の影響が強い。

この小説の主人公は、信長を岳父に持った蒲生氏郷と西野仁右衛門であるが、蒲生氏郷の出身地が日野であり、日野商人と呼ばれる近江商人は、蒲生氏郷とともに松坂、会津と移り政商としての商売を展開するのである。蒲生氏郷は天下を取れるほどの器量があったが、長寿でなかったことと、大藩であったが、秀吉に警戒されて都から遠い会津の地に領地を与えられ、しかも伊達政宗の覇権の防ぎ手としての役割もまかされ、天下人にはなれなかった。彼の死後は、城下の日野商人の商いの勢いも衰えてしまう。

一方、西野仁右衛門は架空の人物であるが、近江八幡の人として描かれている。その商法は、天秤棒に商品を担いでの行商である。商品は、蚊帳と畳表であった。遠方の地まで出かけ信用を得て品物を売り、帰路はその地の物産を仕入れ、郷里で売る。儲けが二倍ということではないが、無駄がない。これをノコギリ商いとか、持下り商いと呼び、近江商人の原点になっている。最初はまめに足で稼いだのである。西野も子供が成長するにしたがい、近江商人の魂と経験を教え遠地に支店を持ち拠点を増やし、丁稚と言われる職員を雇用して商売を拡大するが、無理な拡大路線はとらなかった。

近江商人の家訓として知られている言葉で「三方よし」というのがある。三方とは、売り手はもちろん、買い手に加えて「世間がよし」でなければならないというのである。遠方の地で商売するのであるから、信用が第一になるし、良いものを安く仕入れて、相手が欲しがっていれば、相場が近い将来高くなることを知っていても、売り惜しみをしなかった。売り手が少し損をした気持になる程度の商いが良い商売だというのである。このほうが、商売は長続きするという代々の経験からの家訓になっているのである。「世間がよし」を近江商人が実践したひとつに、地元に災害があった時の多額の寄付がある。飢饉の時の打ち壊しによる被害を受けた商人も江戸期には多かったが、普段の商売と、地元への儲けの還元が近江商人を敵視することにはならなかった。

近江地方は蓮如などによって、浄土真宗などが広まり、信仰に厚い人びとが多いことも近江商人の出現と無関係ではないようである。「金持ちの電灯は暗い」と言う言葉があるが、質素倹約も近江商人の特徴である。「お蔭様」という気持ちも近江の人には強く意識されている。最近、ライブドアの事件があったが、あまりにも対照的である。経済発展は確かに必要であるが、儲け方の哲学がなければいけない。急激な経済成長の裏に無理があったりすれば、衰退も早いということになる。

近江商人の町の一つである、五個荘の金堂地区の外村家、戦前海外に百貨店王として事業展開した中江家の商人屋敷を含めた町並みが保存地区になっていることが示しているように、商売の永続が近江商人の特徴である。湖東町の豪商小林吟右衛門の興した「丁 吟」に奉公し財を成した貧農の子薩摩治兵衛の三代目薩摩治郎八のように、フランスでパトロンとして生き、事業は倒産し無一文になって帰国した人物は例外である。日本の留学生の住まいとして提供されたパリ日本館も目薩摩治郎八が私財を投じたものである。日仏の文化交流に貢献し、惜しみもなく財を使い果たした社会貢献も国際的な「世間よし」ではあるが、閉店となった、薩摩商店の従業員には芸術家店主をリーダーに持ち、職場を失ったことに同情を禁じ得ない。

奈良にある岡潔先生の墓参の往路と帰路の寄り道のような、近江商人紀行となり、充分な見聞はできなかった。近江八幡の近江兄弟社で知られるヴォーリズ記念館も見たかったし、柳や菜の花で美しい水郷めぐりの時間もとれなかった。帰路の五個荘には、能登川駅から、バスで行ったのだが、停車駅も聞かず日吉五個荘という地名が目に入り、商人屋敷のある場所と勘違いし、重い荷物を肩にかけて二キロ以上も歩く羽目になってしまった。中仙道や朝鮮街道、北国街道を天秤棒を担いで行商した、西野仁右衛門のことを考えれば、足元にも及ばない。

最澄のことは、「近江湖東」風景画のキャンバスのようなつもりで書いている。近江の旅から帰り、二週間後の日曜日に、友人と東京国立博物館に「最澄と天台国宝」展を見に行った。最澄が、比叡山の延暦寺に天台宗を開宗してから、一二〇〇年になる。仏像、書画、書跡が延暦寺をはじめ、全国から収集され、展示されている。最澄自身の筆跡も見ることができる。国宝、重要文化財多数。

我が家の菩提寺は、光明寺と言って、天台宗の寺である。清和源氏の流れを汲む里見氏の埋葬された寺で、その末裔に千利休が出ている。伝教大師の像もあり、開基は古い。たまたま、同行した友人の家の菩提寺も天台宗であった。

最澄は、奈良時代から平安時代の始めに生きた人である。生誕地は、現在の滋賀県大津市で「近江の人」ではある。先祖は中国大陸から渡ってきた帰化人の末裔だと言われている。同時代の宗教家で空海がいるが、最澄よりは七歳若い。空海が天才なら、最澄は秀才と呼ぶにふさわしい。一九歳で奈良の東大寺で僧侶の資格を得る。今日では、国家公務員になったと同じだが、僧侶の数は少なく、政治からも重んじられていたので、超エリートとも言える。

しかし、何を思ったか比叡の山に籠ってしまう。腐敗した奈良の仏教に幻滅したのである。孝謙天皇は、女帝であるが、道鏡という僧侶を寵愛し、皇位を譲るというところまで行ったことがあった。これは、和気清麻呂という人物が阻み、道鏡の野心は遂げられなかったのである。最澄は「他人を楽にさせてあげたい」という利他の願いを持つのである。比叡山での修行は十二年間にわたった。

都を平安京に移したのは桓武天皇である。道鏡のような僧たちが政治に深く関与し、その弊害を除くための遷都でもあったが、最澄の考える仏教に深く関心を寄せるのである。後世に伝教大師として名を残す事になったのは、桓武天皇の庇護があったからである。三十八歳の時に、遣唐使船に乗って留学できたのも桓武天皇の後ろ盾があったからである。

最澄は、短期留学生の身分で海を渡った。そして持ち帰ったのが天台宗の教えであった。当時の中国は、唐の時代であったが、天台宗は古臭くなっていて、空海が持ち帰った密教が先端の仏教であった。しかし、最澄は、比叡山での十二年間の思索の中で、天台の思想の中心にある法華経に惹かれていた。聖徳太子も法華経に関心があった。法華経は釈迦が最後に説いたものとされる。平等思想というか、誰にも仏性があり、繰り返し繰り返し善行を重ねれば成仏できるという教えである。大乗仏教であり、小乗仏教よりも戒律に縛られない。

しかしながら、僧の資格を得るためには受戒しなければならない。鑑真が日本に来たのは受戒できる寺と僧を養成することであった。最澄が比叡山に建てた延暦寺が僧の資格を与える寺になることが晩年の悲願であったが、生存中に実現されなかったのである。しかし、最澄には、慈覚大師で知られる円仁などの優秀な弟子が教えを引き継ぎ、比叡山は、南都北嶺といわれるように一大宗教道場となっていくのである。そして、浄土宗の法然、浄土真宗の親鸞、臨済宗の栄西、曹洞宗の道元、日蓮宗の日蓮など鎌倉時代に宗派を興した高僧を輩出するのである。

「一隅を照らす人は国の宝である」という最澄の有名な言葉があるが、それは『山家学生式』の中に書かれているのだが、最澄はまた、「よく言いて行うことあたわざるは国の師なり。よく行ないて言うことあたわざるは国の用なり。よく行ないよく言うは国の宝なり」とも加えている。最澄の人物評価がよく出ている。口の上手い人は、行いが伴なわないことがあるが、学者さんになれば良い。口下手ではあるが黙々と仕事のできる人は実務家であるから国の役に立つ。国の宝になるのは有言実行の人であるというのである。

最澄とは、どんな人かと言えば、名前のとおり「最も澄んでいる人」ということになるのだろう。比叡山を焼き討ちした信長でさえ、天台宗の開祖、最澄を敵(かたき)とは考えなかったと思いたい。

行く春を 近江の人と 惜しみけり

俳人、松尾芭蕉の句に誘われて、琵琶湖の東、東海道本線の沿線の土地を訪ねることにした。先年、彦根城を見ているので、通り過ぎ、安土駅で下車。織田信長が築いた、安土城の址を一度は見ておきたいと思ったからである。四月一日であったが、桜は蕾で開花までには至っていない。東京は既に花の見所になっているが、緯度からすれば、それほど変わりはない。西へ行くと、何か南に下っているような錯覚がある。

安土城は、小高い山の上に築かれた。琵琶湖に突き出す半島のようになっていて、建築当時は、眼下に湖面が広がっていた。四〇〇年以上時を経て、周辺は干拓され、湖は後退してしまっている。昭和になって大規模な干拓が行われたのだが、関西の水瓶とされる琵琶湖の人工的縮小は、害あって益なしと言えるかもしれない。

安土城は、小高い山の上に築かれた。琵琶湖に突き出す半島のようになっていて、建築当時は、眼下に湖面が広がっていた。四〇〇年以上時を経て、周辺は干拓され、湖は後退してしまっている。昭和になって大規模な干拓が行われたのだが、関西の水瓶とされる琵琶湖の人工的縮小は、害あって益なしと言えるかもしれない。安土城は焼失してないが、安土駅に近い城郭記念館や、県立安土城考古博物館に隣接した「信長の館」で模型と原寸大に復原された上層階(五階・六階)部分を見ることができる。天上画や狩野永徳の壁画などが描かれ、柱は朱塗り、軒などに金箔が貼られている。居城の一部というよりは、仏像を安置するようなお御堂のようにも見える。建物全てが芸術作品であり、それも権威の象徴のように威高しい。天下人としてここに坐るのが信長であることを考えると、人としては傲慢に思える。

古い体制を打破しようと、比叡山を焼き討ちしたり、本願寺信徒と戦った仏教嫌いの信長を象徴する痕跡を安土城の天主閣跡に登る石段に見ることができる。石段の一部に仏を刻んだ石仏を使用しているのである。仏教徒が信仰の対象とした石仏を足で踏みつけてもかまわないとした信長の思想が現われている。石段はかなりの急勾配であり、登り始めると左右に伝羽柴秀吉邸宅跡、伝前田利家邸宅跡があり、さらに登ったところには、息子達の館跡が残っている。天主閣跡の下にはかなり広い敷地があり、この場所は天皇を迎える御所のような広い屋敷があったというのである。

信長以降、天主閣は天守閣であり、天の主(あるじ)と天を守るとでは響きが違う。自分自身を神としたかは別に、何か強烈な自我を感じる。ただ、天主は、キリスト教の神の意味もあり、信長はザビエルの布教以後、日本に播かれたキリスト教への理解者であった。信者になったわけではないが、教理に肌が合った。

フロイス神父やロレンソの布教活動を庇護し、京都に教会にあたる南蛮寺の建築を許し、安土城下にセミナリヨの造らせている。セミナリヨ跡には行けなかったが、安土城に次ぐ大きな建物であったらしい。長崎で受難し、二六聖人の一人となったパウロ三木もこのセミナリヨで学んだのである。このセミナリヨへ予告なしに信長が訪問したことがあるらしい。目的は、建物が清潔に使われているかを確かめることにあった。〝うつけ〟と言われる時代の荒ぶれた姿と対照的に、綺麗好きの人だったことに新鮮な印象を持った。

このセミナリヨの建設を信長に懇願したのは、オルガンチノ神父であった。彼は、キリシタン大名であった、高山右近の協力もあって、武士階級の子弟を生徒とすることができた。高山右近は、信長配下の武将であり、信長のキリスト教への理解がなければ実現できなかったであろう。また、伊東マンショや中浦ジュリアンなどの天正少年使節を道案内したヴァリニャーの神父には安土城や安土城下の描かれた屏風を贈っている。今日当時の様子を残す貴重な資料になっている。

安土城が本能寺の変の後、焼失してしまったことを考えれば、この贈呈がなければ城と同じ運命になっていた。城や、城下が燃えたのは、明智光秀軍の行為ではない。信長の次男である信雄が放火させたのだという。父親のような天下取りの気概は持ち合わせていなかった。天下は、信長の子供達には行かず秀吉に移るのである。

尾張から勢力を拡大した信長が安土という琵琶湖湖畔に城を構えたのは、有名な楽市楽座と関係がある。農民が納める米よりも商業がもたらす富に目をつけた人物であり、農民を兼ねた武士ではなく、職業軍人としての武士を雇用した人物である。そのためにはお金が必要であり、その資金があればいつの時期でも軍事行動が起こせるのである。

近江湖東には、近江商人で知られる街が点在している。そのうちのひとつ、安土駅から京都方面に向って一駅行ったところが近江八幡市である。秀吉の甥で後に関白になったが、秀頼の誕生で非業の死を遂げた秀次が整備した城下町である。城が廃止されてからも商人の町として栄え今日に至っている。今回、近江を訪ねたのは、信長のことよりも、近江商人に関心があったからである。童門冬二の『近江商人魂』の影響が強い。

この小説の主人公は、信長を岳父に持った蒲生氏郷と西野仁右衛門であるが、蒲生氏郷の出身地が日野であり、日野商人と呼ばれる近江商人は、蒲生氏郷とともに松坂、会津と移り政商としての商売を展開するのである。蒲生氏郷は天下を取れるほどの器量があったが、長寿でなかったことと、大藩であったが、秀吉に警戒されて都から遠い会津の地に領地を与えられ、しかも伊達政宗の覇権の防ぎ手としての役割もまかされ、天下人にはなれなかった。彼の死後は、城下の日野商人の商いの勢いも衰えてしまう。

一方、西野仁右衛門は架空の人物であるが、近江八幡の人として描かれている。その商法は、天秤棒に商品を担いでの行商である。商品は、蚊帳と畳表であった。遠方の地まで出かけ信用を得て品物を売り、帰路はその地の物産を仕入れ、郷里で売る。儲けが二倍ということではないが、無駄がない。これをノコギリ商いとか、持下り商いと呼び、近江商人の原点になっている。最初はまめに足で稼いだのである。西野も子供が成長するにしたがい、近江商人の魂と経験を教え遠地に支店を持ち拠点を増やし、丁稚と言われる職員を雇用して商売を拡大するが、無理な拡大路線はとらなかった。

近江商人の家訓として知られている言葉で「三方よし」というのがある。三方とは、売り手はもちろん、買い手に加えて「世間がよし」でなければならないというのである。遠方の地で商売するのであるから、信用が第一になるし、良いものを安く仕入れて、相手が欲しがっていれば、相場が近い将来高くなることを知っていても、売り惜しみをしなかった。売り手が少し損をした気持になる程度の商いが良い商売だというのである。このほうが、商売は長続きするという代々の経験からの家訓になっているのである。「世間がよし」を近江商人が実践したひとつに、地元に災害があった時の多額の寄付がある。飢饉の時の打ち壊しによる被害を受けた商人も江戸期には多かったが、普段の商売と、地元への儲けの還元が近江商人を敵視することにはならなかった。

近江地方は蓮如などによって、浄土真宗などが広まり、信仰に厚い人びとが多いことも近江商人の出現と無関係ではないようである。「金持ちの電灯は暗い」と言う言葉があるが、質素倹約も近江商人の特徴である。「お蔭様」という気持ちも近江の人には強く意識されている。最近、ライブドアの事件があったが、あまりにも対照的である。経済発展は確かに必要であるが、儲け方の哲学がなければいけない。急激な経済成長の裏に無理があったりすれば、衰退も早いということになる。

近江商人の町の一つである、五個荘の金堂地区の外村家、戦前海外に百貨店王として事業展開した中江家の商人屋敷を含めた町並みが保存地区になっていることが示しているように、商売の永続が近江商人の特徴である。湖東町の豪商小林吟右衛門の興した「丁 吟」に奉公し財を成した貧農の子薩摩治兵衛の三代目薩摩治郎八のように、フランスでパトロンとして生き、事業は倒産し無一文になって帰国した人物は例外である。日本の留学生の住まいとして提供されたパリ日本館も目薩摩治郎八が私財を投じたものである。日仏の文化交流に貢献し、惜しみもなく財を使い果たした社会貢献も国際的な「世間よし」ではあるが、閉店となった、薩摩商店の従業員には芸術家店主をリーダーに持ち、職場を失ったことに同情を禁じ得ない。

奈良にある岡潔先生の墓参の往路と帰路の寄り道のような、近江商人紀行となり、充分な見聞はできなかった。近江八幡の近江兄弟社で知られるヴォーリズ記念館も見たかったし、柳や菜の花で美しい水郷めぐりの時間もとれなかった。帰路の五個荘には、能登川駅から、バスで行ったのだが、停車駅も聞かず日吉五個荘という地名が目に入り、商人屋敷のある場所と勘違いし、重い荷物を肩にかけて二キロ以上も歩く羽目になってしまった。中仙道や朝鮮街道、北国街道を天秤棒を担いで行商した、西野仁右衛門のことを考えれば、足元にも及ばない。

最澄のことは、「近江湖東」風景画のキャンバスのようなつもりで書いている。近江の旅から帰り、二週間後の日曜日に、友人と東京国立博物館に「最澄と天台国宝」展を見に行った。最澄が、比叡山の延暦寺に天台宗を開宗してから、一二〇〇年になる。仏像、書画、書跡が延暦寺をはじめ、全国から収集され、展示されている。最澄自身の筆跡も見ることができる。国宝、重要文化財多数。

我が家の菩提寺は、光明寺と言って、天台宗の寺である。清和源氏の流れを汲む里見氏の埋葬された寺で、その末裔に千利休が出ている。伝教大師の像もあり、開基は古い。たまたま、同行した友人の家の菩提寺も天台宗であった。

最澄は、奈良時代から平安時代の始めに生きた人である。生誕地は、現在の滋賀県大津市で「近江の人」ではある。先祖は中国大陸から渡ってきた帰化人の末裔だと言われている。同時代の宗教家で空海がいるが、最澄よりは七歳若い。空海が天才なら、最澄は秀才と呼ぶにふさわしい。一九歳で奈良の東大寺で僧侶の資格を得る。今日では、国家公務員になったと同じだが、僧侶の数は少なく、政治からも重んじられていたので、超エリートとも言える。

しかし、何を思ったか比叡の山に籠ってしまう。腐敗した奈良の仏教に幻滅したのである。孝謙天皇は、女帝であるが、道鏡という僧侶を寵愛し、皇位を譲るというところまで行ったことがあった。これは、和気清麻呂という人物が阻み、道鏡の野心は遂げられなかったのである。最澄は「他人を楽にさせてあげたい」という利他の願いを持つのである。比叡山での修行は十二年間にわたった。

都を平安京に移したのは桓武天皇である。道鏡のような僧たちが政治に深く関与し、その弊害を除くための遷都でもあったが、最澄の考える仏教に深く関心を寄せるのである。後世に伝教大師として名を残す事になったのは、桓武天皇の庇護があったからである。三十八歳の時に、遣唐使船に乗って留学できたのも桓武天皇の後ろ盾があったからである。

最澄は、短期留学生の身分で海を渡った。そして持ち帰ったのが天台宗の教えであった。当時の中国は、唐の時代であったが、天台宗は古臭くなっていて、空海が持ち帰った密教が先端の仏教であった。しかし、最澄は、比叡山での十二年間の思索の中で、天台の思想の中心にある法華経に惹かれていた。聖徳太子も法華経に関心があった。法華経は釈迦が最後に説いたものとされる。平等思想というか、誰にも仏性があり、繰り返し繰り返し善行を重ねれば成仏できるという教えである。大乗仏教であり、小乗仏教よりも戒律に縛られない。

しかしながら、僧の資格を得るためには受戒しなければならない。鑑真が日本に来たのは受戒できる寺と僧を養成することであった。最澄が比叡山に建てた延暦寺が僧の資格を与える寺になることが晩年の悲願であったが、生存中に実現されなかったのである。しかし、最澄には、慈覚大師で知られる円仁などの優秀な弟子が教えを引き継ぎ、比叡山は、南都北嶺といわれるように一大宗教道場となっていくのである。そして、浄土宗の法然、浄土真宗の親鸞、臨済宗の栄西、曹洞宗の道元、日蓮宗の日蓮など鎌倉時代に宗派を興した高僧を輩出するのである。

「一隅を照らす人は国の宝である」という最澄の有名な言葉があるが、それは『山家学生式』の中に書かれているのだが、最澄はまた、「よく言いて行うことあたわざるは国の師なり。よく行ないて言うことあたわざるは国の用なり。よく行ないよく言うは国の宝なり」とも加えている。最澄の人物評価がよく出ている。口の上手い人は、行いが伴なわないことがあるが、学者さんになれば良い。口下手ではあるが黙々と仕事のできる人は実務家であるから国の役に立つ。国の宝になるのは有言実行の人であるというのである。

最澄とは、どんな人かと言えば、名前のとおり「最も澄んでいる人」ということになるのだろう。比叡山を焼き討ちした信長でさえ、天台宗の開祖、最澄を敵(かたき)とは考えなかったと思いたい。

2013年09月19日

『翁草』(拙著)百年後の五浦

百年後の五浦

五浦は、いづらと読むのであるが、福島県との県境に近い太平洋に面する海岸地帯である。現在、茨城県北茨城市になっている。明治三十九年頃、五浦に美術研究の拠点を置き、世界に日本の美術、さらには文化、東洋思想の深さを発信した人物がいる。岡倉天心(一八六二―一九一三)である。明治期に、日本人が英語によって日本あるいは、東洋の文化、思想を書物にしたものでは、内村鑑三の『代表的日本人』、新渡戸稲造の『武士道』が有名だが、岡倉天心の『茶の本』もひけをとるものではない。さらに彼には、『東洋の理想』や『日本の目覚め』などの英文の名著がある。

平成十八年は、岡倉天心が、横山大観、下村観山、菱田春草、木村武山ら、愛弟子とも言える人物達とこの地に居を構え、創作活動を開始した時から数えて、百年になる。表題は、その意味である。今日の五浦海岸には、横山大観邸のあった場所に、大きな観光ホテルが建ち、景観はかなり変わっているが、天心が思索し読書するために建てられた六角堂や、天心の住まいは保存されていて往時を偲ぶことができる。管理は、茨城大学にまかされ、「茨城大学五浦美術文化研究所」となっている。

訪ねた日は、七月の雨が降っていた。海岸に下りていく道脇の苔がりっぱであった。途中、ウォーナー(一八八一―一九五六)の像があった。像は、堂の中にあり、雨を凌いでいる。手前に一本、山百合が見事に咲いて、その香りを周囲に漂わせていた。我々日本人は、彼に感謝しなければならない。史実は確かではないが、彼が太平洋戦争中に米政府に提出した日本の重要文化財のリストが、奈良、京都を空襲から救ったとされているからである。ウォーナーはハーヴァード大学卒業後来日して、五浦で岡倉天心に師事した人物である。

さほど大きな建物ではないが、天心記念館がある。入ってすぐ目に付くのが、「岡倉天心先生像」で作者は平櫛田中(一八七二―一九七九)である。ブロンズに金箔が貼られている。顔は確かに岡倉天心であるが、仏像のイメージがある。平櫛は、岡倉天心を終生師と仰ぎ、この像の前で礼拝することを欠かさなかったという。本体は、東京美術学校にあり、上半身だけの像として昭和六年に寄贈されたものである。館内には、彼の作品として「五浦釣人」も置かれている。晩年の岡倉天心は、自ら龍王丸という小船を設計し作って釣りを楽しんだ。〝晴釣雨読〟の生活であり、浦島太郎を連想させるような独得の衣装に身を包んだ天心が右手に釣り竿を持ち、左手に魚を掬い上げる小網を下げている。釣り竿と網は彫刻ではない。一九六二年の作とあるので、作者九十歳の時のものである。平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)は、一〇七歳まで現役で活躍した長寿の芸術家である。本名は、田中で、名字を雅号にした。

岡倉天心は、比較的多くの写真を残している。彫刻家、平櫛田中が天心の像を創作するのにも参考にできたはずである。写真から受ける印象は、厳めしさがある。微笑んだり、にこやかな顔をしたものがない。さらに、洋服姿のものがない。何とも奇怪な人物に見える。二十七歳で東京美術学校の校長に就任したときの服装と乗馬姿は、説明がなければまさに異様というしかない。天心記念館のパンフレットには、奈良時代の官僚の服装を参考にして天心が創案したものだと書かれている。

岡倉天心とはいったいどのような人物なのであろうか。その人生を足早に辿ってみることにする。天心の本名は覚三(幼名は覚蔵または角蔵)で、横浜に生れた。父親は福井藩士であったが、藩命により生糸貿易を営んでいた。そのためか、天心は七歳頃から英語を学んでいる。この頃、母親とは死別している。学問に目覚めたのは早かったが、母親からの愛情を受ける時間は短かった。十三歳の時に東京開成学校(のちの東京帝国大学)に入学し、十八歳で卒業し、文部省の官僚となった。十七歳のときに妻を娶っている。学生結婚である。

東京帝国大学の外国人教師フェノロサとの運命的出会いは、天心にとって一生の方向を決めたと言ってよい。文部省入省後、奈良、京都の古社寺を調査し、とりわけ法隆寺の夢殿に秘仏とされた救世観音像の発見は今日よく知られるところである。この調査により、維新後の廃仏毀釈の中で失われそうになった文化財を保護することになったのである。帝国博物館の建設にもつながり、美術学校の創立にもつながり天心がその中で若くして枢要な立場を担うことになったきっかけになったのである。

三十五歳の時、美術学校の校長職を辞任する。直接の引き金になったのは、天心の上司であった九鬼隆一の更迭であった。彼は後に哲学者になって『いきの構造』を著わした九鬼周造の父親である。天心は、帝国博物館の理事も辞め、翌年には日本美術院を創立し野に下った。

そして、活動の場を茨城県の五浦に移し、日本画の復興、向上を横山大観ら才能豊な画家とともに計ったのである。横山大観の作品の中に「屈原」があるが、屈原の風貌は師の岡倉天心に似ている。楚の国の重臣であった屈原は、同僚の讒言によって追放され、後に楚の国が敵の手におちたのを聞いて悲憤のあまり泪羅(べきら)の河に身を投げたと伝えられている。文部行政の中枢から去った岡倉天心と屈原が、横山大観の目には重なって見えたのである。

世界の美術作品、とりわけ東洋の美術への見識の深さが評価され、しかも、英語がよくできる天心はボストン美術館の中国・日本美術部を任され、四十八歳の時には部長になっている。四〇代からは、日本とアメリカを半年づつ過ごすような生活を送り、大正二年、五十一歳で亡くなっている。

岡倉天心は、海外に美術品や、文化、思想、宗教の史蹟を調査する長期にわたる旅を三回している。最初は、明治十九年二十四歳の時で旅先は、ヨーロッパである。同行したのがフェノロサである。二回目は、三十一歳の時中国大陸に渡っている。インフラの整備されていない時代、しかも日清戦争開戦の前の年である。体調を崩しながらの苦難の旅だったらしい。最後が、インドへの仏跡巡りである。この三回の海外見聞の中で、西洋と東洋を比較しつつ、東洋文化の素晴らしさを確信するに至り、その文化を蓄積発展させた日本文化の見直しを行なったのが『東洋の理想』であり『茶の本』だったのである。

彼の人生を鳥瞰してみると、実によく学び実践し、個性的に生きているのを感じる。時に煽動者のようであり、奇抜な企画をするプロデューサーであり、官僚には所詮おさまらなかった体質の人のように思える。「アジアは、一つである」という『東洋の理想』の冒頭の言葉が一人歩きをし、太平洋戦争中には、軍国主義者や、国粋主義者に利用されたことがあったが、天心の心の故郷がインドにあったと指摘する人がいる。東洋の思想に惹かれた天心は、儒教よりは、老荘思想に、さらに増して仏教の思想に引きつけられた。その中でアドヴァイタ「不二一元」という言葉に魅せられている。

「存在するものはすべて、外見は多様であるけれども、本当のところは一つである」

フェノロサが最初の運命的な出会いの人物であるとすれば、インドで出会ったヴィヴェカーナンダという人物は天心の思想の核心に住み続けることになった。天心に先立ち三十九歳で亡くなった宗教家である。

「世界最大の偉人は人に知られず過ぎ去って行った。われわれがよく知っている仏陀やキリストなどは、かの世間が何も知らない最大の偉人にくらべたなら、二流に過ぎない。(中略)最高の人間は物静かで、黙っており、人に知られない。彼らは思想の力を本当に知っている人間である」

天心は語れる人間であり、思想も活字に表せるし、官僚となって現世の力で行動を形に残すことができる人だった。しかし、彼の母は、何ができたというのであろう。インドの多くの人々は貧しさや階級性の中に苦しみながら黙って生きてきた。けれども、釈迦のような慈悲の心を持つ人々が数多く生れる国である。自分の心の故郷は、母であり、インドであると。晩年の天心の心はインドに飛翔している。日本の高僧の多くが中国で仏教を学んだが、直接インドに行って学ぼうとした人はいなかった。実現はしなかったが、本気でインド行きを思い立った僧が鎌倉初期にいた。明恵上人である。生い立ちが岡倉天心に似ているところもある。京都の栂尾にある高山寺は、上人のゆかりの寺である。近い将来の京都に出かけた折には訪ねてみよう。天心ならず、仏様のお導きということにしておきたい。

五浦の近くに勿来の関跡がある。歌心のある人は、一度は訪ねたい場所である。立派な松の木があって、石段の山道の傍らに多くの歌碑が並んでいる。それは、それで風情があるのだが、源義家の騎馬像は、よろしくない。

吹く風をなこその関と思へども

みちもせに散る山桜かな

があまりにも有名なために観光に一役かって欲しいということなのであろうが。源義家(一〇三九―一一〇六)は、八幡太郎義家として知られ、鎌倉幕府を開いた源頼朝や、足利幕府を開いた足利尊氏の始祖として歴史に名が残っている。勿来の関以北に勢力を持つ安部氏や清原氏と戦った武士であるが、この歌は、後三年の役の時に詠われたと伝えられている。

勿来とは「来るなかれ」という意味である。人の心を分かつ歌枕として歌に詠まれている。奈良朝以来、坂上田村麻呂を征夷大将軍として東北支配を大和政府は進めてきた。平安時代の東北地方の歴史は、あまり陽があたっていないような気がする。当時、東北は蝦夷地であったとも言われている。蝦夷という言葉も民族的な差別用語に聞こえてくる。「来るなかれ」というのは、先住民族だった人々の願いであったに違いない。岡倉天心の『東洋の理想』の中に

「旭日の帝国を建設せんがために先住のアイヌ人を蝦夷や千島に駆逐した大和民族」という表現がある。これでは、国粋主義者と言われかねない。ただ彼を弁護するとすれば、明治という時代の気分と、史実を語ったまでということである。

五浦は、いづらと読むのであるが、福島県との県境に近い太平洋に面する海岸地帯である。現在、茨城県北茨城市になっている。明治三十九年頃、五浦に美術研究の拠点を置き、世界に日本の美術、さらには文化、東洋思想の深さを発信した人物がいる。岡倉天心(一八六二―一九一三)である。明治期に、日本人が英語によって日本あるいは、東洋の文化、思想を書物にしたものでは、内村鑑三の『代表的日本人』、新渡戸稲造の『武士道』が有名だが、岡倉天心の『茶の本』もひけをとるものではない。さらに彼には、『東洋の理想』や『日本の目覚め』などの英文の名著がある。

平成十八年は、岡倉天心が、横山大観、下村観山、菱田春草、木村武山ら、愛弟子とも言える人物達とこの地に居を構え、創作活動を開始した時から数えて、百年になる。表題は、その意味である。今日の五浦海岸には、横山大観邸のあった場所に、大きな観光ホテルが建ち、景観はかなり変わっているが、天心が思索し読書するために建てられた六角堂や、天心の住まいは保存されていて往時を偲ぶことができる。管理は、茨城大学にまかされ、「茨城大学五浦美術文化研究所」となっている。

訪ねた日は、七月の雨が降っていた。海岸に下りていく道脇の苔がりっぱであった。途中、ウォーナー(一八八一―一九五六)の像があった。像は、堂の中にあり、雨を凌いでいる。手前に一本、山百合が見事に咲いて、その香りを周囲に漂わせていた。我々日本人は、彼に感謝しなければならない。史実は確かではないが、彼が太平洋戦争中に米政府に提出した日本の重要文化財のリストが、奈良、京都を空襲から救ったとされているからである。ウォーナーはハーヴァード大学卒業後来日して、五浦で岡倉天心に師事した人物である。

さほど大きな建物ではないが、天心記念館がある。入ってすぐ目に付くのが、「岡倉天心先生像」で作者は平櫛田中(一八七二―一九七九)である。ブロンズに金箔が貼られている。顔は確かに岡倉天心であるが、仏像のイメージがある。平櫛は、岡倉天心を終生師と仰ぎ、この像の前で礼拝することを欠かさなかったという。本体は、東京美術学校にあり、上半身だけの像として昭和六年に寄贈されたものである。館内には、彼の作品として「五浦釣人」も置かれている。晩年の岡倉天心は、自ら龍王丸という小船を設計し作って釣りを楽しんだ。〝晴釣雨読〟の生活であり、浦島太郎を連想させるような独得の衣装に身を包んだ天心が右手に釣り竿を持ち、左手に魚を掬い上げる小網を下げている。釣り竿と網は彫刻ではない。一九六二年の作とあるので、作者九十歳の時のものである。平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)は、一〇七歳まで現役で活躍した長寿の芸術家である。本名は、田中で、名字を雅号にした。

岡倉天心は、比較的多くの写真を残している。彫刻家、平櫛田中が天心の像を創作するのにも参考にできたはずである。写真から受ける印象は、厳めしさがある。微笑んだり、にこやかな顔をしたものがない。さらに、洋服姿のものがない。何とも奇怪な人物に見える。二十七歳で東京美術学校の校長に就任したときの服装と乗馬姿は、説明がなければまさに異様というしかない。天心記念館のパンフレットには、奈良時代の官僚の服装を参考にして天心が創案したものだと書かれている。

岡倉天心とはいったいどのような人物なのであろうか。その人生を足早に辿ってみることにする。天心の本名は覚三(幼名は覚蔵または角蔵)で、横浜に生れた。父親は福井藩士であったが、藩命により生糸貿易を営んでいた。そのためか、天心は七歳頃から英語を学んでいる。この頃、母親とは死別している。学問に目覚めたのは早かったが、母親からの愛情を受ける時間は短かった。十三歳の時に東京開成学校(のちの東京帝国大学)に入学し、十八歳で卒業し、文部省の官僚となった。十七歳のときに妻を娶っている。学生結婚である。

東京帝国大学の外国人教師フェノロサとの運命的出会いは、天心にとって一生の方向を決めたと言ってよい。文部省入省後、奈良、京都の古社寺を調査し、とりわけ法隆寺の夢殿に秘仏とされた救世観音像の発見は今日よく知られるところである。この調査により、維新後の廃仏毀釈の中で失われそうになった文化財を保護することになったのである。帝国博物館の建設にもつながり、美術学校の創立にもつながり天心がその中で若くして枢要な立場を担うことになったきっかけになったのである。

三十五歳の時、美術学校の校長職を辞任する。直接の引き金になったのは、天心の上司であった九鬼隆一の更迭であった。彼は後に哲学者になって『いきの構造』を著わした九鬼周造の父親である。天心は、帝国博物館の理事も辞め、翌年には日本美術院を創立し野に下った。

そして、活動の場を茨城県の五浦に移し、日本画の復興、向上を横山大観ら才能豊な画家とともに計ったのである。横山大観の作品の中に「屈原」があるが、屈原の風貌は師の岡倉天心に似ている。楚の国の重臣であった屈原は、同僚の讒言によって追放され、後に楚の国が敵の手におちたのを聞いて悲憤のあまり泪羅(べきら)の河に身を投げたと伝えられている。文部行政の中枢から去った岡倉天心と屈原が、横山大観の目には重なって見えたのである。

世界の美術作品、とりわけ東洋の美術への見識の深さが評価され、しかも、英語がよくできる天心はボストン美術館の中国・日本美術部を任され、四十八歳の時には部長になっている。四〇代からは、日本とアメリカを半年づつ過ごすような生活を送り、大正二年、五十一歳で亡くなっている。

岡倉天心は、海外に美術品や、文化、思想、宗教の史蹟を調査する長期にわたる旅を三回している。最初は、明治十九年二十四歳の時で旅先は、ヨーロッパである。同行したのがフェノロサである。二回目は、三十一歳の時中国大陸に渡っている。インフラの整備されていない時代、しかも日清戦争開戦の前の年である。体調を崩しながらの苦難の旅だったらしい。最後が、インドへの仏跡巡りである。この三回の海外見聞の中で、西洋と東洋を比較しつつ、東洋文化の素晴らしさを確信するに至り、その文化を蓄積発展させた日本文化の見直しを行なったのが『東洋の理想』であり『茶の本』だったのである。

彼の人生を鳥瞰してみると、実によく学び実践し、個性的に生きているのを感じる。時に煽動者のようであり、奇抜な企画をするプロデューサーであり、官僚には所詮おさまらなかった体質の人のように思える。「アジアは、一つである」という『東洋の理想』の冒頭の言葉が一人歩きをし、太平洋戦争中には、軍国主義者や、国粋主義者に利用されたことがあったが、天心の心の故郷がインドにあったと指摘する人がいる。東洋の思想に惹かれた天心は、儒教よりは、老荘思想に、さらに増して仏教の思想に引きつけられた。その中でアドヴァイタ「不二一元」という言葉に魅せられている。

「存在するものはすべて、外見は多様であるけれども、本当のところは一つである」

フェノロサが最初の運命的な出会いの人物であるとすれば、インドで出会ったヴィヴェカーナンダという人物は天心の思想の核心に住み続けることになった。天心に先立ち三十九歳で亡くなった宗教家である。

「世界最大の偉人は人に知られず過ぎ去って行った。われわれがよく知っている仏陀やキリストなどは、かの世間が何も知らない最大の偉人にくらべたなら、二流に過ぎない。(中略)最高の人間は物静かで、黙っており、人に知られない。彼らは思想の力を本当に知っている人間である」

天心は語れる人間であり、思想も活字に表せるし、官僚となって現世の力で行動を形に残すことができる人だった。しかし、彼の母は、何ができたというのであろう。インドの多くの人々は貧しさや階級性の中に苦しみながら黙って生きてきた。けれども、釈迦のような慈悲の心を持つ人々が数多く生れる国である。自分の心の故郷は、母であり、インドであると。晩年の天心の心はインドに飛翔している。日本の高僧の多くが中国で仏教を学んだが、直接インドに行って学ぼうとした人はいなかった。実現はしなかったが、本気でインド行きを思い立った僧が鎌倉初期にいた。明恵上人である。生い立ちが岡倉天心に似ているところもある。京都の栂尾にある高山寺は、上人のゆかりの寺である。近い将来の京都に出かけた折には訪ねてみよう。天心ならず、仏様のお導きということにしておきたい。

五浦の近くに勿来の関跡がある。歌心のある人は、一度は訪ねたい場所である。立派な松の木があって、石段の山道の傍らに多くの歌碑が並んでいる。それは、それで風情があるのだが、源義家の騎馬像は、よろしくない。

吹く風をなこその関と思へども

みちもせに散る山桜かな

があまりにも有名なために観光に一役かって欲しいということなのであろうが。源義家(一〇三九―一一〇六)は、八幡太郎義家として知られ、鎌倉幕府を開いた源頼朝や、足利幕府を開いた足利尊氏の始祖として歴史に名が残っている。勿来の関以北に勢力を持つ安部氏や清原氏と戦った武士であるが、この歌は、後三年の役の時に詠われたと伝えられている。

勿来とは「来るなかれ」という意味である。人の心を分かつ歌枕として歌に詠まれている。奈良朝以来、坂上田村麻呂を征夷大将軍として東北支配を大和政府は進めてきた。平安時代の東北地方の歴史は、あまり陽があたっていないような気がする。当時、東北は蝦夷地であったとも言われている。蝦夷という言葉も民族的な差別用語に聞こえてくる。「来るなかれ」というのは、先住民族だった人々の願いであったに違いない。岡倉天心の『東洋の理想』の中に

「旭日の帝国を建設せんがために先住のアイヌ人を蝦夷や千島に駆逐した大和民族」という表現がある。これでは、国粋主義者と言われかねない。ただ彼を弁護するとすれば、明治という時代の気分と、史実を語ったまでということである。

2013年09月18日

岡潔関連著作集

没後、35年を経過した今日、数学者、岡潔の著作集、評伝が出版されるようになりました。池田総理大臣の時代、佐藤春夫、吉川英治とともに文化勲章を受章した後、多くの人々に読まれましたが、その後、出版社は再販することもなく、書店でそれらの本を目にすることもなくなりました。古本屋で探すことになるのですが、一度読んだ人は、再読するために座右に置いたと見え、出回る本も少なく高価で売られていた記憶があります。

復刻、あるいは再編集されている岡潔の著作、最近の評論などを紹介してみます。

① 『春宵十話』光文社文庫 500円

口述筆記で書かれ、多くの人々に読まれました。

② 『日本のこころ(人間の記録54巻)日本図書センター 1890円

③ 『情緒の教育』燈影舎 3045円

④ 『情緒と創造』講談社 2940円

③・④は、御遺族の意向が反映された内容になっています。

『岡潔―数学の詩人』高瀬正仁著 岩波新書 777円

数学者でもある著者、高瀬氏の岡潔評伝には、星の章・花の章・虹の章の大作3部作があります。

復刻、あるいは再編集されている岡潔の著作、最近の評論などを紹介してみます。

① 『春宵十話』光文社文庫 500円

口述筆記で書かれ、多くの人々に読まれました。

② 『日本のこころ(人間の記録54巻)日本図書センター 1890円

③ 『情緒の教育』燈影舎 3045円

④ 『情緒と創造』講談社 2940円

③・④は、御遺族の意向が反映された内容になっています。

『岡潔―数学の詩人』高瀬正仁著 岩波新書 777円

数学者でもある著者、高瀬氏の岡潔評伝には、星の章・花の章・虹の章の大作3部作があります。

2013年09月18日

『翁草』(拙著)元日の松島

元日の松島

日本三景の一つ松島は、元旦に訪れるにはふさわしい場所である。自然が長い年月に創りあげた景観は、絶景というしかない。この地を訪れた松尾芭蕉は、感嘆のあまりか、句を作っていない。

松島やああ松島や松島や

というのは、季語もなく川柳のようである。芭蕉の句ではもちろんない。同行者の曽良の句が、芭蕉の気分を伝えている。

松島や鶴に身を借れほととぎす

季節は、五月、立夏を過ぎていた。ほととぎすは夏の季語である。

JR東日本の正月パスを利用しての北への元日も五年目となった。一人旅は、二回目。成人後の娘を誘ったが、簡単に断られてしまった。

「元日から人の殺されたような場所や、ミイラがあるようなところは行く気にはならないよ」

殺された人というのは、義経のことで、中尊寺行きが当初の予定だった。東北新幹線「はやて」の指定席は、大宮から一関まで買ってあった。この娘の一言で、仙台を起点にして松島近辺に変更することにした。正月パスは、JR東日本営業範囲内では、元日に限り指定席も含め、乗り放題一万二千円なのである。NHK大河ドラマ「義経」の余韻のあるところで、義経に思いを馳せてみようとも思ったのだが、季節を変えてまた訪ねることにしよう。今年の年賀状に記した句は

この年を 御旨のままと 麦を踏む

というのであるが、「御旨」とか「麦」などと書けば、クリスチャンかと思われるかもしれないが、信仰がもてるほどの謙虚な人間ではないから、キリストでも釈迦でも尊敬する人誰でも良いのであって「御旨」は、特定の人の心のことではない。浮気性ということではないが、人の言葉に耳を傾けて、踏まれる麦にもなってみましょうというほどの心境でこの年を過ごしてみたいということなのである。最初の「御旨のまま」は娘の気持ということになってしまった。

二〇〇六年の年賀状の候補にした句に

冬の田や 車窓に手文字 書いてみる

車窓から見える北国の冬の田は、雪に埋れていたりもするが、それを和紙に見立てて、書初めをする。新幹線の窓に書いた手文字が窓に残るわけではないのだが、旅先での新年の儀式のようになった。昨年は、「無常」と書いてみた。山形の上山を過ぎたあたりだった。行く先が立石寺、俗称は山寺で、芭蕉の『奥の細道』に出てくる寺である。昨年から、少し旅先を芭蕉ゆかりの地にしたいという意識が働いている。「無常」というのは仏教の言葉であるが、万物は変化して留まるところがないということを、芭蕉は実感として持っていたと思うのである。ただ、そうした人生の中で、「消えざるものは、ただ誠」ということ知っていた。この誠は、言葉で表現するのがむずかしい。歴史上の人物、とりわけ西行法師は芭蕉の旅心をかきたてた人である。そこには懐かしさの心情もある。不死なものもあるのだろう。芭蕉から教えられるものは多い。

キリストの十字架に至る生き様は、時代が変わっても人の心に復活して消えない。歴史に名を残さなくとも、その行いが身近な人の心に忘れ去らないであることを実感する。昨年は、職場の優秀な同僚の死に出会った。約三年身近で働き、実に正義感の強い、しかも倫理観もあり、何よりもユーモアのある保健師であった。父親の喪中ハガキは、平成十二年の暮れに出したが

人の世は無常と言うがその日々を真心尽す人に幸あれ

彼女へささげたい歌でもあるが、この短歌にある真心が「消えざるもの」である。

人生の師である、数学者岡潔先生は消えざるものを「真情」と言った。それを身に沁みてわかるということは、大変なことである。齢を重ねるに従い、肉体的な喪失感や社会的立場の喪失感に執着し、心のにごりや孤独にさいなまれ、「無常」が「無情」としか思えなくなることもある。人生は心の向上が目的だと岡先生は、教えてくださっているのだが、暮れに起こった、酒田市近郊の脱線事故のようにレールから外れそうこともある。今年は、儀式化して「車窓に手文字」したのではなく頭の中に書いてみた。また、説明しなければいけないので、その文字は伏せておきたい。

今回の元日の日帰り旅行は、遠距離初詣と松島巡りの観光という結果になってしまった。ひとり旅には、ふさわしくない内容だと思っている。塩竈神社が陸奥の国の一宮であっても、近くの神社でも別段かまわない。神様は、いたって寛容である。

子供たちへの罪滅ぼしということもあって、お土産は忘れなかったが、いろいろお世話になった人へのお年賀も買うことにした。郵送代はかかっても当地の名物を、正月に味わってもらうことができる。仙台の名物といえば、牛タンである。BSE問題で、アメリカからの輸入が出来なかったこともあり、いつもの年よりも高価になっているが、それは問題ではない。感謝の気持ちを形にすることも大事である。来年の元日旅行ができたら、旅先からの年賀は続けたいと思った。

初詣、観光ついでに温泉につかる計画も立てた。松島海岸駅から車で五分の距離に古くからの湯治場がある。湯の原温泉、霊泉亭である。自炊素泊まりもできる。松島船巡りの間飲んだ日本酒のほろ酔い加減もあったが、すっかり体を温め、正月気分になれた。そして、松島は、島に松が生えているので松島なんだなあ、とあたりまえのようなことを湯船につかりながら思ったりもした。

温泉の帰りは、さいたま市から、正月パスで来たという中年夫妻とタクシーを相乗りすることになり、料金は半額になった。松島海岸駅前で別れ、ご夫婦は、あの店でと指差しながら牡蠣を食べて八時過ぎ過ぎの新幹線で帰るのだという。きっとお酒も付けて。そう、風呂に入ってからお酒を飲むのが正しい。年をとれば尚更である。

芭蕉の足跡を訪ねるのならば塩釜に近い多賀城市に行く必要がるし、そのとき中尊寺もセットにしても良い。充分、一泊はしなければならない。土、日キップというのがあってこちらは一万八千円也である。五十代の人なら会員になれば、半額になるらしい。民営化の効果なのだろう。

日本三景の一つ松島は、元旦に訪れるにはふさわしい場所である。自然が長い年月に創りあげた景観は、絶景というしかない。この地を訪れた松尾芭蕉は、感嘆のあまりか、句を作っていない。

松島やああ松島や松島や

というのは、季語もなく川柳のようである。芭蕉の句ではもちろんない。同行者の曽良の句が、芭蕉の気分を伝えている。

松島や鶴に身を借れほととぎす

季節は、五月、立夏を過ぎていた。ほととぎすは夏の季語である。

JR東日本の正月パスを利用しての北への元日も五年目となった。一人旅は、二回目。成人後の娘を誘ったが、簡単に断られてしまった。

「元日から人の殺されたような場所や、ミイラがあるようなところは行く気にはならないよ」

殺された人というのは、義経のことで、中尊寺行きが当初の予定だった。東北新幹線「はやて」の指定席は、大宮から一関まで買ってあった。この娘の一言で、仙台を起点にして松島近辺に変更することにした。正月パスは、JR東日本営業範囲内では、元日に限り指定席も含め、乗り放題一万二千円なのである。NHK大河ドラマ「義経」の余韻のあるところで、義経に思いを馳せてみようとも思ったのだが、季節を変えてまた訪ねることにしよう。今年の年賀状に記した句は

この年を 御旨のままと 麦を踏む

というのであるが、「御旨」とか「麦」などと書けば、クリスチャンかと思われるかもしれないが、信仰がもてるほどの謙虚な人間ではないから、キリストでも釈迦でも尊敬する人誰でも良いのであって「御旨」は、特定の人の心のことではない。浮気性ということではないが、人の言葉に耳を傾けて、踏まれる麦にもなってみましょうというほどの心境でこの年を過ごしてみたいということなのである。最初の「御旨のまま」は娘の気持ということになってしまった。

二〇〇六年の年賀状の候補にした句に

冬の田や 車窓に手文字 書いてみる

車窓から見える北国の冬の田は、雪に埋れていたりもするが、それを和紙に見立てて、書初めをする。新幹線の窓に書いた手文字が窓に残るわけではないのだが、旅先での新年の儀式のようになった。昨年は、「無常」と書いてみた。山形の上山を過ぎたあたりだった。行く先が立石寺、俗称は山寺で、芭蕉の『奥の細道』に出てくる寺である。昨年から、少し旅先を芭蕉ゆかりの地にしたいという意識が働いている。「無常」というのは仏教の言葉であるが、万物は変化して留まるところがないということを、芭蕉は実感として持っていたと思うのである。ただ、そうした人生の中で、「消えざるものは、ただ誠」ということ知っていた。この誠は、言葉で表現するのがむずかしい。歴史上の人物、とりわけ西行法師は芭蕉の旅心をかきたてた人である。そこには懐かしさの心情もある。不死なものもあるのだろう。芭蕉から教えられるものは多い。

キリストの十字架に至る生き様は、時代が変わっても人の心に復活して消えない。歴史に名を残さなくとも、その行いが身近な人の心に忘れ去らないであることを実感する。昨年は、職場の優秀な同僚の死に出会った。約三年身近で働き、実に正義感の強い、しかも倫理観もあり、何よりもユーモアのある保健師であった。父親の喪中ハガキは、平成十二年の暮れに出したが

人の世は無常と言うがその日々を真心尽す人に幸あれ

彼女へささげたい歌でもあるが、この短歌にある真心が「消えざるもの」である。

人生の師である、数学者岡潔先生は消えざるものを「真情」と言った。それを身に沁みてわかるということは、大変なことである。齢を重ねるに従い、肉体的な喪失感や社会的立場の喪失感に執着し、心のにごりや孤独にさいなまれ、「無常」が「無情」としか思えなくなることもある。人生は心の向上が目的だと岡先生は、教えてくださっているのだが、暮れに起こった、酒田市近郊の脱線事故のようにレールから外れそうこともある。今年は、儀式化して「車窓に手文字」したのではなく頭の中に書いてみた。また、説明しなければいけないので、その文字は伏せておきたい。

今回の元日の日帰り旅行は、遠距離初詣と松島巡りの観光という結果になってしまった。ひとり旅には、ふさわしくない内容だと思っている。塩竈神社が陸奥の国の一宮であっても、近くの神社でも別段かまわない。神様は、いたって寛容である。

子供たちへの罪滅ぼしということもあって、お土産は忘れなかったが、いろいろお世話になった人へのお年賀も買うことにした。郵送代はかかっても当地の名物を、正月に味わってもらうことができる。仙台の名物といえば、牛タンである。BSE問題で、アメリカからの輸入が出来なかったこともあり、いつもの年よりも高価になっているが、それは問題ではない。感謝の気持ちを形にすることも大事である。来年の元日旅行ができたら、旅先からの年賀は続けたいと思った。

初詣、観光ついでに温泉につかる計画も立てた。松島海岸駅から車で五分の距離に古くからの湯治場がある。湯の原温泉、霊泉亭である。自炊素泊まりもできる。松島船巡りの間飲んだ日本酒のほろ酔い加減もあったが、すっかり体を温め、正月気分になれた。そして、松島は、島に松が生えているので松島なんだなあ、とあたりまえのようなことを湯船につかりながら思ったりもした。

温泉の帰りは、さいたま市から、正月パスで来たという中年夫妻とタクシーを相乗りすることになり、料金は半額になった。松島海岸駅前で別れ、ご夫婦は、あの店でと指差しながら牡蠣を食べて八時過ぎ過ぎの新幹線で帰るのだという。きっとお酒も付けて。そう、風呂に入ってからお酒を飲むのが正しい。年をとれば尚更である。

芭蕉の足跡を訪ねるのならば塩釜に近い多賀城市に行く必要がるし、そのとき中尊寺もセットにしても良い。充分、一泊はしなければならない。土、日キップというのがあってこちらは一万八千円也である。五十代の人なら会員になれば、半額になるらしい。民営化の効果なのだろう。

2013年09月17日

『翁草』(拙著)ザビエルの来た町

ザビエルの来た町

一五四九年、イエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルが日本へキリスト教を布教するために薩摩(鹿児島県)に上陸した。アンジロウ(ヤジロウ)という日本人が同行していた。彼は既に洗礼を受けていた。薩摩は、彼の生まれ故郷であった。

薩摩の領主は、島津貴久であった。ザビエルに布教を許す。後に秀吉や、徳川幕府がキリスト教を過酷なほどに弾圧するが、はるかヨーロッパから来た異国の人への興味が、警戒心すら起こさせなかったのかもしれない。当然、ザビエルに付き添った、アンジロウが通訳したであろうし、人格的にもすぐれた人物であったと想像される。

ザビエルは、室町幕府のある京都で布教する構想を持った。多くの信者を獲得するには、政治、文化の中心地が良いと考えたのは、大胆とも見えるが、結果的にも、彼の布教の時間は限られていたのである。しかし、都での布教をあきらめざるを得なかった。応仁の乱で都は荒廃していたし、比叡山の僧と論戦の機会も持てなかった。天皇への謁見の許可も出なかった。

鹿児島から都への往路、平戸や博多、下関、山口に立ち寄っているが、復路、布教の拠点としたのが、中国地方の有力守護大名であった大内義隆のいた山口であった。大内義隆は、武人というよりは文化人で、朝鮮や、明との貿易で得た富は軍事に充てなかった。中国地方には、尼子氏や、勢力は小さかったが広島の毛利氏との軍事的緊張のあった時代、結果は家臣である陶氏の謀反により自刃するという結果になる。

ザビエルが義隆に謁見した当時の山口は、京都の文化の影響が色濃く、西の京都といわれるのにふさわしい町並みであったという。今日でもその面影を残しているが、瑠璃光寺の五重の塔は、その代表的な建造物である。一四四二年に竣工しているので、ザビエルも百年余りを経た重厚なこの塔を見たのであろうが、書簡に記述はない。

国宝「四季山水図」、「秋冬山水図」、「天の橋立図」の水墨画で知られる雪舟も時代は少し遡るが大内氏の庇護を受け、山口に長く滞在したことで知られている。この塔は、雪舟が山口を訪れた時にも建てられていたことも重ね合わせてみると不思議な感慨が生まれる。薬師寺の東塔、興福寺の塔、京都の東寺の塔といった古都にある塔に決して見劣りはしない。もちろん国宝である。

山口の滞在期間は、半年ほどであったが、布教の手ごたえを感じ、信者も得ている。ザビエルの日本滞在は、二年余りであるが、大分では、若き大友宗麟に会い、晩年には宗麟はクリスチャン大名になる。天正遣欧少年使節として知られる、伊藤マンショ、中浦ジュリアンらのローマ法王庁へ送る行動へと繋げたのは、間接的ではあるが、ザビエルの功績である。大分を最後の布教の地としてザビエルは日本を去るのだが、一年後の一五五二年には、中国の布教を夢見ながら帰天する。四十六歳の人生であった。

二〇〇五年の十一月、「ザビエルの来た町」山口市を訪ねることにした。今回は、観光旅行というよりは、山口市の市民会館で開催された、ホスピスの全国的研究会「日本死の臨床研究会」に出席するのが目的であった。末期癌患者の医療や看護、家族の心のケアへの取り組みは、日本では歴史は古くはないが、この会は、今年で二九回を数える。

十五年近く前に、緩和病棟として癌の末期患者への医療が制度化され、現在一五〇ほどの施設ができているが、地域ケアとして行う試みも生まれている。ホスピスケアの日本で先駆けとなったのは、浜松聖隷事業団や大阪の淀川キリスト教病院で、原義雄、柏木哲夫といった医師の働きが知られている。柏木哲夫は、現在でもこの研究会の世話人代表で、九〇歳を超える年齢で医師として現役であり、文化勲章を受章した日野原重明は顧問になっている。

ホスピスケアでは死の問題を避けて通ることはできない。宗教と密接な関係もある。キリスト教界がリーダーシップをとっているようにも見えるが、仏教界や独立行政法人や公立の医療機関の取り組みもある。日々、癌の末期患者の生を見つめ、心や生理的痛みに向き合うスタッフのことを考えると、部外者からみると敬意を表するしかないのだが、参加者の熱意にはさらに頭が下がる。全体でのシンポジウムでの発表もあるが、小さな研究発表の場も設けられている。全て実践報告となっている。「死の臨床研究会」の会の名前が相応しい。

特別講演があり、昨年開催された茨城県つくば市では、『大往生』の著者、放送作家、作詞家の永六輔、解剖学者、養老孟司、「生きがい論」や「前世療法」の飯田史彦が講師となった。今年は、金子みすゞ記念館の館長で詩人の矢崎節夫の特別講演があった。タイトルは、「―日本人の精神性―金子みすずの世界といのち」であったが、無名詩人に近い金子みすゞを世に出した人の迫力には圧倒された。矢崎の父親も癌で亡くなっている。夫人も五年前に癌治療を受けている。体験の話も貴重だが、みすゞの詩の捉え方が一貫している。矢崎が強調したことを短く言えば「いのちへの優しさ」ということになるのだろう。「みすゞコスモス」という言葉を使い、地球が生んだ四十億年のいのちにも話が及ぶ。

矢崎節夫が早稲田の学生時代に強烈に心を揺り動かされた金子みすゞの詩は

大漁

朝焼け小焼だ

大漁だ

大羽鰮

大漁だ。

浜は祭りの

やうだけど

海のなかでは

何万の

鰮のとむらひ

するだろう

であるが、この詩には喜びと悲しみを対にした意識があるというのである。辛さと幸せ、光と影、それは表裏一体である。仏教に不一不二という言葉があるがそれに似ている。

「患者さんが痛いねと言ったら、痛いねと応えられる人であってほしい」というのが参加者へのメッセージの一つであった。表現を変えて、「私とあなた」という関係ではなく、「あなたと私」の関係で考えるようにしてほしい。相手の立場に立って考えるという月並みな表現でわかるようなものではなく、「こだま」がなくてはならないともいう。「答える」は「応える」というという文字を使うのがふさわしい。詩人らしい表現とも感じたが、矢崎の宗教観には背景に仏教がある。金子みすゞの郷土、山口県仙崎は仏教への信心の深い土地である。

冒頭に、ザビエルの日本での伝道のあらましを書いたが、矢崎節夫は、まるで金子みすゞ教の伝道者のようにも見えた。決してこの事は、矢崎の講演を揶揄しているのではない。実際、金子みすずの詩は、教科書にも載り、多くの人々の心を捉えている。忘れかけていた、日本人の優しさを、金子みすゞが気づかせ、矢崎が解説して見せている。

布教について考えてみる。ザビエルが日本に来て説教したのは、キリストの十字架上の悲劇的な結末である。パウロのように復活の話はほとんど語らなかったという。無力な人に同情する感性は、古くから日本人の中にあったのである。加えて、十字架に架けられて、死に至る苦しみの中で、恨み言を言わなかったことも驚異に思ったであろう。

「主よ、主よ、なぜ我を見棄て給うか」はキリストの絶望の言葉でなく、「我は汝のみ名を告げ、人々のなかで汝をほめたたえん」と神を讃美し、「主よ、わが魂をみ手に委ねたてまつる」と言って息を引きとったのである。

ペトロというキリストの弟子は、人間誰もが持つ死への恐れの強かった人物であったと思われる。ユダのようにキリストを裏切るようなことはしなかったが、たびたび保身をはかり、キリストを知らないといって身を隠している。ユダヤ教の戒律や神殿への礼拝も守ったし、異邦人への布教にも積極的ではなかった保守的とも言われてもしかたない行動もしている。ローマ市民権を持ち、イスラエルの国の外に暮らしていたユダヤ人のステファノが殉教するのも遠くから見ていたし、パウロの布教も過激に思い、協力的ではなかった。相当の政治家的キリスト教徒と言えるが、最後は、ローマで逆さ十字架に架けられて殉教したと伝えられている。彼の墓の上にバチカンの聖堂が立てられ、ローマ法王庁の始祖のようになっていることを考えると、キリストを想い続けた偉大な人物なのかもしれない。しかしながら、ペトロよりも、はるばる日本まで伝道に来たザビエルの熱情、権力者であったローマ帝国中枢部への伝道といったパウロの不屈の精神に惹かれるのである。

棄教について考えてみる。遠藤周作の小説に『沈黙』がある。吊るし刑に苦しむ信徒の声に棄教を迫られる神父の場面は、自分がその立場になったらどう行動するだろうかという問いを突きつけられる。結果は、「転ぶ」のであるが、神父には、キリストの

「自分はお前たちに踏まれるため、この世に生まれてきたのだから踏絵を踏んでかまわない」

という声を聞くような気がするのである。神父が棄教することによって、信徒の命が助けられるのであれば、棄教も愛の行為とも言えなくはない。他者が助かるのであれば、自分の信念や思想を捨てても許されるのではないだろうか。「転向」、「棄教」を咎められるほど人は強くない。ペトロの繰り返す保身は、信仰の中断でもなかったし、棄教でもなく最後は殉教の道に至ったことを考えると人としては、立派過ぎると言えるかもしれない。

ホスピスの研究会に刺激され、ザビエルに想いを馳せ、とりとめもなく宗教について書きなぐってしまった。他人の痛みをどうしたらわかるのか、ということは別にホスピスケアに携わる人だけの問題ではない。「こだま」という良い言葉を矢崎氏に教えてもらった。キリストの愛、金子みすずの詩は他者に響くのである。

山口市は、県都でありながら温泉街が市内にある珍しい町である。湯田温泉は、全国に知られている。山陽新幹線の開通後、小郡に新山口駅ができ、山口市へのアクセスは良くなった。また、山口線は新山口駅から津和野までSLが走り、観光アピールになっている。宿にしたのは湯田温泉ではなく、防府市のビジネスホテルである。山口駅からは新山口駅で乗り換え、一時間以上かかる。夜八時過ぎに駅に着いたが、駅前はきれいに整備されていて、山口駅より開発が進んでいる。

翌日は、ゆっくり市内観光をする。観光名所として防府天満宮が有名であるが、雪舟の国宝「四季山水図」を所蔵する毛利博物館のある毛利家庭園は一見の余地がある見事なものである。山が背後にあって、庭園らしく見えたが、ゴルフ場というのには驚いた。借景として調和しているようには見えない。

毛利家庭園から徒歩で山裾を歩くと、国分寺や天満宮にたどり着くことができるが、途中の雰囲気は奈良郊外を歩いているような気分になる。山口県は、長門の国と周防の国からできていて、幕末の長州藩を防長二州と呼んだ所以はここにある。周防の国の中心が防府であり、ほうふと読む。

防府天満宮のお参り後、階段下の店が俳人種田山頭火のグッズを売っていった。店内に入ると焼き物、葉書、お菓子の土産物が並び、記念館のように写真や資料も展示されている。ご主人は種田山頭火の愛好会の役員もしているという。

防府は、山頭火の生まれた場所であることは意外と知られていないかもしれない。芭蕉のように旅の俳人としてのイメージが強いからである。それもどちらかと言えば、放浪のような印象がある。

歩かない日はさみしい

飲まない日はさみしい

つくらない日はさみしい

孤独と酒のなかに句を紡いだ人が山頭火であるが、店主の話と小冊子に書かれた彼の年譜を見て、納得できるものがあった。大地主から事業の失敗による破産。幼いときの母親の自殺。男の子をひとり残しての離婚。定職も長くもてない。人生の失敗者といわれても仕方がない。それでも俳句は書き続けた。俳句をつくらない日はさみしかったのである。俳句といってもいわゆる五七五の定形でなく自由律というもので、荻原井泉水や河東碧梧桐などが普及させようとした。

大正十五年から亡くなる昭和十五年までは、庵を結んだこともあったが、歩いて旅をし、俳句を作り続け、その作は一万首を超える。有名なのは

分け入っても分け入っても青い山

で、宮崎県の高千穂に近い場所で生まれている。ふるさとの句も多いが屈折した心境のものが多い

ふるさとは遠くして木の芽

雨ふるふるさとははだしであるく

うまれた家はあとかたもないほうたる

旅先で

日ざかりのお地蔵さまの顔がにこにこ

てふてふひらひらいらかをこえた

あどけない感じだが、芭蕉の野ざらし紀行のように旅に死す決意を感じさせる

おちついて死ねそうな草萌ゆる

母の死は、かれの人生を大きく支配したであろう。

母ようどんそなえてわたしもいただきます

山頭火の句も他者に響くが、彼に他者の愛は響いていたのであろうか。

一五四九年、イエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルが日本へキリスト教を布教するために薩摩(鹿児島県)に上陸した。アンジロウ(ヤジロウ)という日本人が同行していた。彼は既に洗礼を受けていた。薩摩は、彼の生まれ故郷であった。

薩摩の領主は、島津貴久であった。ザビエルに布教を許す。後に秀吉や、徳川幕府がキリスト教を過酷なほどに弾圧するが、はるかヨーロッパから来た異国の人への興味が、警戒心すら起こさせなかったのかもしれない。当然、ザビエルに付き添った、アンジロウが通訳したであろうし、人格的にもすぐれた人物であったと想像される。

ザビエルは、室町幕府のある京都で布教する構想を持った。多くの信者を獲得するには、政治、文化の中心地が良いと考えたのは、大胆とも見えるが、結果的にも、彼の布教の時間は限られていたのである。しかし、都での布教をあきらめざるを得なかった。応仁の乱で都は荒廃していたし、比叡山の僧と論戦の機会も持てなかった。天皇への謁見の許可も出なかった。

鹿児島から都への往路、平戸や博多、下関、山口に立ち寄っているが、復路、布教の拠点としたのが、中国地方の有力守護大名であった大内義隆のいた山口であった。大内義隆は、武人というよりは文化人で、朝鮮や、明との貿易で得た富は軍事に充てなかった。中国地方には、尼子氏や、勢力は小さかったが広島の毛利氏との軍事的緊張のあった時代、結果は家臣である陶氏の謀反により自刃するという結果になる。

ザビエルが義隆に謁見した当時の山口は、京都の文化の影響が色濃く、西の京都といわれるのにふさわしい町並みであったという。今日でもその面影を残しているが、瑠璃光寺の五重の塔は、その代表的な建造物である。一四四二年に竣工しているので、ザビエルも百年余りを経た重厚なこの塔を見たのであろうが、書簡に記述はない。

国宝「四季山水図」、「秋冬山水図」、「天の橋立図」の水墨画で知られる雪舟も時代は少し遡るが大内氏の庇護を受け、山口に長く滞在したことで知られている。この塔は、雪舟が山口を訪れた時にも建てられていたことも重ね合わせてみると不思議な感慨が生まれる。薬師寺の東塔、興福寺の塔、京都の東寺の塔といった古都にある塔に決して見劣りはしない。もちろん国宝である。

山口の滞在期間は、半年ほどであったが、布教の手ごたえを感じ、信者も得ている。ザビエルの日本滞在は、二年余りであるが、大分では、若き大友宗麟に会い、晩年には宗麟はクリスチャン大名になる。天正遣欧少年使節として知られる、伊藤マンショ、中浦ジュリアンらのローマ法王庁へ送る行動へと繋げたのは、間接的ではあるが、ザビエルの功績である。大分を最後の布教の地としてザビエルは日本を去るのだが、一年後の一五五二年には、中国の布教を夢見ながら帰天する。四十六歳の人生であった。

二〇〇五年の十一月、「ザビエルの来た町」山口市を訪ねることにした。今回は、観光旅行というよりは、山口市の市民会館で開催された、ホスピスの全国的研究会「日本死の臨床研究会」に出席するのが目的であった。末期癌患者の医療や看護、家族の心のケアへの取り組みは、日本では歴史は古くはないが、この会は、今年で二九回を数える。

十五年近く前に、緩和病棟として癌の末期患者への医療が制度化され、現在一五〇ほどの施設ができているが、地域ケアとして行う試みも生まれている。ホスピスケアの日本で先駆けとなったのは、浜松聖隷事業団や大阪の淀川キリスト教病院で、原義雄、柏木哲夫といった医師の働きが知られている。柏木哲夫は、現在でもこの研究会の世話人代表で、九〇歳を超える年齢で医師として現役であり、文化勲章を受章した日野原重明は顧問になっている。

ホスピスケアでは死の問題を避けて通ることはできない。宗教と密接な関係もある。キリスト教界がリーダーシップをとっているようにも見えるが、仏教界や独立行政法人や公立の医療機関の取り組みもある。日々、癌の末期患者の生を見つめ、心や生理的痛みに向き合うスタッフのことを考えると、部外者からみると敬意を表するしかないのだが、参加者の熱意にはさらに頭が下がる。全体でのシンポジウムでの発表もあるが、小さな研究発表の場も設けられている。全て実践報告となっている。「死の臨床研究会」の会の名前が相応しい。