グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2016年01月29日

『NHK俳句』2月号 600円(税別)

久しぶりに書店を覗いたら、この本に目が留まった。『代表的日本人』のNHKのテキストを買うのが目的だった。そのため、この本が近くにあった。ページをめくると野鳥の絵があり、興味を持った。鳥の句は難しいと思っていた。事実、鳥の句は、ほとんど作っていない。これを機に、俳句を意識して勉強してみようと思い、購入することにした。

放送時間は、毎週日曜日の6時35分からである。再放送もあるが、勤務時間で見られない。少し早起きして見ることにする。はがきで投稿もできるようだが、しばらくは聴講生だけにする。若い時に学び趣味の一つになった俳句が、老年期の大いなる趣味(生きがい)になればよい。近くに大家がいるわけでもないので通信教育で十分である。

2016年01月24日

ソロンの改革

古代アテネにソロンという貴族がいた。都市国家同士だけでなく、アテネの内部でも争いごとが絶えなかった時代の人である。紀元前638年の生まれである。当時もアテネ住民の経済格差はあった。経済力のないものは、市民権もなく、奴隷のように処遇されていたから、現在のような民主政ではない。

ソロンは、何を改革したかというと、大きなものに二つある。一つは、借金をした人が返済できない時、奴隷になり売買されるような存在になることを廃止したのである。債務者の救済である。一つは、貨幣価値を切り下げ、借財の負担を軽減したことである。

人権を尊重したというより、経済的見地からの発想だったようだ。経済格差が大きくなれば、アテネの政情不安が増すだろうと考えたのだろう。政治の仕組みでも、経済的背景を考えることは、今も昔も大事なのだ。

2016年01月23日

オリンピック

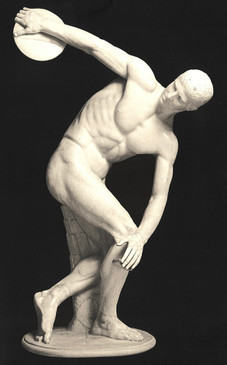

塩野七生の『ギリシア人の物語』は、世界史の教科書に比べるも無く面白い。いまさら年代や出来事を覚えて試験を受ける歳でもない。なぜそのような歴史になったのか。当時の人は、どのような価値観で生きていたのか想像することに関心が向く。『ギリシア人の物語』を教科書にして、古代のギリシャにタイプスリップしてみたい。

ギリシャは、オリンピック発祥の地である。近代オリンピックの第一回大会はアテネで開催された。古代オリンピックは、紀元前776年に開催され、紀元後393年のローマ帝国の時代まで続き、その回数は292回である。ギリシャ人は、なぜ、オリンピックという祭典を思いついたのか。古代ギリシャは、統一国家ではなく、海岸に比較的近い暮らしやすい場所に都市を形成していた。そして、都市国家同士で争うことが多かった。しかし、争い続ければ人も経済も疲弊してしまう。誰が提案したか知らないが、殺戮を目的としない運動競技の場を考えついた。

ギリシャ人は、体を鍛えることが好きだ。というより、闘うことを強いられていたから必然的にそうなったのかも知れない。その原因は、主義主張がはっきりしている民族性にあったのかもしれない。肥沃な場所が少なかったこともあり、物造りが得意だったようである。商才もあった。いずれにしても、オリンピックを戦争を一時的にも回避する機会にしたのは良い知恵だった言える。

2016年01月21日

東京株式市場1月場所

1月4日から取引が開始された東京株式市場では株価が下落し、前の取引日から株価が下がった日が、上がった日を大きく上回っている。20日現在、取引日が12日あり、結果は●●●●●●○●●●○●(2勝10敗)である。残りの1月の取引日は、7日だから1月は、負け越しが決定である。取り口の内容も悪い。負け日の下落幅が大きいのである。

力士の体調は悪くはないようだが、心理的に不安定なものがあるようだ。気持ちを切り替えて勝ち星を増やし、2月場所は勝ち越しできるように頑張ってもらいたい。

力士の体調は悪くはないようだが、心理的に不安定なものがあるようだ。気持ちを切り替えて勝ち星を増やし、2月場所は勝ち越しできるように頑張ってもらいたい。

2016年01月20日

スパルタ教育

石原慎太郎に同名の著書がある。古代ギリシャは、都市国家であった。その中に、スパルタがある。ドーリア民族という征服者によって建国された。征服された原住民は、市民権はなかった。約1万人の征服者(スパルタ人)の下に23万人という被征服者が従属する国家として古代ギリシャのアテネと並ぶ強国として存在した。

スパルタは、市街地周辺に農地があり、自給自足ができた。鎖国と言えるかどうかは定かではないが、他の都市国家と交易しなくても国を保つことができた。しかし、非常時に備え、軍事国家の道を選んだ。そのために、スパルタ人は体を鍛え、屈強な軍隊を持った。

男子にはとりわけ厳しい教育と軍事訓練がなされ、60歳までは、兵役が課せられた。

日本では、織田信長の時代「人生50年」と言われ、平均寿命は、もっと若かったと思われるが、スパルタ人はこの時代にあって長命であったことは、驚かされる。それよりも脅かされるのは、障害を持ったり、病弱であった男子は殺されたという。児童福祉などという発想は無い。日本の武士道というものとも違う。ヨーロッパの騎士道とも違う。両親の悲しみなどという現代人の発想は、通じない世界である。

2016年01月19日

陶片追放

塩野七生の『ギリシア人の物語』を読んでいたら、この言葉に出会った。初耳と言っても良い。いかに世界史を勉強していなかったかがわかる。古代ギリシャのことは、とんとわかっていない。ギリシャ、ローマの歴史は今日の西洋文化の基盤になっているのだから、3年間塩野ゼミの通信教育を受けようと思っている。

古代ギリシャでは、壷が重宝された。芸術的な絵も描かれ、芸術的作品もある。そうした陶器の破片を投票用紙のように使用し、好ましくない人物を追放するアテネの制度である。アテネ人は、民主政治を発明したが、それは僭主の出現を嫌ったからだ。特定の人物、特定の家系の人物に、長く権力が与えられることを避けたいと考えた。有能な人物、救国の英雄でも例外ではなかった。

ただ、国外に追放されるだけで、市民権や財産を失うことはなかった。ただ、10年は国外で過ごさなければならなかった。家族や、親族には追放の処分は及ばなかった。やがて、弊害も指摘され廃止されることになった。

現代の民主政治に生かさているとしたら、任期制度ではないかと思う。多選される議員は、多いがアメリカの大統領任期4年、再選されても2期8年を限度としている。日本の首相も長くない。会社の社長も、中小企業や創業者でなければ、長期にはならない。政治というのは、大きな集団が対象となる。古代ギリシャ人の発想も間違いとも言えない。

2016年01月16日

『代表的日本人』 内村鑑三著 岩波文庫

古典と言われても良い名著だと思っている。今も、岩波文庫で読むことができる。正月から、4回、NHKでこの本が取り上げられる。日本人が、英語で書いた本で、新渡戸稲造の『武士道』、岡倉天心の『茶の本』とともに今日でも愛読されている。

取り上げられた、代表的日本人を文庫の表紙に載っている肖像画から全て言い当てられる人は少ない。正解は、西郷隆盛、二宮尊徳、上杉鷹山、中江藤樹、日蓮である。日蓮は、宗教家であるが、他の4人には、共通した学問の素地がある。それは、儒教である。この本に刺激されて、ゆかりの地を訪ね、紀行文を書いた。西郷隆盛は、鹿児島。二宮尊徳は、小田原。上杉鷹山は、米沢。中江藤樹は、滋賀県の琵琶湖のほとり。日蓮は、鎌倉と配流の地佐渡である。

100分で名著『代表的日本人』を手元に置いて、テレビを見ている。

2016年01月13日

梅の枝の屋外での焼却

梅栽培農家にとって、剪定した梅の枝の処分が結構悩みの種になっている。近年、農地の近くが住宅化され、住人から苦情が出たり消防署に通報があったりすることもある。ごみ焼却場に運べば、100キロまでは、無料になっているが、運搬のための手間は馬鹿にならない。場所が、火災の元にならない安全な場所であれば、屋外で焼却したいのが本音である。市町村の条例で禁止されていれば、それに従わなければならないが、そうでない場合は、原則どうなっているか消防署を訪ねて聞いてみることにした。

基本的には届出制になっている。許可、認可ではないから、最終的な責任は、届出者にある。安全な場所、安全な状況の中で実施することは、当然なことである。乾燥注意報が出ている日は中止しなければならない。天気予報で確認して、実施する場合は、届け出た消防署に電話連絡する。黙って、燃やすことが問題なのだ。程度問題もあろうが。

基本的には届出制になっている。許可、認可ではないから、最終的な責任は、届出者にある。安全な場所、安全な状況の中で実施することは、当然なことである。乾燥注意報が出ている日は中止しなければならない。天気予報で確認して、実施する場合は、届け出た消防署に電話連絡する。黙って、燃やすことが問題なのだ。程度問題もあろうが。

2016年01月12日

続落する株式市場

1月4日の大発会より、6日続きで株が下落している。下落幅も大きい。要因はいろいろあるのだろうが、株に投資している人からすれば、気にならないわけにはいかないだろう。リーマンショックの時のように長期的になるのかわからないが、どのように対応するかは人さまざまであろう。将来的なことだから、正解もわからない。

①暴風もしばらくすれば止むだろうからじっとしている。

②さっさと、利益のあるものは売ってしまい、株を減らす。

③下がっているのだから、積極的に購入する。

④②と③を組み合わせる。

⑤損きり

友人と株の話をすることもあるが、あまり意味が無いように思えてきた。我が道を行け

ば良いのである。

①暴風もしばらくすれば止むだろうからじっとしている。

②さっさと、利益のあるものは売ってしまい、株を減らす。

③下がっているのだから、積極的に購入する。

④②と③を組み合わせる。

⑤損きり

友人と株の話をすることもあるが、あまり意味が無いように思えてきた。我が道を行け

ば良いのである。

2016年01月09日

テミストクレスの先見性

塩野七生の『ギリシア人の物語』に登場する、古代ギリシアの政治家、軍人である。強敵ペルシアとの二度に渡る戦争に勝利している。マラトンの戦い、サラミスの戦いである。とりわけ、後者は、海戦である。陸上では、兵力の違いから到底勝ち目は無いと考え、アテネ市民を納得させ、マラトンの戦い以後、10年でアテネを海軍国にした。その結果の勝利であった。

古代ギリシアは、ペルシアのように王国ではない。都市国家を形成し、その中で政治が行われ、互いに戦火を交えることもあった。しかも、一つの都市国家の中にも階層が別れ、政治の不安定さもあった。民主政治を生み出したと言われているが、いつも意見の対立があり、争いが絶えなかった。その中で、陶片追放という決まりがあり、市民の多数が好ましくないと思えば、英雄も追放される。テミストクレスも例外ではなかった。陶片追放というのは、現代の選挙とも違う。一人の人間が長く王のように政治権力を持つことをアテネ人は嫌った。

テミストクレスは、救国の英雄ながら、晩年は、敵国ペルシアに亡命し、しかも政治家として過ごした。一説には、自殺説もあるが『ギリシア人の物語』ではそうなっていない。著者は、狡猾さということより、先見性をこの人物に感じ取っている。

古代ギリシアは、ペルシアのように王国ではない。都市国家を形成し、その中で政治が行われ、互いに戦火を交えることもあった。しかも、一つの都市国家の中にも階層が別れ、政治の不安定さもあった。民主政治を生み出したと言われているが、いつも意見の対立があり、争いが絶えなかった。その中で、陶片追放という決まりがあり、市民の多数が好ましくないと思えば、英雄も追放される。テミストクレスも例外ではなかった。陶片追放というのは、現代の選挙とも違う。一人の人間が長く王のように政治権力を持つことをアテネ人は嫌った。

テミストクレスは、救国の英雄ながら、晩年は、敵国ペルシアに亡命し、しかも政治家として過ごした。一説には、自殺説もあるが『ギリシア人の物語』ではそうなっていない。著者は、狡猾さということより、先見性をこの人物に感じ取っている。

2016年01月08日

『人斬り半次郎』池波正太郎著 新潮文庫 幕末編・賊将編

池波正太郎の著作を初めて読むことになった。動機は、暮れに鹿児島を訪問し、幕末の薩摩藩士に興味を持ったことである。西郷隆盛、大久保利通は、別格として維新前後、国政に関与した薩摩藩士は多い。その中に、中村半次郎がいる。西南戦争に薩軍の大将格として、城山で敗死した人物である。桐野利秋ともいった。陸軍少将でもあった。

上田市を訪ねたとき、赤松小三郎という人物の存在を知った。上田藩士で西洋兵学に詳しく、西洋の議会政治に関心を持った人物でもある。白昼、京都の街中で暗殺された。その下手人が中村半次郎だと言われている。彼の日記に書き記してあったことから、昭和になってわかったのだという。この小説の中に描かれているのではないかとも思ったのである。結果は、なかったのである。ただ、赤松小三郎という名前が、幕末編の最後に出てくる。それも一箇所だけである。

こうした通俗小説に、人物像を求めるのも危ういし、歴史的事実を求めてもそれほど意味はないのかも知れない。司馬遼太郎の『龍馬がゆく』でも、坂本龍馬が一人歩きを始めたのかもしれない。『人斬り半次郎』でも中村半次郎が、多くの人を斬った剣の達人のように書かれているが、その確実な証拠もないようだ。登場人物にも創作された人物もいるかもしれない。そうでないと小説として読者をひきつけないかもしれない。一読して思うのは、維新前後は大変な動乱期だったということである。

2016年01月05日

『ギリシア人の物語』Ⅰ 塩野七生著 新潮社 2800円(税別)

何というタイトルの本か忘れたが、塩野七生という作家は男性だと思ったことがある。文章を読んでそう感じたのと、ペンネームも男性を思わせるものがあったからである。かなり前の作品で、タイトルに惹かれ何気なく手にして読んだ。今日なら塩野七生が男性だと思う人はほとんどいないだろう。

大作『ローマ人物語』は完結しており、読了している。すっかり塩野七生ファンになった。政治、経済、軍事、文化については、男勝りの分析力である。ただ女性だと思ったのは、シーザーに恋したと思わせる書きぶりだったことである。水道の話、道路の話だけでも驚きで、文庫本を携えてローマを旅したくらいである。

今回は、ローマ以前、ギリシアの歴史がテーマである。全3巻の予定で、1巻が昨年の暮れに発売された。さっそく読もうとしたが、アマゾンでは購入できない。たまたま大晦日、江ノ島を日帰りした時に、藤沢駅近くの書店で購入することができた。

正月休みを利用して読んだのだが、期待どおりの内容である。歴史と言っても、世界史には詳しくない。下地になっているのは、はるかかなたの高校の歴史の授業くらいのものである。ペルシャとの戦い。とりわけテルモピュレー戦いである。クセルクセスとレオニダスの名前は記憶が残っている。それ以外に登場する人物は未知の人である。

読み終えて、記憶された人物は、テミストクレスである。1巻の主人公のような人物になっている。紙面の多くを割いている。どのような人物かは本書を読んでいただきたい。本の表紙の像がテミストクレスである。今度は、作者はテミストクレスに恋したかもしれないというのは言い過ぎであろうか。

そこここに出てくる地図と、睨めっこしながら、区別しにくい登場人物の名前を覚えながら読んだのだが、それほど読み進むのには抵抗にならない。少し時間を置いて再読してみたいと思う本である。2巻は今年の暮れ、3巻は来年の暮れの発売の予定だという。執筆中なのだろうか。小出しにするところが憎い。

2016年01月01日

大晦日日帰り旅行

元旦の日帰りの旅は、2016年で15年連続となるところだったが、途切れることになった。

前倒しというわけではないが、大晦日になった。「継続は力なり」というが、拘ることも良くない。事情が変われば変更してもよい。難しく言えば、心の調和。旅立の思いである。何故に変更したかといえば、友人との再会である。

再会の場所は、江ノ島である。でも再会は実現しなかった。友人に事情ができたからである。仕事という事情である。「遊びは自分の都合、仕事は他人の事情」。人は、他人を先にして、自分を後にするものでしょう。元々、元旦日帰り旅行は、一人旅が多かった。元旦は、家に居たり実家に居るのが日本人の習慣だから、友人に会えなかったことは苦にならない。

しばらく、俳句から遠ざかっているが、高浜虚子の「去年今年貫く棒の如きもの」という句が実感できたような気がするのである。何も、大晦日から元旦へと特別な時間の推移があるわけではない。高齢になればなおさらそう感じるのではないだろうか。湘南海岸は良い。さらに言えば海は良い。肝心の富士は、晴れていたが見えなかった。

「江ノ島の富士はいずこか冬の旅」

鎌倉には行かなかったが、江ノ島の観光客は外国人客が多いのに驚いた。中国語がしゃべれるわけではないが、東南アジアの人らしき人もいたように感じた。別段、違和感もない。楽しそうである。意外と若者が多い。笑い方は万国共通なのかそこだけは、理解できる。情の世界だから。大晦日の旅行で、元旦は数十年ぶりに違う気分を味わえた。日曜日でもテレビなど見ないのだが、読書の傍ら、画面を見る時間ができた。NHKを見たら難民を取り上げていた。20世紀は、難民の世紀だと言っている。その原因は争いである。難民になるほどの争いはやめたい。意見の違いは当然。生きる権利を奪う権利は人間にはない。良寛さんのように。植物のように。少し観念的ですが、人は生かされるままにということを日帰り旅行で実感した。そうは言っても日々の糧は必要。経済のことは無視できない。