グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2020年02月29日

2020年02月28日

「漱石句集」より(凩)

凩や真っ赤になって仁王像

<

前句にも凩の中の仁王様が詠まれていたが、その時の木肌には朱が塗られていない。

今度の仁王様には漆が塗られ真っ赤になっている。

寒さに耐えているという捉え方はかわらない。

続きを読む

<

前句にも凩の中の仁王様が詠まれていたが、その時の木肌には朱が塗られていない。

今度の仁王様には漆が塗られ真っ赤になっている。

寒さに耐えているという捉え方はかわらない。

続きを読む

2020年02月27日

2020年02月26日

2020年02月25日

「漱石句集」より(紅葉)

雲来たり雲さり瀑(たき)の紅葉かな

瀑(たき)というからには水量の多い滝であろう。

滝に近い木々は紅葉している。

滝の水しぶきではなく、雲がかかりまた晴れたりを繰り返している。

瀑(たき)というからには水量の多い滝であろう。

滝に近い木々は紅葉している。

滝の水しぶきではなく、雲がかかりまた晴れたりを繰り返している。

2020年02月24日

2020年02月23日

2020年02月22日

2020年02月21日

2020年02月20日

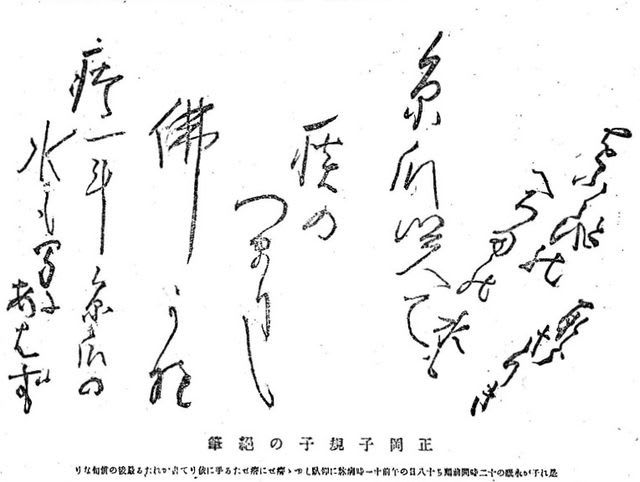

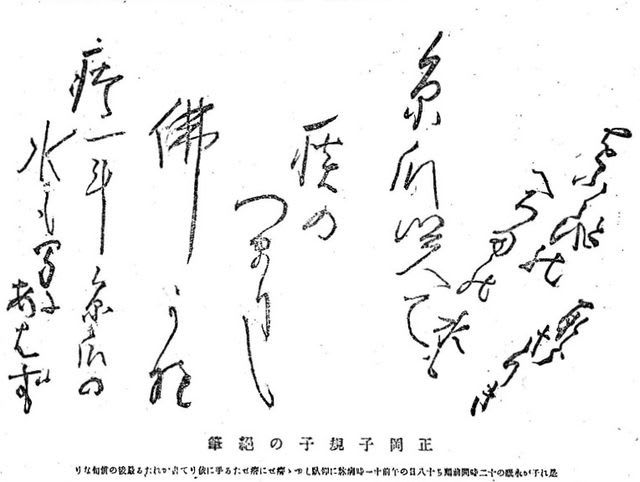

「漱石句集」より(子規)

帰ろうと泣かずに笑え時鳥

正岡子規が喀血し、見舞った。

時鳥は子規のこと。

時鳥は、不如帰(帰るに如かず)とも書く。

一種の言葉遊びだが、親友を励ます句になっている。

明治二十二年の作で、漱石俳句集の最初にある。

正岡子規が喀血し、見舞った。

時鳥は子規のこと。

時鳥は、不如帰(帰るに如かず)とも書く。

一種の言葉遊びだが、親友を励ます句になっている。

明治二十二年の作で、漱石俳句集の最初にある。

2020年02月19日

2020年02月18日

「子規句集」より(葡萄・辞世の句)

黒きまでに紫深き葡萄かな

有名な辞世の句の前に、この句があった。

よく写生されている句ではないか。

決して辞世の句になっても不名誉な句ではない。

朝顔や我に写生の心あり

(絶筆)

有名な辞世の句の前に、この句があった。

よく写生されている句ではないか。

決して辞世の句になっても不名誉な句ではない。

朝顔や我に写生の心あり

(絶筆)

2020年02月17日

「子規句集」より(秋)

草花を画く日課や秋に入る

子規は臨終が近くなって、俳句をやめなかった。

それに加えて、草花を写生することも。

「草花を写生していると、造花を感じることができる」

子規の随筆の中にある言葉である。

子規は臨終が近くなって、俳句をやめなかった。

それに加えて、草花を写生することも。

「草花を写生していると、造花を感じることができる」

子規の随筆の中にある言葉である。

2020年02月16日

2020年02月15日

「子規句集」より(雪)

いくたびか雪の深さを尋ねけり

子規の代表作といってよい。

子規句集の中にも載っている。

床に臥すことが多くなってからの句ではないが、寒さもあり寝床に横になっていたのであろう。

縁側から離れた場所に寝ているから雪の様子がわからない。

家族に尋ねたか、客人に尋ねたかわからない。

何度も何度も気になって尋ねた。

郷土松山の言葉で。

子規の代表作といってよい。

子規句集の中にも載っている。

床に臥すことが多くなってからの句ではないが、寒さもあり寝床に横になっていたのであろう。

縁側から離れた場所に寝ているから雪の様子がわからない。

家族に尋ねたか、客人に尋ねたかわからない。

何度も何度も気になって尋ねた。

郷土松山の言葉で。

2020年02月14日

「子規句集」より(春)

春惜しむ一日画をかき詩を作る

前書きに「幼児稽古画帖」とある。

ちいさな子供が絵を描くようなノートである。

ひねもす画や詩を書くことに熱中し、体の痛みを忘れるようにした。

本来なら春の雰囲気を味わいたかったと思う。

前書きに「幼児稽古画帖」とある。

ちいさな子供が絵を描くようなノートである。

ひねもす画や詩を書くことに熱中し、体の痛みを忘れるようにした。

本来なら春の雰囲気を味わいたかったと思う。

2020年02月13日

2020年02月12日

2020年02月11日

2020年02月10日

「子規句集」より(奈良の秋)

行く秋や奈良の小寺の鐘を撞く

奈良の法隆寺の近くの茶屋で柿を食べながら、鐘の音を聞いた子規は

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺

の名句を作った。

小さな寺であるが、自分でも鐘を撞いた。

一度となく何度か撞いたのであろう。

秋も冬に向かって一日一日進んでゆく。

奈良の法隆寺の近くの茶屋で柿を食べながら、鐘の音を聞いた子規は

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺

の名句を作った。

小さな寺であるが、自分でも鐘を撞いた。

一度となく何度か撞いたのであろう。

秋も冬に向かって一日一日進んでゆく。