グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2015年11月28日

田端文士村記念館

11月21日(土)、田端駅北口に近い田端文士村記念館を訪ねた。大正から昭和の初期に多くの文人が田端に住んでいた。その代表的な人物が芥川龍之介である。その家が、30分の1の大きさで復元されている。なかなか大きな家である。

北区が運営しているためか、入館料は無料である。この日は、東京国立博物館、大宮市の教会で開催される音楽会と掛け持ちで時間がとれず、ゆっくり見学できなかったので、今回は下見と言うことにして、改めて訪問することにした。散歩コースもあるので次回は散策してみることにする。

2015年11月25日

富国共生

明治維新後、新政府は富国強兵を国策とした。官営の富岡製紙場は、生糸を輸出品とするための近代工場であった。楫取素彦群馬県令の時代で、「花燃ゆ」で放映されている。朝ドラ「あさが来た」もこの時代を今放送中である。銀行が設立されたり、炭鉱開発が行われている。農業国から、工業国へと脱皮しようとしている。軍備を整え、日清日露の戦いを経て、第二次大戦まで外国との戦争を経験した。

現在、経済の停滞が長く続き、官民上げて経済成長を目指している。安保法案などにより、対外的な戦争を意識する国民も多くなった。富国強兵の時代を連想したくなるが、悲惨な戦争を経験した現在、強兵を共生に置き換えて世界の人々と向かい合いたい。

2015年11月24日

特別企画展「始皇帝と大兵馬俑」

平成になって間もない頃、中国大陸を訪問する機会があった。その時、西安市の郊外にあった兵馬俑抗を見ることができた。大きな屋根の下にあって、そのスケールに圧倒された。2000年以上前に天下統一を果たしたといえ、これほどのものが作られた不思議である。豊臣秀吉の事業などと比較できない規模である。

上野の東京国立博物館で「始皇帝と大兵馬俑」が開催されている。秦の歴史と始皇帝が紹介され、出土品も展示されている。圧巻は俑と呼ばれる、兵士の土偶である。何千と在る像のなかで代表的なものが展示されていたが、同じものがないというというのも驚きである。型を作り同じ像を作ったわけではないのである。これらの秦の時代の軍団を模した俑は、死後の始皇帝を守るためのものだというから、さらなる驚きである。

秦の国は周という王朝があった時代に生まれ、500年ほどの時を経て、始皇帝の時代に中国を統一した。しかし、15年という短い天下であった。兵馬俑抗を案内してくれた中国の友人は始皇帝の政治は、覇道だったと言った。その反対が王道である。為政者に富が集まり、人民を酷使、犠牲にする政治は、長続きしないのである。

2015年11月20日

「如く俳句」

山眠る如く机にもたれけり 高浜虚子

明治33年の作とあるので、正岡子規存命中のものである。

四季の山の移り変わりを中国の山水画家は、つぎのように表現した。

春山淡冶にして笑うが如し

夏山蒼翠にして滴るが如し

秋山明浄にして粧うが如し

冬山惨淡として眠るが如し

山眠るは、冬の季語になっている。今回の主題は、季語ではない。俳句の中に良く見かける「・・・の如き」とか「・・・のごと」という表現である。こうした俳句を「如く俳句」と呼ぶ人がいる。若い時、俳句の師から、「如く」を安易に使わないほうが良いと言われた記憶がある。加えて「老い」という言葉も。その言わんとすることは、平板な印象を与えるからだと解釈した。「何々のようだ」ということを俳句全体で表現し、老いたる者の句であることも同様に。

「如く俳句」の仕掛け人は、高浜虚子ではないかと思っている。虚子の句集に目をとうしたら40以上もある。特に昭和の時代に顕著である。しかし、老年期の

去年今年貫く棒の如きもの

は名句とされている。

また高浜虚子の句で

虹たちて忽ち君の在る如し

虹消えて忽ち君の無き如し

も世に認められた句である。

高浜虚子の門下である川端茅舎も「如く俳句」が多かった。

咳込めば我火の玉のごとくなり

咳止めば我ぬけがらのごとくなり

川端茅舎の健康の事情があり、まさに「如く」なのである。

明治33年の作とあるので、正岡子規存命中のものである。

四季の山の移り変わりを中国の山水画家は、つぎのように表現した。

春山淡冶にして笑うが如し

夏山蒼翠にして滴るが如し

秋山明浄にして粧うが如し

冬山惨淡として眠るが如し

山眠るは、冬の季語になっている。今回の主題は、季語ではない。俳句の中に良く見かける「・・・の如き」とか「・・・のごと」という表現である。こうした俳句を「如く俳句」と呼ぶ人がいる。若い時、俳句の師から、「如く」を安易に使わないほうが良いと言われた記憶がある。加えて「老い」という言葉も。その言わんとすることは、平板な印象を与えるからだと解釈した。「何々のようだ」ということを俳句全体で表現し、老いたる者の句であることも同様に。

「如く俳句」の仕掛け人は、高浜虚子ではないかと思っている。虚子の句集に目をとうしたら40以上もある。特に昭和の時代に顕著である。しかし、老年期の

去年今年貫く棒の如きもの

は名句とされている。

また高浜虚子の句で

虹たちて忽ち君の在る如し

虹消えて忽ち君の無き如し

も世に認められた句である。

高浜虚子の門下である川端茅舎も「如く俳句」が多かった。

咳込めば我火の玉のごとくなり

咳止めば我ぬけがらのごとくなり

川端茅舎の健康の事情があり、まさに「如く」なのである。

2015年11月19日

『五代友厚』 高橋直樹著 潮文庫 630円(税別)

NHKの朝ドラ「朝が来た」で五代友厚がたびたび登場する。明治維新の薩摩藩士として、その存在は知っていたが、人物の詳細は知らない。たまたま駅ビルにある本屋に入ると、入り口近くにこの本が並んでいた。値段も手ごろで、ブームに乗って購入した。本の副題として「蒼海(うみ)を越えた異端児」となっている。

小説だから、実像に誇張されている部分もあるだろうが、行動の大胆さは、快男子といえる。武士ながら商才があって、官を辞してからの実業家としての活躍は、目をみはるものがある。このあたりは、朝ドラでも紹介されるのだろう。

明治政府の富国強兵策とも深く関わり、政商という面も拭えない。そのためかは知らないが、鹿児島県人の評価は低く、長く郷土では顕彰されてこなかった人物だったようである。対照的に、大阪では評価が高いようである。東の渋沢栄一、西の五代友厚といわれるほど明治初期の日本経済をリードした。

渋沢と共通しているのは、幕末に海外に出て、西洋文化に触れ、それを理解したことである。鎖国の時代、上海やイギリスに渡っている。私欲が少なかった点も共通している。しかし、危ない橋も渡っている。だから、小説としてもおもしろいのかもしれない。写真を見るとハンサムで、著者は、女癖が悪いことを寛容なタッチで書いているが、実際はどうだったのだろう。

2015年11月17日

高浜虚子の散文 『十五代将軍』

高浜虚子と言えば俳句であるが、小説や随筆を書いた時期があった。大正元年、虚子38歳の頃の出来事を文章にしている。この頃、虚子は鎌倉に住んでいた。友人の紹介で、鎌倉の句会に参加している人たちの俳句を見てほしいという依頼があった。その中に、鳥取藩主の池田公爵がいた。虚子から見ても佳句を元殿様は作ったらしい。そのこともあって、東京にあった本邸に食事に招待された。そこに現われたのが、十五代将軍徳川慶喜だった。俳句の講義を御前(?)の前でしてから、会食になった。元将軍の俳句は、いわゆる虚子からすれば月並み俳句だったようであるが、俳句の鑑賞力は鋭いものがあったと書いている。

徳川慶喜は、2年後の大正2年に亡くなり、谷中の墓地に埋葬されたが、時代は変わっても元将軍様である。虚子の父親は松山藩の武士だったが、下級武士で直接お目通りなどはできない。その徳川慶喜にお酌してもらったとも書かれている。俳句が結んだ瞬間とも言え、驚きの体験である。

俳人は、意外と長寿の人が多い。水原秋桜子、富安風生、加藤楸邨等が思い浮かぶ。高浜虚子もそうだった。子規から写生という俳句論を継承したが、虚子なり作句態度があった。今日、俳句を大衆的な趣味として裾野を広げたのは虚子の功績である。蕪村寄りである子規よりは、芭蕉の香りがする句が虚子には多い。今後は、将軍様に講義した高浜虚子の句も鑑賞してみたい。長寿の秘訣を知ることになるかも知れない。

徳川慶喜は、2年後の大正2年に亡くなり、谷中の墓地に埋葬されたが、時代は変わっても元将軍様である。虚子の父親は松山藩の武士だったが、下級武士で直接お目通りなどはできない。その徳川慶喜にお酌してもらったとも書かれている。俳句が結んだ瞬間とも言え、驚きの体験である。

俳人は、意外と長寿の人が多い。水原秋桜子、富安風生、加藤楸邨等が思い浮かぶ。高浜虚子もそうだった。子規から写生という俳句論を継承したが、虚子なり作句態度があった。今日、俳句を大衆的な趣味として裾野を広げたのは虚子の功績である。蕪村寄りである子規よりは、芭蕉の香りがする句が虚子には多い。今後は、将軍様に講義した高浜虚子の句も鑑賞してみたい。長寿の秘訣を知ることになるかも知れない。

2015年11月13日

『良寛の生涯その心』 松本市壽著 考古堂 1800円

良寛の生涯がよくわかる。といっても、本質は、良寛が残した漢詩、歌、句、書からの推察ということになる。著者は長く編集の仕事に携わり、自ら良寛について執筆することになった。よく取材し、写真入で良寛の足跡を訪ねてみようという人にとって、ガイド本として好著と言ってよい。

とりわけ、良寛の書が見られるのはうれしい。さまざまな書体があって驚く。書道のことはわからないが、良寛の字は個性的であり、人柄が滲んでいる。古来からの書の手本を学んだことも事実で、店の看板として書かれたものは、凧に子供にせがまれて書いた「天上大風」とは違う。「上州屋」、「酢醤油」は、整って力強く素人から見ても見事である。

この書には、良寛が極端に厭世的に生きたのではなく、多くの人と交わったことも知ることができる。ただ清貧であり、無欲な生涯である。作務=労働の大事さは、禅の修業中学んだことであるが、托鉢によって他者に対する感謝で一貫している。良寛は怠け者ではない。

2015年11月12日

『良寛に生きて死す』 中野孝次著 考古堂 1800円(税別)

中野孝次は、芥川賞候補になった。良寛について書かれた本は多い。高崎市出身の歌人吉野秀雄においても著書がある。中野孝次は鬼籍に入っているが『良寛に生きて死す』は、彼の遺言のような内容になっている。講演や対談も掲載されている。

聴衆へのお土産だと言って、良寛の生き方を5つに整理した。

「物欲を捨てよ」

「今の為に生きよ」

「ゼロに身を置け」

「身を『閑』の中に置け」

「自分で考え正しく生きよ」

聴衆へのお土産だと言って、良寛の生き方を5つに整理した。

「物欲を捨てよ」

「今の為に生きよ」

「ゼロに身を置け」

「身を『閑』の中に置け」

「自分で考え正しく生きよ」

2015年11月10日

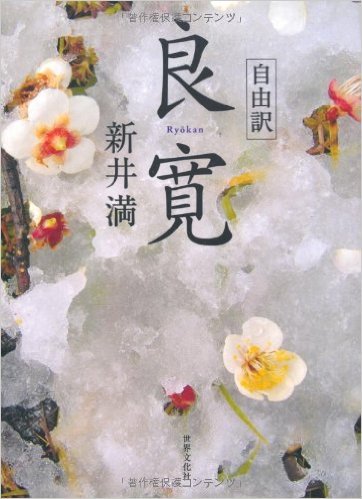

『良寛』 新井満著 世界文化社 1260円

新井満は、芥川賞受賞者である。電通に勤めながら作家として世に認められた人。近年には「千の風になって」を作詞、作曲して大ヒットしたのは、記憶に新しい。多才な人である。新井満は、新潟県の出身である。同郷の大先輩である良寛さんに関心が向くのも自然である。

良寛が残した、漢詩、短歌、俳句を新井満流に訳している。平易でわかりやすい内容になっている。良寛の生き方を意識したのは、意外と早い。世の中には、こんな風に生きられる人がいるんだという驚きだったが、そんな暮らしができるかと言えば到底無理だという結論になった。けれども、心の中には良寛の生き方は消えずに残っていた。五合庵も訪ね、良寛に関する書籍も数多く読んだ。

定年を過ぎて、身にしみて良寛の生き方が自分に迫ってきた感じがしている。新井満の良寛の世界の結論は、「こだわりをすてて日々を楽しむ」ということだという。これは、「言うは安く、行うは難し」である。良寛には宗教があった。加えて、歌や漢詩、俳句、書道といった芸術手段があった。新井満はこのことも指摘している。つまり、心の識の向上に日々努めていたのである。安穏とした生き方ではない。

心の識を高めるということはどういうことなのだろうか。良寛にとっての師とも言うべき人物は、道元だと思うが、自分にとっての人生の師は、宗教家ではないが、岡潔という数学者である。造化(岡潔は、大自然の善意といった)に対する帰依、平たく言えば、生かされていることに感謝する生き方。勇気付けられた本である。古本市で発見した本でもある。漢詩や短歌はだめだが、俳句は続けてきた。心の識を高める、良寛と共通した手段である。

2015年11月09日

劇画『死線を越えて』 藤生ゴオ作画 家の光協会 1143円(税別)

『死線を越えて』は、賀川豊彦の作品で、復刻本も出ている。出版された当時ベストセラーになった。徳島にある賀川豊彦記念館を訪ねたことがあるが、賀川豊彦のマルチさには驚かされた。宗教、教育、社会事業、社会運動、作家と多方面で活躍している。何にもまして実践家である。ガンジー、シュバイツアーと肩を並べる聖人と評価する人もいる。

この本は、『死線を越えて』を劇画にしたものである。それでも、彼の生涯は感動的である。最後まで社会の人々の幸福を目指した。世界平和は若い時からの思想の根幹にある。

2015年11月07日

『中国の大問題』 丹羽宇一郎著 PHP新書 800円(税別)

政治、経済分野の本は余程のことがなければ読まないことにしている。新聞やテレビの情報で良いと考えているからだ。たまたま古本市に出品されていたので読むことになった。著者は、民間人で初めて大使になった人である。商事会社の伊藤忠で中国との人脈があり、経済界で経営者として実績があったことも抜擢の理由になったのだろう。民主党政権の時に就任した。

経済界出身の大使らしい日中関係のあり方が述べられている。安倍政権の対応には、苦言を呈しているようにも感じる。首脳同士の対話が久しくないことも危惧している。日本にとって、中国は将来にわたって、重要な貿易国だと考えている。中国の経済が成長し、安定すれば、消費市場になると考えている。ただ、GDPでは日本を抜いたが、国民一人あたりの所得はいまだに低い。

地方と都市部の格差が大きく、爆買いなどを日本でしている中国人は、都市部の裕福な人たちである。「農民工」、「都市戸籍」、「農村戸籍」という言葉の意味も知った。少数民族の問題もある。中国は、為政者にとって複雑な、政治、経済状況があることがわかる。

中国には、2回訪問している。20年前のことで、今日とは状況が違うが、中国人に案内してもらったので、観光とは違う中国を見られた体験がある。「丹羽大使」は、在任中、中国各地を訪問し、要人にも会っているようだ。このあたりは、商社マンとしての習性というか体質で、評価したいと思う。

経済界出身の大使らしい日中関係のあり方が述べられている。安倍政権の対応には、苦言を呈しているようにも感じる。首脳同士の対話が久しくないことも危惧している。日本にとって、中国は将来にわたって、重要な貿易国だと考えている。中国の経済が成長し、安定すれば、消費市場になると考えている。ただ、GDPでは日本を抜いたが、国民一人あたりの所得はいまだに低い。

地方と都市部の格差が大きく、爆買いなどを日本でしている中国人は、都市部の裕福な人たちである。「農民工」、「都市戸籍」、「農村戸籍」という言葉の意味も知った。少数民族の問題もある。中国は、為政者にとって複雑な、政治、経済状況があることがわかる。

中国には、2回訪問している。20年前のことで、今日とは状況が違うが、中国人に案内してもらったので、観光とは違う中国を見られた体験がある。「丹羽大使」は、在任中、中国各地を訪問し、要人にも会っているようだ。このあたりは、商社マンとしての習性というか体質で、評価したいと思う。

2015年11月06日

『辛酸』 城山三郎 角川文庫 390円

足尾鉱毒事件に半生を奉げた田中正造を描いた作品である。昭和34年に出版された小説で、公害問題が社会的な問題になる前ということもあり、城山三郎の先見性に驚かされる。城山作品は数多く読んでいるが、取り上げる人物に共通点がある。それは、私心の少ない人物ということである。

ここ数年、渡良瀬川の流域を訪ねることが多く、足尾の存在が気になってきた。何を主たる産業にしているのか詳しくは知らないのだが、足尾の町は残っている。近く、観光を兼ねて、足尾銅山の歴史を見聞したいと思っている。田中正造に戻るが、妥協のできない生き方に驚きを隠しえない。権力に屈しない、公害被害者とともに生きることに全体重をかけている。地位、名誉、金に執着するような人生ではない。第一回の衆議院議員に当選し、6回も選出されている。晩年は、議員を辞職して谷中村の住民と闘う。小説は田中正造の晩年と、死後の住民運動を描いている。

田中正造の死は、大正2年の9月であった。社会運動家として知られる木下尚江が看取っている。田中正造のことは、小説『安曇野』に登場するこの人物を通して記憶に留めたのかも知れない。

2015年11月05日

心に浮かぶ歌・句・そして詩176

俳句鑑賞(12)

みちのくの伊達の郡の春田かな

富安風生

富安風生は、戦前の逓信事務次官でもあった。ホトトギスにおける高浜虚子の評価も高い。伊達郡は、阿武隈川流域の平原地帯で、芭蕉のように徒歩で訪ねたことはないが、その風景を容易に想像できる。

句の意味もあえて説明することもない平易な句であるが、美しい風景画になっている。旅情も誘う。次の句も「みちのく」を題材にしている。

雪深く南部曲家とぞ言える

山口青邨

みちのくの伊達の郡の春田かな

富安風生

富安風生は、戦前の逓信事務次官でもあった。ホトトギスにおける高浜虚子の評価も高い。伊達郡は、阿武隈川流域の平原地帯で、芭蕉のように徒歩で訪ねたことはないが、その風景を容易に想像できる。

句の意味もあえて説明することもない平易な句であるが、美しい風景画になっている。旅情も誘う。次の句も「みちのく」を題材にしている。

雪深く南部曲家とぞ言える

山口青邨

2015年11月04日

心に浮かぶ歌・句・そして詩175

俳句鑑賞(11)

万緑の中や吾子の歯生えそむる

中村草田男

草田男の句は難解という印象がある。青春時代、内面的に苦悶した時間が長かったことも無関係ではないだろう。この句によって、「万緑」は季語の資格を得たと言う。草田男の「降る雪や明治は遠くなりにけり」とともに代表的な句になっている。

自分の子供の句を残そうと思うのは親の常。草田男のこの句を意識して

犬ふぐり幼き吾子の手にかかる

また

啓蟄や居を歩行器に構えたり

娘には

恥じらいをカメラに向けて七五三

万緑の中や吾子の歯生えそむる

中村草田男

草田男の句は難解という印象がある。青春時代、内面的に苦悶した時間が長かったことも無関係ではないだろう。この句によって、「万緑」は季語の資格を得たと言う。草田男の「降る雪や明治は遠くなりにけり」とともに代表的な句になっている。

自分の子供の句を残そうと思うのは親の常。草田男のこの句を意識して

犬ふぐり幼き吾子の手にかかる

また

啓蟄や居を歩行器に構えたり

娘には

恥じらいをカメラに向けて七五三

2015年11月03日

心に浮かぶ歌・句・そして詩174

俳句鑑賞(10)

日野草城は、若くして『ホトトギス』に投句して頭角を現した俳人である。三高で俳句会を作り独自の感覚で俳句を作った。

「ミヤコホテル」という連作がある。10句あるが、感覚を知るなら3句で良いだろう。艶かしい句が並んでいる。

をみなとはかかるものかも春の闇

薔薇にほうはじめての夜のしらみつつ

夜半の春なほお処女なる妻と居りぬ

さすがに、大御所虚子先生に破門された。ただ、晩年結核を患い病床に伏すことが多くなり虚子は破門を許したと言う。

高熱の鶴青空にただよへり

日野草城は、若くして『ホトトギス』に投句して頭角を現した俳人である。三高で俳句会を作り独自の感覚で俳句を作った。

「ミヤコホテル」という連作がある。10句あるが、感覚を知るなら3句で良いだろう。艶かしい句が並んでいる。

をみなとはかかるものかも春の闇

薔薇にほうはじめての夜のしらみつつ

夜半の春なほお処女なる妻と居りぬ

さすがに、大御所虚子先生に破門された。ただ、晩年結核を患い病床に伏すことが多くなり虚子は破門を許したと言う。

高熱の鶴青空にただよへり

2015年11月02日

心に浮かぶ歌・句・そして詩173

俳句鑑賞(9)

室生犀星は、俳人ではないが、漱石や龍之介のように句を作った。梅の句があって『現代俳句』に紹介されている。

青梅の臀うつくしくそろいけり

画家が静物として描くような感じもある。犀星はまた

栗のつや落ちしばかりの光なり

栗拾いをしたことのある人なら実感としてよくわかる。

私の師ともゆうべき秋池百峰先生の句で

毬の中三つの栗が抱きあう

というのがあって、新築祝いに短冊としていただき飾ってある。

室生犀星は、俳人ではないが、漱石や龍之介のように句を作った。梅の句があって『現代俳句』に紹介されている。

青梅の臀うつくしくそろいけり

画家が静物として描くような感じもある。犀星はまた

栗のつや落ちしばかりの光なり

栗拾いをしたことのある人なら実感としてよくわかる。

私の師ともゆうべき秋池百峰先生の句で

毬の中三つの栗が抱きあう

というのがあって、新築祝いに短冊としていただき飾ってある。