グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2016年09月27日

『魂の退社』 稲垣えみ子著 東洋経済 1400円(税別)

知人の紹介で読んだ。著者は、朝日新聞の記者で編集委員の経歴がある。独立してフリーライターになることは、珍しくない。タイトルに惹かれた。彼女の魂が、組織を離れて生きることを望んだのであるが、その結果、彼女が痛切に感じたのは、日本は会社社会だという発見である。「猿は、木から落ちても猿だが、政治家は選挙に落ちればただの人」というある代議士の言葉を思い出した。ただ、違うのは出処進退を自分で決めたことである。だから後悔してはいないのだが、その落差が大きいのに驚いているのである。

なるほど、そういうものかと思う事例が、詳しく紹介されている。その中に社会保険の切り替えがある。医療保険、年金保険。雇用保険は、彼女のような退職では失業給付はもらいにくいとも書いている。雇用保険は、次の会社に就職することが前提の保険だと言うことからも、日本が会社社会だと感じたと言う。

巷を見れば、全国津々浦々に、コンビニができ。田舎にも大きなスーパーが進出し、お弁当屋さんもチェーン店である。個人経営のお店が姿を消しつつある。雇われ人になって生活する人が多くなっているのもこの流れである。

定年退職も自主退職ではないが、会社から離れることには違いない。想像はしているが、大いに参考になった。何よりも共感するのは、自分の魂にふさわしい生き方をするという点である。社会から孤立するのではなく、会社の論理で生きない生き方である。そのためにも彼女のような能力がないものにとっては、年金が経済基盤になる。加えて、規模は小さくとも農業経営もまんざら捨てたものではない。

2016年09月24日

現代語訳『古事記』 福永武彦訳 河出文庫 840円(税別)

本棚にある本は、一度は眼を通しているが、思いついて再読している。大分整理したつもりではいるが、なかなか処分しきれないでいる。堀辰雄記念館を訪ね、交友のあった人物の作家の名前が記憶に残り、ふと本棚を眺めていたらこの本が眼に入った。

古書として買った本ではない。2009年の発行のものである。古事記には、若いときから関心があって、読んでいるが断片的に理解しているに過ぎない。古い友人に神職の仕事に就いている人がいて、『真情』という冊子を長く発行し、その中で古事記の解説を連載している。それを頼りに、古事記の世界を思いつくままに覗いている。

ここ20年、日本全国への旅を意識してするようになった。そこで意識するのは神社の存在である。そこに祀られている神様は、実に神話の時代の神様が多いのである。かように、日本人は、古い神々に畏敬の念を持っていた。この本は、現代語訳であるから平易な文章で読み易い。

今年の年末には、九州に行こうと思っている。友人にも遭う目的があるが、福岡県の宗像市にある宗像大社を参拝しようと思っている。ここに祀られている神様は女神である。この神様のことも古事記に書かれている。あまりの多くの神様が古事記には登場するので、記憶しきれず、関心の対象から外れてしまう場合が多い。この大社の神様も例外ではない。

2016年09月22日

『愛ちゃんはお嫁に』

「愛ちゃん」こと卓球の福原愛が、台湾の卓球選手と結婚することを記者会見で発表した。国籍は違っても似合いのカップルに見える。ふと、口にしたのが「愛ちゃんは太郎の嫁になる」という歌詞である。歌もこの詞だけを断片的に覚えているだけだ。誰が歌い、誰が作詞し作曲したのか、曲名は何かと調べてみた。便利な時代である。インターネットですぐ分かった。

歌手は、鈴木三重子という人。紅白歌合戦にも出場した。しかも親子で。記憶にない。昭和31年、今から60年前のことである。父母や、近所のお兄さん、お姉さんが歌っていたのを聞いていたのかもしれない。歌詞からすれば、お兄さんということになるが。

「愛ちゃんはお嫁に」 原俊雄:作詞 村沢良介:作曲 鈴木三重子:歌

1.

さようなら さようなら 今日限り

愛ちゃんは太郎の 嫁になる

俺らの心を 知りながら

でしゃばりお米に 手を引かれ

愛ちゃんは太郎の 嫁になる

歌手は、鈴木三重子という人。紅白歌合戦にも出場した。しかも親子で。記憶にない。昭和31年、今から60年前のことである。父母や、近所のお兄さん、お姉さんが歌っていたのを聞いていたのかもしれない。歌詞からすれば、お兄さんということになるが。

「愛ちゃんはお嫁に」 原俊雄:作詞 村沢良介:作曲 鈴木三重子:歌

1.

さようなら さようなら 今日限り

愛ちゃんは太郎の 嫁になる

俺らの心を 知りながら

でしゃばりお米に 手を引かれ

愛ちゃんは太郎の 嫁になる

2016年09月20日

年金の強制徴収

9月20日の日経新聞の1面に「年金強制徴収を拡大」という見出しが出ている。内容を見てみると、2017年度から年間所得300万円以上の国民年金保険料の滞納者は、最終的には、財産を差し押さえるというものだ。

国民年金保険料の納付率は、60パーセント程度である。厚生年金などの被用者保険加入者や免除者を除いた第一号被保険者の納付率だが、払えない人と払わない人がいる。年間所得300万円は、払わない人と言って良い。国民年金は、強制加入である。

昨夜、BSフジで前厚生労働大臣田村衆議院議員とミスター年金と言われた長妻衆議院議員が持論を述べていた。東大の名誉教授も加わって、内容はかなり専門的になっている。共通していたのは、年金制度を持続可能なものにする点である。未納問題も話し合われていたが、払う意識をもち、老後の生活設計に年金は要になるという意識を国民が共有することだという点である。

東大教授は、ユニークな提案をしていたが、401Kに触れていた。意外と普及していないのだが、国民年金の未納者には無理な話だが、老後の生活に備える社会保険としての確定拠出年金の存在である。子供は頼りにせず、自立した老後を実現するための、経済的基盤を作れるようにしたい。会社の不理解で2年しか加入できなかったが、9月には一時金で課税なく支給されることになっている。趣味の旅の引当金にしようと思っている。

国民年金保険料の納付率は、60パーセント程度である。厚生年金などの被用者保険加入者や免除者を除いた第一号被保険者の納付率だが、払えない人と払わない人がいる。年間所得300万円は、払わない人と言って良い。国民年金は、強制加入である。

昨夜、BSフジで前厚生労働大臣田村衆議院議員とミスター年金と言われた長妻衆議院議員が持論を述べていた。東大の名誉教授も加わって、内容はかなり専門的になっている。共通していたのは、年金制度を持続可能なものにする点である。未納問題も話し合われていたが、払う意識をもち、老後の生活設計に年金は要になるという意識を国民が共有することだという点である。

東大教授は、ユニークな提案をしていたが、401Kに触れていた。意外と普及していないのだが、国民年金の未納者には無理な話だが、老後の生活に備える社会保険としての確定拠出年金の存在である。子供は頼りにせず、自立した老後を実現するための、経済的基盤を作れるようにしたい。会社の不理解で2年しか加入できなかったが、9月には一時金で課税なく支給されることになっている。趣味の旅の引当金にしようと思っている。

2016年09月14日

室生犀星の苔の庭

軽井沢は避暑地として、外国人の目に留まった。明治の後期から、別荘が増え、文人墨客も訪ねるようになった。政財界の人々の別荘も多い。冬の寒さは、敬遠され、夏に利用する場合が多い。軽井沢をこよなく愛し、定住した作家がいる。室生犀星と堀辰雄である。年の差はあったが、二人は親しく交わっている。

室生犀星の旧宅は、今も保存されて残っている。室生犀星は、庭造りに関心が強く、作庭も自分の好みに設計した。特に拘ったのは、苔と石である。庭を見て驚いたが、苔はもちろん良く管理されて、緑が美しかったが、石は敷石というよりは、河原のようである。飛び飛びではあるが、雑然としている。うっかりすると躓いて転びそうである。

室生犀星は、金沢の人で、犀川のほとりで生まれている。幼い時は、良く犀川で遊んだ。河原で石を並び替えて小川を作ったりして、自分の世界に入り込んだ時期があったらしい。作家になる素養があった。石は、毎日見ていても飽きない。だから日本人は庭に石を置くのかも知れない。石に興味を持った人物として有名なのは、宮沢賢治である。地質への関心からで、北上川の河岸の一部を、イギリス海岸と命名したのは、賢治である。

2016年09月13日

軽井沢散策(2016年9月)

堀辰雄の文学記念館は、追分にある。国道十八号線を車で移動。建物は、追分宿の一角にあった。門が立派である。表札があって、追分本陣の門を移築している。記念館は、平成になって開館したが、堀辰雄が晩年過ごした家が残っている。昭和二十八年に四十九歳で亡くなったが、ほとんど病床に伏す日々が多く、文筆活動はできなかった。新居には、二年も住むことはできなかったが、夫人と幸せな時間を過ごすことが出来たのではないだろうか。

作家が読書家というのもおかしいが、若いときから病弱であった堀辰雄に書物は特別なものであったことがわかる。それは、庭先に書庫を造っていることである。和室四畳半くらいの独立した建物である。本の並べ方も、夫人に指示していたが、完成を見ることなく亡くなった。一人静かに、来し方をたどり読書する空間にしたかったのであろう。健康が許せば、小説も書いたかもしれない。妻多恵は、夫の死後半世紀を生き、二〇一〇年になくなっている。夫の死後建てた家は、展示室になっている。

数年前に宮崎駿監督が『風立ちぬ』のタイトルでアニメ化したことがある。内容全てが『風立ちぬ』ではないが、小説の雰囲気は出ていた。堀辰雄には、多恵と結婚する前に婚約していた人がいる。矢野綾子という人で、婚約後一年もしないで結核で亡くなってしまう。風立ちぬ』に登場する節子は、矢野綾子がモデルになっている。

堀辰雄には、若いときから健康問題が付き纏っていた。肋膜炎で死に掛けた時もあり、結核は完全に治癒しなかった。いつも「死の影の谷」を歩んでいた。尊敬する芥川龍之介の自死や、母親が大震災で亡くなった体験もあった。身近に綾子の死にも出会っている。人の世の儚さ、侘しさを痛いほどに味わった人生であったと思う。彼の生きがいは、物を書くことであったし、それが生活の糧になったことは、才能に違いないが、愛するものの存在は必要であった。その存在は、ただ傍らにあれば満足だというの『風立ちぬ』から伝わってくるし、高原の自然が背景にあって、なんとも清淨観がある。病弱ではあるが、精神的には逞しく生きている。散歩と読書、文学としての創作が多くの時間を占めている。

「風立ちぬ、いざ生きめやも」

2016年09月10日

女性の社会進出

女性が、育児だけでなく社会に出て働く時代になってきた。育児休業制度も定着しつつあり、休業期間中の雇用保険からの給付も改善されている。少子高齢化の問題が背景にあり、核家族化無関係ではない。自分の妻を、家内と呼ぶのにふさわしくない時代になった。ならば、家外と呼べばと思うがそこまではいかない。響きも悪いし、「家害」の文字を連想すると言ったら女性蔑視になる。

専業主婦という妻の立場も崩れようとしている。育児と調理、家計の会計責任者という家庭の主婦の位置も変わろうとしている。逆に、「男子厨房に入るべからず」という格言は、放棄してもよさそうである。将来、男性が一人暮らしになった時、一番困るのは、3食の食事である。若いときから準備しておいた方がよさそうである。

10月から、条件付だが、短時間労働者でも健康保険や厚生年金に加入できるようになる。多くは、女性のパートタイマーである。配偶者控除の見直しを含めた、税制改正も論議されている。最低賃金も、全国的に引き上げられている。同一労働同一賃金の方向に流れている。いずれにしても、女性の社会進出が求められる社会になった。東京都の小池知事も、待機児童の対策に乗り出した。ただ、育児において、3歳くらいまでは両親の愛情が子供に十分与えられる環境が必要である。人の情緒は、ほとんどこの時期に形成されるらしい。

専業主婦という妻の立場も崩れようとしている。育児と調理、家計の会計責任者という家庭の主婦の位置も変わろうとしている。逆に、「男子厨房に入るべからず」という格言は、放棄してもよさそうである。将来、男性が一人暮らしになった時、一番困るのは、3食の食事である。若いときから準備しておいた方がよさそうである。

10月から、条件付だが、短時間労働者でも健康保険や厚生年金に加入できるようになる。多くは、女性のパートタイマーである。配偶者控除の見直しを含めた、税制改正も論議されている。最低賃金も、全国的に引き上げられている。同一労働同一賃金の方向に流れている。いずれにしても、女性の社会進出が求められる社会になった。東京都の小池知事も、待機児童の対策に乗り出した。ただ、育児において、3歳くらいまでは両親の愛情が子供に十分与えられる環境が必要である。人の情緒は、ほとんどこの時期に形成されるらしい。

2016年09月08日

映画「動乱」

帰宅して、テレビのスイッチを入れると高倉健と吉永小百合が眼に入る。2人とも若い。タイトルはすぐに思いつかなかったが、2・26事件の首謀者の一人である青年将校とその妻を描いた物語で、はるか昔に映画館で見た記憶がある。調べてみると、1980年の上映である。軍人によるクーデターだが、成功はしなかった。その真相や、この事件に対する是非については、多くの書物が書かれており、言及しない。

ただ、昭和天皇がこの事件では、断固たる姿勢をとったことは、ほぼ確かな歴史的事実になっている。現在、『昭和天皇実録』が暫時出版されている。事件のあった昭和11年は、第7巻に収録されている。2月26日を見てみると、さすがに記述が多い。天皇が起床したのは6時20分とある。最初に事件の内容を伝えたのは、侍従とある。その後、宮内大臣、侍従武官長に相次ぎ報告を受ける。本書では、「謁を賜う」という表現である。

「早期終息」の意志を最初から示しているのがわかる。午前中には、内大臣斎藤実の死亡を確認し、鈴木貫太郎侍従長は重傷だが生存を確認している。侍医を派遣し、スープを賜うという記事が印象的である。侍従長に対するひとかどならぬ昭和天皇の想いがよくわかる。午後8時には、内務大臣が総理大臣代理となり、午前零時には戒厳令の勅令に署名している。徹底的な鎮圧を望まれ、午前1時45分に就寝されている。「御格子になる」という表現である。

ただ、昭和天皇がこの事件では、断固たる姿勢をとったことは、ほぼ確かな歴史的事実になっている。現在、『昭和天皇実録』が暫時出版されている。事件のあった昭和11年は、第7巻に収録されている。2月26日を見てみると、さすがに記述が多い。天皇が起床したのは6時20分とある。最初に事件の内容を伝えたのは、侍従とある。その後、宮内大臣、侍従武官長に相次ぎ報告を受ける。本書では、「謁を賜う」という表現である。

「早期終息」の意志を最初から示しているのがわかる。午前中には、内大臣斎藤実の死亡を確認し、鈴木貫太郎侍従長は重傷だが生存を確認している。侍医を派遣し、スープを賜うという記事が印象的である。侍従長に対するひとかどならぬ昭和天皇の想いがよくわかる。午後8時には、内務大臣が総理大臣代理となり、午前零時には戒厳令の勅令に署名している。徹底的な鎮圧を望まれ、午前1時45分に就寝されている。「御格子になる」という表現である。

2016年09月07日

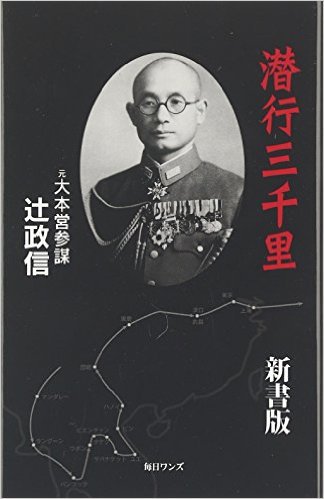

『潜行三千里』辻正信著

新書版である。ベストセラーになった本の復刻版である。最近新聞広告でよく紹介されているので、読んでみようと思った。辻正信と言えば、関東軍や大本営の参謀として知られている。終戦後、東南アジアや中国大陸に潜伏し、帰国し国会議員になった人物である。その後、東南アジヤを再訪し、後方不明になったことでも知られている。

逃亡記として読むと体験談でもあり、文章力もあって臨場感を生んでいる。参謀としての機転、大胆さ、情報分析、決断の的確さなど随所に見られ、スリリングで面白い読み物になっている。終戦後のアジアは、独立運動も絡み、不安定な世情だということがわかる。蒋介石の国民党軍が、辻の力を借りようとしたこともうなづける。

私の大叔父は、終戦後少佐を最後とし、1年近くベトナムに残った体験談を話してくれたことがあった。治安維持に、日本の軍隊が必要だったのである。戦犯になる可能性がない点では、辻正信と違っていたが。瀬島龍三も大本営の参謀でシベリヤに抑留され、日本に戻り実業家となり、中曽根政権で行政改革に手腕を振るっている。末次一郎は、陸軍中野学校の出身で、戦後も政治の影になって活躍した人物である。評価は別にして、国士という感じがする。

『石原莞爾 マッカーサーが一番恐れた男』も並行して読んでみた。なるほど、迫力のある人物である。東条英機とは馬が合わなかった。

2016年09月06日

『安曇野(五部)』臼井吉見著 筑摩書房

完結編。とにかく大作であった。新宿中村屋の相馬夫妻を主人公に据えたのも良かったが、安曇野を一躍有名にした功績は大きい。安曇野と言う場所が好きなったことは、無論なのだが、信州という隣接県の県民性に興味を抱いた。内陸にあって、高山に囲まれた地形や風土も傍から見れば魅力的である。特に春の季節は、何ともいえない自然がある。5月の連休は、自然と信州に足が向く。

相馬夫妻の死を持って小説は大団円とならない。突然「僕」が登場し、戦中戦後の体験談を交えた臼井史観が繰り広げられる。著名な学者や作家が登場する。小説『安曇野』からすれば蛇足のような感じもする。

相馬夫妻の死を持って小説は大団円とならない。突然「僕」が登場し、戦中戦後の体験談を交えた臼井史観が繰り広げられる。著名な学者や作家が登場する。小説『安曇野』からすれば蛇足のような感じもする。

2016年09月02日

東京株式市場8月場所

取引日が22日あって、見事に相星になった。

○●●○●○○●○●●○●○○●○●●○●○

月初めと月末の株価もほぼ同じ水準である。イギリスのEU離脱で、株価が大暴落を起こしたが、市場もようやく落ち着いてきた感じである。9月は、多くの企業が、配当を実施する月でもあり、優待の多い月でもある。もともと、長期保有、配当、優待目的の株式投資だから、企業が安定的に成長し、倒産の憂き目に遭わなければ良いと思っているので、8月は夏休みのような感じがした。

○●●○●○○●○●●○●○○●○●●○●○

月初めと月末の株価もほぼ同じ水準である。イギリスのEU離脱で、株価が大暴落を起こしたが、市場もようやく落ち着いてきた感じである。9月は、多くの企業が、配当を実施する月でもあり、優待の多い月でもある。もともと、長期保有、配当、優待目的の株式投資だから、企業が安定的に成長し、倒産の憂き目に遭わなければ良いと思っているので、8月は夏休みのような感じがした。