グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2013年08月31日

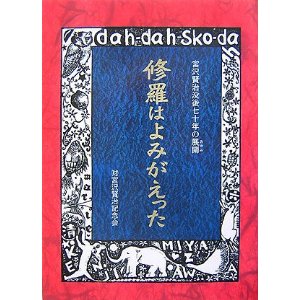

『修羅はよみがえった』(財)宮沢賢治記念館 3800円+税

『修羅はよみがえった』(財)宮沢賢治記念館 3800円+税 ブッキング

10年ぶりに花巻を訪ねた。今回は、宮沢賢治でなく、遠野に一泊し、帰路に花巻に寄る計画で、「宮沢賢治記念館」には行かず、「新渡戸稲造記念館」がメインだった。しかし、二つの記念館は、それほど遠くはないので、宮沢賢治記念館」を訪ねることにした。館内の掲示は、10年前とほとんど変わっていなかったので時間をかけず、売店の書籍コーナーに行く。そこで購入したのがこの本である。500ページを超える大作である。前回は、『兄のトランク』(文庫)を買っただけである。毎日寝る前に少しずつ、200ページほど読んだところで、書評を書くのもどうかと思うが、宮沢賢治という人が、世に出ていく様子がよくわかる。詩人の草野心平の存在が大きかったことは知っていたが、それだけではないことがわかる。

改めて思うのは、弟、宮沢清六の存在である。兄の原稿を良く保管し、原稿を整理している。ゴッホの弟テオと対比している。弟は、長命であった。著名人で高村光太郎は、賢治紹介に大きな働きをしたことは、直接親交があったことから容易に想像できるが、横光利一が、賢治の詩才を認めていたことは初めて知った。谷川徹三もしかり。

現在、全国に「宮沢賢治の会」があるように、郷土はもちろんであるが根強い賢治愛好者がいることは、宮沢賢治の思想が大地に根付いているのだと再認識した。土に根付いた作品と言えば言い過ぎだが、没後70年しても色褪せてはいないことが証明している。没後数年に全集を出そうとしたことは凄いことである。

なお定価が3800円となっているが「宮沢賢治記念館」では1500円税なしで購入できた。ただし、残部は少ないと書いてあったので、今後この値段で購入できるかは保証のかぎりではない。

2013年08月30日

『冬の渚』(拙著)良寛菩薩への思慕

良寛菩薩への思慕

長男、小学校四年生、長女、小学校一年生の夏、新潟県の出雲崎に海水浴に出かけたことがあった。今から十四年も前のことである。どちらかといえば、家庭よりも仕事中心だった父親として、数少ない子供へのサービスだった。日帰りの慌しいスケジュールだったが、何枚かの写真が残っている。

出雲崎と言えば、良寛さまが生れた地である。当時から、良寛の生き方に惹かれていたのであろう。海水浴ということで子供たちを誘い出した訳だが、親の目的もしっかり果たしている。その証拠に、良寛記念館を訪ねたことが記念写真でわかる。

今日、成人した二人を海水浴に行こうということで連れ出すことは不可能である。長男から、数日前に結婚の希望を打ち明けられ、それではと、巣立つ息子の記念として、親子の最後の旅だからという理由で、新潟への旅が実現した。美味しい海鮮料理と買い物も誘い水になった。運転は長男が買って出た。運転手付き、車も長男の物。費用は全額父親負担というのは、十四年前と同じだが、今回は黄門様気分ということでもある。娘もよくつきあってくれた。二人とも良寛のことは詳しく知らない現代っ子ではある。

良寛は、江戸時代の宝暦八年(一七五六年)に出雲崎に生をうける。橘屋という屋号を持つ、格式のある庄屋の家の長男として、将来は名主としての人生を歩むことを宿命づけられる境遇にあった。本名は山本栄蔵。祖父に山本家を継ぐものがなかったために、佐渡の分家であった山本家から養女をもらった。良寛の母である。おのぶと言った。父親は、与板の新木家からおのぶの婿として山本家の人になった。以南という俳号を持ち、風流人として知られている。後に、京都の桂川に入水自殺したとされる。

富裕な家に生れた良寛はなぜ、仏門に入ったのだろうか。幼いとき、朝寝坊した良寛が、父親からひどく叱られたことがあった。そのとき、上目遣いに父親を見上げたので

「親を上目でにらむやつは鰈になるぞ!」

と言われ、本気でそう思った良寛は、海岸の岩に腰をおろし、いつ自分が鰈になるかと海を見つめながら不安に打ちひしがれていた。夕暮れになっても家に良寛が帰ってこないので、母親が心配し探し歩き、とうとう見つけると、母親に向って

「わしはまだ、鰈になっていないかえ」

と言ったという逸話が残されている。

純真といえば純真だが、後の良寛を彷彿させるものがある。その後も読書好きで自閉的な幼少年時代を送っている。七歳の時には、荻生徂徠派の儒学者、大森子陽の塾で儒学を学んでいる。庄屋の息子だからできたことで、後に多くの漢詩を書く素地になっている。

庄屋というのは、争いごとの仲介にあたることも多かった。良寛は根が正直だから相手の言い分をそのまま伝えるので、両者の感情に火を注ぐ羽目になることがしばしばであった。それに、罪人の処刑に立ち会わされることもあり、良寛の人間性からは名主見習はとうてい務まらなかった。意を決し、十八歳のとき同じ出雲崎にある曹洞宗の光照寺で剃髪する。しかし、父以南から認めてもらえない。そして四年を経て、二十二歳のとき、光照寺に、備中玉島(現岡山県倉敷市)の円通寺から国仙和尚が訪れ、父親の許しを得て、修行僧としての道を歩むことになったのである。国仙和尚とともに郷里を離れるが、同時に母との永別となった。

たらちねの母が形見と朝夕に

佐渡の島べをうち見つるかも

師匠の国仙和尚の死後、郷里に帰った良寛が母を偲んで詠んだ歌である。

良寛記念館から海手に小高い丘があり、遥か先に佐渡の島を望むことができる。右手海岸沿いに弥彦山があり、良寛が庵にした五合庵のある国上(くがみ)山が見える。涯下には日本画の安田靫彦が設計した良寛堂が見える。生家の橘屋の跡地に立てられている。良寛の坐像もあり、国道に面し、佐渡を見つめているようである。晩年の釈迦は北へ北へと旅をした。幼くして死別した母親の眠る故郷を目指したと言われている。良寛の母の生地である佐渡相川も北にあった。それにしても、出雲崎の町並みは、江戸時代の良寛の時代を思わせるものがある。

今宵の宿は寺泊である。出雲崎からはそれほど遠い距離ではない。橘屋は、回船問屋も営んでいたというが、今日漁港の基地はすっかり寺泊に移っている、佐渡への船も寺泊から出ている。魚を売る店が軒を連ね、大量に観光客が買ってゆく。

泊まったのは割烹旅館で、元は網元だったらしい。家は古いが、料理は一級だった。しかも温泉付きで、一泊二食一万円。テレビの他に、これといった設備はない。夜更かしもせず、親子三人何年ぶりかの川の字になって寝た。朝食も朝から刺身が出た。品数も多く大食漢の長男も手をつけないものがあった。

「父さん。あちらとこっちのおかずの内容が違うよ」

と娘。女の子らしい観察眼である。大広間での食事だったが、昨夜の客は我々を含めて七人。旧館に泊まった分、料理の内容が良くなったらしい。

良寛は、後世なぜに人々に親しまれているのであろうか。ただ、そういっても、真似のできる人生ではない。独り身で、冬の厳しい山の中の山荘暮らしである。しかも、住職としての寺持ちでもない。りっぱに曹洞宗の高僧になる資格があっても、それをあえて望まなかった。托鉢をして里に出て糧を得た。乞食僧といっても良い。そんな暮らしを二十年以上も続けたのである。

国仙和尚が良寛に与えた印可の偈、つまり修了証書には

良寛庵主に附す

良はまた愚の如く 道うたた寛し

騰々として運に任す 誰か看るを得ん

という人物評価を与えている。「大愚良寛」まさに言い得ている。しかも、ゆるやかにして天地自然に遊ぶようである。「任運騰々」は良寛に最も相応しい言葉であるが、このことを理解する人は少ないであろうというのである。

一方、良寛の残した数々の書、短歌、俳句、漢詩などを見ると只者ではないことがわかる。その背景には、教養などと言って済まされない、修学の歩みと精神の練磨が想像される。人生とは己を高めるためにあるとでも主張しているようである。しかし、良寛自身は

「そんなことは、わしは知らんよ」

というかのように、子供たちと毬つきをして遊びほうけている。

この里に手まりつきつつ子供らと

遊ぶ春日はくれずともよし

霞立つながき春日を子どもらと

手まりつきつつこの日暮らしつ

国上山の中腹の杉林に包まれて、五合庵がある。九月十二日、残暑の日の訪問では、木立ちに囲まれ涼しさはあるが、雪深い冬の厳しさを想像すると、住むこと事態が脅威に感じられた。里へ托鉢に上り下りすることを考え合わせると尚更の感がある。

当時の一流の学者や友人が五合庵を訪ねることもあった。夜を明かして語らったこともあった。訪ねる人からすれば、一晩二晩の仮の宿だから風流さにしたれるが、良寛にとっては、生活の拠点である。

国上山を去るにあたって、豊かな自然と、四季の移り変わりの中での日々を振り返り

形見とて何残すらむ春は花

夏ほととぎす秋は紅葉ば

と詠んだ良寛ではあるが、友人が庵を去るときには

月よみの光を待ちて帰りませ

山路は栗のいがの多きに

と帰りの安全に配慮もするが、ひきとめたい心も覗かせる。岩手花巻の郊外の山荘に晩年暮らした高村光太郎は、良寛の心境に共感する日々もあったであろう。

政治とは無縁だった良寛に、長岡藩主牧野忠精(ただきよ)から声がかかった。というよりは、藩主自ら五合庵を訪ね、長岡の寺の経営を依頼したのである。そのとき、良寛は次ぎの一句を紙に書いて渡した。

たくほどは風がもてくる落葉かな

この句に、藩主は良寛の心を変えることはできないと知った。松平定信の信任も厚く老中にもなった人物に媚びることもなかった良寛もさすがだが、藩主も偉い。

良寛と同時代の人で、伝国の辞で知られる上杉鷹山の藩政改革には関心を寄せていたらしく、米沢へ旅をし、詩を残している。教育者として鷹山公のブレーンになった細井平州の名を若いときに聞いていたからである。政治に参加し、教育者として組織的に行動はしなかったが、良寛の人生がそのまま後世までの教育行為になっている。

仏教の教えの中に「愛語」というのがある。これは、人と接するときの態度のあり方を説いたものである。良寛の遠い師である、曹洞宗を永平寺に開基した道元の『正法眼蔵』にも書かれている。今は亡き、奈良薬師寺の管長であった高田後胤が、講和の始めに語っていた言葉を実践することである。

「仏教は丸い心の教え也。仏教はおかげさまの心の教え也。仏教は大慈悲なる心の教え也。仏教は静かなる心の教え也。仏教は安らかなる心の教え也::::」

良寛という人の肉声は聞くこともできないが、数々の逸話から想像し耳を澄ませば、柔らかく、優しく、温かい声の響きの持ち主だったことであろう。

どのような素晴らしい言葉を述べようが、気持が一致していなければ、白々しく他者には伝わるだけである。福祉の仕事が尊いというよりは、仕事に望む態度こそが尊いということと同じである。

生きるということは食べるということに他ならない。僧侶といえども霞を食べては生きられない。禅では労働のことを作務(さむ)という。円通寺での修行時代、日課といえば一に作務、二に座禅、三に読経で、労働が最も重視されていた。国仙和尚は、若き日の良寛に「一に石を曳き、二に土を搬ぶ」と修行の根本は労働であると教えた。良寛はどちらかといえば理論派で、仏教を頭で考えていたらしい。

同じ修行僧の中で仙桂という兄弟子がいた。この人は座禅や経典を読んだりせず、もっぱら野菜を作って他の修行僧に食べさせていた。後年、良寛は仙桂和尚の死を知って、尊敬をこめて詩を書いている。仙桂和尚は真の道者だとも言っている。

今日、檀家を持った住職は、経を上げる代償にお布施をいただく。戒名をつけるのに院号つきだと百万円が相場だという話を聞いたことがある。そのお金の一部は本山に献金され、その宗派での位に関係するのだという風聞がある。まるで、どこやらの政党の金権政治に似ている。こんな現代の寺の様子を見たら良寛はどう思うのだろうか。

良寛は、お金を得るための労働をしたわけではない。托鉢をし、自分の身を養うだけのものを得ればそれで十分であった。ただ身の回りのことは自分でした。飢饉もあり、

自ら生きるだけでも大変だった時代、人々から糧を得られたのは、良寛の徳にあったというしかない。

道元禅師の次の話も有名である。中国の宋に留学した道元は二十三歳の若さであった。ある夏の炎天下の中、仏殿の前で汗まみれになりながら椎茸を干している老典座に出会う。道元は高齢の身を案じ

「この暑い日照りの中で、どうして年をとったあなたがそんなことをなさるのですか、人足をお使いになれればいいのに」

老典座は若留学生に

「他はこれ我にあらず」

とこの仕事は自分の役目なのだ。他には任せられないという。

「それでは、もう少し日が翳ってからなされば」

それに対する答えは

「さらにいずれの時をか待たん」

と今しか椎茸を干す時間はないのだと言い切る。

貴族出身の道元にとって、勝手仕事は軽蔑していたが、この出来事により禅の修業の中で作務の大切さを知ったというのである。

本来、労働というのは人から命令されてやるのではない。自ら自覚して、しかも自分の都合でやるものでもない。人々が誰しもこのようにして働ければ労働者、使用者の区別もなくなるが、世の中それほど単純にはいかない。

企業でも、政治のリーダーでも、働く人々が自ら進んで働けるような環境を作るのが本来の役割であって、労働者や国民に、働いてもらって食べさせてもらっているくらいに謙虚になれたら良いのだと思う。仕事に使ってやっているのだから特別な存在だというのは傲慢である。加えて、リーダーになることは重荷を負うことでもある。

また、宗教者は、一面“道を説く君”である。経典を良く学び、頭でその教えをわかったつもりで、身分も保証された寺で檀家の人々に話し、その役目を果たしているように見える。解剖学者の養老猛が、最近ベストセラーになっている『バカの壁』で指摘しているが、体で考えるということも大事なのである。禅の中で、座禅による瞑想、作務による行(ぎょう)の意味がそこにある。

ヨーロッパから、未知の日本にキリスト教の布教にやってきたフランシスコ・ザビエルなどは立派な宗教者である。なぜなら、多くの信者に囲まれて、権威の中に保守的に安住している宗教者も多い。平和な時代は、宗教者も保守的になりやすいものだ。良寛の乞食のような生活に刺激され、少し言い過ぎになっている。

良寛は、六十九歳の時に、国上山の庵から里に下りる。島崎の木村家の一画に住まいを提供され、家人の世話も受けるようになった。このあたりは、素直である。老いを意識し、独り暮らしの限界も知っていた。それだけではない。四十歳も歳の違う女僧と心を通わすこともあった。歌集『蓮の露』を著わした貞心尼その人である。安田靫彦画伯の二人の対面図は、複製だったかも知れないが良寛記念館に展示されている。

瀬戸内寂聴は、二人の間に通う恋心を小説に書いているが、プラトニックな(?)男女の愛は美しくもある。

あづさゆみ春になりなば草の庵を

とく出て来ませ会いたきものを

良寛の死を見取ったのも貞心尼である。

裏を見せ表を見せて散る紅葉

散るさくら残る桜も散る桜

良寛の辞世ではないが、良寛の人を良く表わしている。その良寛は、木村家の菩提寺、隆泉寺に眠っている。墓石は大きいが良寛菩薩を思慕する人の思いのためである。隆泉寺は浄土真宗の寺である。雑炊宗と言われた良寛らしい。

長男、小学校四年生、長女、小学校一年生の夏、新潟県の出雲崎に海水浴に出かけたことがあった。今から十四年も前のことである。どちらかといえば、家庭よりも仕事中心だった父親として、数少ない子供へのサービスだった。日帰りの慌しいスケジュールだったが、何枚かの写真が残っている。

出雲崎と言えば、良寛さまが生れた地である。当時から、良寛の生き方に惹かれていたのであろう。海水浴ということで子供たちを誘い出した訳だが、親の目的もしっかり果たしている。その証拠に、良寛記念館を訪ねたことが記念写真でわかる。

今日、成人した二人を海水浴に行こうということで連れ出すことは不可能である。長男から、数日前に結婚の希望を打ち明けられ、それではと、巣立つ息子の記念として、親子の最後の旅だからという理由で、新潟への旅が実現した。美味しい海鮮料理と買い物も誘い水になった。運転は長男が買って出た。運転手付き、車も長男の物。費用は全額父親負担というのは、十四年前と同じだが、今回は黄門様気分ということでもある。娘もよくつきあってくれた。二人とも良寛のことは詳しく知らない現代っ子ではある。

良寛は、江戸時代の宝暦八年(一七五六年)に出雲崎に生をうける。橘屋という屋号を持つ、格式のある庄屋の家の長男として、将来は名主としての人生を歩むことを宿命づけられる境遇にあった。本名は山本栄蔵。祖父に山本家を継ぐものがなかったために、佐渡の分家であった山本家から養女をもらった。良寛の母である。おのぶと言った。父親は、与板の新木家からおのぶの婿として山本家の人になった。以南という俳号を持ち、風流人として知られている。後に、京都の桂川に入水自殺したとされる。

富裕な家に生れた良寛はなぜ、仏門に入ったのだろうか。幼いとき、朝寝坊した良寛が、父親からひどく叱られたことがあった。そのとき、上目遣いに父親を見上げたので

「親を上目でにらむやつは鰈になるぞ!」

と言われ、本気でそう思った良寛は、海岸の岩に腰をおろし、いつ自分が鰈になるかと海を見つめながら不安に打ちひしがれていた。夕暮れになっても家に良寛が帰ってこないので、母親が心配し探し歩き、とうとう見つけると、母親に向って

「わしはまだ、鰈になっていないかえ」

と言ったという逸話が残されている。

純真といえば純真だが、後の良寛を彷彿させるものがある。その後も読書好きで自閉的な幼少年時代を送っている。七歳の時には、荻生徂徠派の儒学者、大森子陽の塾で儒学を学んでいる。庄屋の息子だからできたことで、後に多くの漢詩を書く素地になっている。

庄屋というのは、争いごとの仲介にあたることも多かった。良寛は根が正直だから相手の言い分をそのまま伝えるので、両者の感情に火を注ぐ羽目になることがしばしばであった。それに、罪人の処刑に立ち会わされることもあり、良寛の人間性からは名主見習はとうてい務まらなかった。意を決し、十八歳のとき同じ出雲崎にある曹洞宗の光照寺で剃髪する。しかし、父以南から認めてもらえない。そして四年を経て、二十二歳のとき、光照寺に、備中玉島(現岡山県倉敷市)の円通寺から国仙和尚が訪れ、父親の許しを得て、修行僧としての道を歩むことになったのである。国仙和尚とともに郷里を離れるが、同時に母との永別となった。

たらちねの母が形見と朝夕に

佐渡の島べをうち見つるかも

師匠の国仙和尚の死後、郷里に帰った良寛が母を偲んで詠んだ歌である。

良寛記念館から海手に小高い丘があり、遥か先に佐渡の島を望むことができる。右手海岸沿いに弥彦山があり、良寛が庵にした五合庵のある国上(くがみ)山が見える。涯下には日本画の安田靫彦が設計した良寛堂が見える。生家の橘屋の跡地に立てられている。良寛の坐像もあり、国道に面し、佐渡を見つめているようである。晩年の釈迦は北へ北へと旅をした。幼くして死別した母親の眠る故郷を目指したと言われている。良寛の母の生地である佐渡相川も北にあった。それにしても、出雲崎の町並みは、江戸時代の良寛の時代を思わせるものがある。

今宵の宿は寺泊である。出雲崎からはそれほど遠い距離ではない。橘屋は、回船問屋も営んでいたというが、今日漁港の基地はすっかり寺泊に移っている、佐渡への船も寺泊から出ている。魚を売る店が軒を連ね、大量に観光客が買ってゆく。

泊まったのは割烹旅館で、元は網元だったらしい。家は古いが、料理は一級だった。しかも温泉付きで、一泊二食一万円。テレビの他に、これといった設備はない。夜更かしもせず、親子三人何年ぶりかの川の字になって寝た。朝食も朝から刺身が出た。品数も多く大食漢の長男も手をつけないものがあった。

「父さん。あちらとこっちのおかずの内容が違うよ」

と娘。女の子らしい観察眼である。大広間での食事だったが、昨夜の客は我々を含めて七人。旧館に泊まった分、料理の内容が良くなったらしい。

良寛は、後世なぜに人々に親しまれているのであろうか。ただ、そういっても、真似のできる人生ではない。独り身で、冬の厳しい山の中の山荘暮らしである。しかも、住職としての寺持ちでもない。りっぱに曹洞宗の高僧になる資格があっても、それをあえて望まなかった。托鉢をして里に出て糧を得た。乞食僧といっても良い。そんな暮らしを二十年以上も続けたのである。

国仙和尚が良寛に与えた印可の偈、つまり修了証書には

良寛庵主に附す

良はまた愚の如く 道うたた寛し

騰々として運に任す 誰か看るを得ん

という人物評価を与えている。「大愚良寛」まさに言い得ている。しかも、ゆるやかにして天地自然に遊ぶようである。「任運騰々」は良寛に最も相応しい言葉であるが、このことを理解する人は少ないであろうというのである。

一方、良寛の残した数々の書、短歌、俳句、漢詩などを見ると只者ではないことがわかる。その背景には、教養などと言って済まされない、修学の歩みと精神の練磨が想像される。人生とは己を高めるためにあるとでも主張しているようである。しかし、良寛自身は

「そんなことは、わしは知らんよ」

というかのように、子供たちと毬つきをして遊びほうけている。

この里に手まりつきつつ子供らと

遊ぶ春日はくれずともよし

霞立つながき春日を子どもらと

手まりつきつつこの日暮らしつ

国上山の中腹の杉林に包まれて、五合庵がある。九月十二日、残暑の日の訪問では、木立ちに囲まれ涼しさはあるが、雪深い冬の厳しさを想像すると、住むこと事態が脅威に感じられた。里へ托鉢に上り下りすることを考え合わせると尚更の感がある。

当時の一流の学者や友人が五合庵を訪ねることもあった。夜を明かして語らったこともあった。訪ねる人からすれば、一晩二晩の仮の宿だから風流さにしたれるが、良寛にとっては、生活の拠点である。

国上山を去るにあたって、豊かな自然と、四季の移り変わりの中での日々を振り返り

形見とて何残すらむ春は花

夏ほととぎす秋は紅葉ば

と詠んだ良寛ではあるが、友人が庵を去るときには

月よみの光を待ちて帰りませ

山路は栗のいがの多きに

と帰りの安全に配慮もするが、ひきとめたい心も覗かせる。岩手花巻の郊外の山荘に晩年暮らした高村光太郎は、良寛の心境に共感する日々もあったであろう。

政治とは無縁だった良寛に、長岡藩主牧野忠精(ただきよ)から声がかかった。というよりは、藩主自ら五合庵を訪ね、長岡の寺の経営を依頼したのである。そのとき、良寛は次ぎの一句を紙に書いて渡した。

たくほどは風がもてくる落葉かな

この句に、藩主は良寛の心を変えることはできないと知った。松平定信の信任も厚く老中にもなった人物に媚びることもなかった良寛もさすがだが、藩主も偉い。

良寛と同時代の人で、伝国の辞で知られる上杉鷹山の藩政改革には関心を寄せていたらしく、米沢へ旅をし、詩を残している。教育者として鷹山公のブレーンになった細井平州の名を若いときに聞いていたからである。政治に参加し、教育者として組織的に行動はしなかったが、良寛の人生がそのまま後世までの教育行為になっている。

仏教の教えの中に「愛語」というのがある。これは、人と接するときの態度のあり方を説いたものである。良寛の遠い師である、曹洞宗を永平寺に開基した道元の『正法眼蔵』にも書かれている。今は亡き、奈良薬師寺の管長であった高田後胤が、講和の始めに語っていた言葉を実践することである。

「仏教は丸い心の教え也。仏教はおかげさまの心の教え也。仏教は大慈悲なる心の教え也。仏教は静かなる心の教え也。仏教は安らかなる心の教え也::::」

良寛という人の肉声は聞くこともできないが、数々の逸話から想像し耳を澄ませば、柔らかく、優しく、温かい声の響きの持ち主だったことであろう。

どのような素晴らしい言葉を述べようが、気持が一致していなければ、白々しく他者には伝わるだけである。福祉の仕事が尊いというよりは、仕事に望む態度こそが尊いということと同じである。

生きるということは食べるということに他ならない。僧侶といえども霞を食べては生きられない。禅では労働のことを作務(さむ)という。円通寺での修行時代、日課といえば一に作務、二に座禅、三に読経で、労働が最も重視されていた。国仙和尚は、若き日の良寛に「一に石を曳き、二に土を搬ぶ」と修行の根本は労働であると教えた。良寛はどちらかといえば理論派で、仏教を頭で考えていたらしい。

同じ修行僧の中で仙桂という兄弟子がいた。この人は座禅や経典を読んだりせず、もっぱら野菜を作って他の修行僧に食べさせていた。後年、良寛は仙桂和尚の死を知って、尊敬をこめて詩を書いている。仙桂和尚は真の道者だとも言っている。

今日、檀家を持った住職は、経を上げる代償にお布施をいただく。戒名をつけるのに院号つきだと百万円が相場だという話を聞いたことがある。そのお金の一部は本山に献金され、その宗派での位に関係するのだという風聞がある。まるで、どこやらの政党の金権政治に似ている。こんな現代の寺の様子を見たら良寛はどう思うのだろうか。

良寛は、お金を得るための労働をしたわけではない。托鉢をし、自分の身を養うだけのものを得ればそれで十分であった。ただ身の回りのことは自分でした。飢饉もあり、

自ら生きるだけでも大変だった時代、人々から糧を得られたのは、良寛の徳にあったというしかない。

道元禅師の次の話も有名である。中国の宋に留学した道元は二十三歳の若さであった。ある夏の炎天下の中、仏殿の前で汗まみれになりながら椎茸を干している老典座に出会う。道元は高齢の身を案じ

「この暑い日照りの中で、どうして年をとったあなたがそんなことをなさるのですか、人足をお使いになれればいいのに」

老典座は若留学生に

「他はこれ我にあらず」

とこの仕事は自分の役目なのだ。他には任せられないという。

「それでは、もう少し日が翳ってからなされば」

それに対する答えは

「さらにいずれの時をか待たん」

と今しか椎茸を干す時間はないのだと言い切る。

貴族出身の道元にとって、勝手仕事は軽蔑していたが、この出来事により禅の修業の中で作務の大切さを知ったというのである。

本来、労働というのは人から命令されてやるのではない。自ら自覚して、しかも自分の都合でやるものでもない。人々が誰しもこのようにして働ければ労働者、使用者の区別もなくなるが、世の中それほど単純にはいかない。

企業でも、政治のリーダーでも、働く人々が自ら進んで働けるような環境を作るのが本来の役割であって、労働者や国民に、働いてもらって食べさせてもらっているくらいに謙虚になれたら良いのだと思う。仕事に使ってやっているのだから特別な存在だというのは傲慢である。加えて、リーダーになることは重荷を負うことでもある。

また、宗教者は、一面“道を説く君”である。経典を良く学び、頭でその教えをわかったつもりで、身分も保証された寺で檀家の人々に話し、その役目を果たしているように見える。解剖学者の養老猛が、最近ベストセラーになっている『バカの壁』で指摘しているが、体で考えるということも大事なのである。禅の中で、座禅による瞑想、作務による行(ぎょう)の意味がそこにある。

ヨーロッパから、未知の日本にキリスト教の布教にやってきたフランシスコ・ザビエルなどは立派な宗教者である。なぜなら、多くの信者に囲まれて、権威の中に保守的に安住している宗教者も多い。平和な時代は、宗教者も保守的になりやすいものだ。良寛の乞食のような生活に刺激され、少し言い過ぎになっている。

良寛は、六十九歳の時に、国上山の庵から里に下りる。島崎の木村家の一画に住まいを提供され、家人の世話も受けるようになった。このあたりは、素直である。老いを意識し、独り暮らしの限界も知っていた。それだけではない。四十歳も歳の違う女僧と心を通わすこともあった。歌集『蓮の露』を著わした貞心尼その人である。安田靫彦画伯の二人の対面図は、複製だったかも知れないが良寛記念館に展示されている。

瀬戸内寂聴は、二人の間に通う恋心を小説に書いているが、プラトニックな(?)男女の愛は美しくもある。

あづさゆみ春になりなば草の庵を

とく出て来ませ会いたきものを

良寛の死を見取ったのも貞心尼である。

裏を見せ表を見せて散る紅葉

散るさくら残る桜も散る桜

良寛の辞世ではないが、良寛の人を良く表わしている。その良寛は、木村家の菩提寺、隆泉寺に眠っている。墓石は大きいが良寛菩薩を思慕する人の思いのためである。隆泉寺は浄土真宗の寺である。雑炊宗と言われた良寛らしい。

2013年08月28日

十年後のイーハートーブ(2013年8月)

十年後のイーハートーブ

十年後のイーハートーブタイトルは、「十年後の宮沢賢治」、あるいは「十年後の花巻」としたかったのだが、今回の訪問地に遠野が加わっている。イーハートーブは、賢治が好んで使った造語で、岩手県という意味だが、花巻周辺の意味で使わせてもらう。平成十五年の花巻訪問は、もっぱら宮沢賢治を意識した旅になっている。親交のあった高村光太郎の山荘も訪ねているが、主役はあくまで賢治であった。

今年の夏は、酷暑と言って良い。北に行けば、少しでも暑さを凌げるだろうという思惑もある。宇都宮を過ぎたあたりから天候が怪しくなった。仙台は、雨になった。新幹線「はやて号」は全席指定で大宮から仙台までは、ノンストップである。仙台からは、盛岡まで各駅停車のようになる。古市以北、沿線は夏の田園風景が広がり、緑が目に優しい。米の文化が北進していった古代を想像する。そのため、森林は伐採され、森の文化は衰退していった。目指す遠野はこのことと無関係ではない。

遠野は、一度は訪ねてみたい土地であった。その思いが深くなったのは、見知らぬ人から『哀調の旋律』という柳田国男の世界を綴った著書を贈呈していただき読んだことがきっかけになっている。著者は、九州宮崎の人で亀澤克憲さんである。大学時代から民俗学を学び、詩人でもある。『遠野物語』を読んだだけの人間には、実に新鮮な内容であった。柳田国男は、東京帝国大学から農商務省の官僚になり、貴族院議員書記官長になった人だが、四〇代で官職を辞して日本の民俗学の基礎を作った人物である。その出発点になった『遠野物語』は、自費出版だった。新潮文庫の『遠野物語』を読んだのだが、奇怪な話が並んでいて、なぜこの本が代表作として知られているのか不思議に思った印象が強い。しかも、山本健吉が解説を書き、吉本隆明が評論を書き、その文章が半分近くを占めている。やはり、遠野の地を訪ねてみなくてはならない。

新花巻で新幹線を下車するとJRの釜石線に乗り換えることができる。ワンマン列車であるが、本数は少ない。待ち時間は、ほとんどなく乗ることができた。各駅停車で遠野までは約一時間である。この鉄道は岩手軽便鉄道が元になっている。宮沢賢治の名作『銀河鉄道の夜』のモチーフになったとも言われている。めがね橋と呼ばれる橋梁は、今も使われている。今は夜ではないが、ジョバンニになったつもりで、山間の風景を楽しむことができた。しばらくすると乗客の話す言葉が耳に入ってくるが、この地の言葉である。方言などと言う失礼な表現はすまい。

乗客には老人が多く、なおさらその感が強い。老人たちには、この鉄道が良い足の便になっているのだろう。席を譲る若者もおり、それが自然な親切心から出ていることも良い感じがした。下車する駅を間違えた老人がいたが、運転手の対応もまた親切である。一匹のアブが侵入し、追いまわす姿も微笑ましくもあった。時間がゆったりと流れている。遠野物語の前章にふさわしい車内風景になっている。

遠野市は南部氏が治める城下町であった。北上山地の高峰である早池峰山や日本酒の銘柄で知られる高清水山があって盆地になっている。北上川流域の花巻や盛岡と漁業の町釜石の中間にあって商業の町でもあった。その運送に活躍したのが馬である。馬の市も盛んであった。『遠野物語』にも馬の話が出てくる。「オシラサマ」という話の概略はこうである。語り部の語調も少し入れてみたい。

「昔あったずもな。ある百姓家に、とどとかがと、可愛い娘と若駒が一頭住んでいたど。年が経つにつれ、娘は輝くばかりに美しくなり、若駒も立派な馬っこになっていたど。」

こんな調子で始まる。「ずもな」は「そうだ」という意味。「とど」は「父」、「かが」は「母」である。話の続きは、娘が馬と夫婦になりたいという。父親は驚いて、馬を桑の木に吊るし、皮をはぎ始める。娘が制しても止めず、不思議なことに馬の皮がすっぽりと娘をくるんで天に昇ってしまう。そしてある晩、娘が夢枕に立って次のように話す。

「おれの親不孝許してけろ。その代り○月○日庭の臼の中見てけろ。その虫を桑の葉で養ってまゆっこ作れば高く売れるから」

オシラサマは養蚕の神様になったという話である。最後に、語り部は、「どんどはれ」と言って話を閉じる。

今晩の宿は「あえりあ遠野」である。遠野駅から城のあった鍋倉公園に向かって徒歩で八分程の距離にある。語り部の話が聴けるというのでここに宿泊することに決めた。三時のチェックインなので、旅館の真向かいにある遠野市立博物館を昼食を済ませて見学することにした。「佐々木喜善と宮沢賢治」の特別展が開催されている。常設コーナーは遠野の歴史民俗資料館のようになっている。

今回は、宮沢賢治には脇役になってもらう。二人は晩年に親交があったと紹介されていたが、佐々木喜善こそ柳田国男に遠野の物語を語って聞かせた人物なのである。柳田は、それを書き留めて『遠野物語』にまとめたのである。『古事記』の稗田阿礼と太安万侶の関係を彷彿させる。佐々木喜善が、早稲田の学生だった頃、友人が柳田を紹介し、地方に伝承されている話に関心を持っていた柳田に興味を抱かせ、遠野の物語が世に出るきっかけを作ったのである。佐々木喜善の家は、この地独得の曲がり屋として今も残っており、観光名所にもなっている。遠野の長者の家柄だったのである。文人を目指していたが、遠野に帰り村長にもなったが、政治向きの人ではなかったらしい。遠野周辺の昔話を柳田のように収集した功績は大きかった。

柳田国男にまつわる話として、若いころ伊良湖岬を旅行した時、浜辺に椰子の実が流れ落ちているのを見て、日本民族の祖先が南方から来たことを想像したという話が有名である。それを柳田から聴いた、島崎藤村が「椰子の実」という詩を書いた。大中寅二が作曲して名曲として今日まで歌い継がれている。柳田国男は若い頃のこの体験を持ち続け、晩年に『海上の道』という著書を書いた。彼の民俗学の集大成のような作品である。まだ読んでいないの、近く購入したいと思っている。柳田と同じように、日本民族の祖先を南方にあると想像した人物がいる。数学者の岡潔である。『春宵十話』というエッセイの中に書かれている一部を紹介する。

「一九二九年の洋行のさい、シンガポールで船を降りたところ、砂浜のような浜辺が長くのび、ごくわずかな本数の、先だけに葉のあるヤシの木があった。また日本の神社の原型のような民家が少し並んでおり、この景色を見ているうちにひどく懐かしい気がした。それはただの懐かしさではなく、異常な、程度の強い懐かしさであった。その時以来私は、日本民族が南方から来たものであることを疑わない。ある土地に固有な強い情操のあることが全く以外で、理屈なしに懐かしかった」

と書かれている。

くりかえすが、釜石線の本数は少ない。朝食を早めに済ませ、遠野駅に向かう。駅の後方に、早池峰山が見えるはずだが、雲に隠れて見えない。八時少し前の列車に乗る。九時から、職場の野球のチームの試合が花巻である。一〇年前も観光ついでに応援に駆け付けた。予選を勝ち抜いて全国大会に出場することになり、会場が花巻になったのである。昨夜、職員から携帯電話にメールをもらい、試合会場の住所を知らせてもらっている。東和町安俵という地区。新花巻駅に行って地図で調べていこうと思ったが、列車の向かいの座席の老人に聴くと新花巻駅より二つ前の駅で降りればよいと教えてくれた。場所は、駅員に聴いてほしいという。駅名は土沢。萬鉄五郎美術館の案内板がある。東京芸大出身の画家で、彼の出身地だったのである。野球の応援が優先する。道草は食えない。

この日は、甲子園で高校野球全国大会の準決勝二試合が行われることになっている。東北から二チームが勝ち残っている。その一つが花巻東高校である。新花巻駅には、応援の垂れ幕があった。結果的に、東北の二校は敗退し、群馬県の前橋育英高校が優勝した。関東地区から出場した、職場のチームは敗退したが、この試合で退部する監督の胴上げは、部員の気持ちが良くこもっていた。

新花巻駅に戻り、新渡戸記念館に行くことにした。前回の花巻訪問の時はもっぱら宮沢賢治の足跡を追った。平成三年に開館となっている新渡戸記念館は意識の外にあった。この記念館は、正確に言えば「花巻新渡戸記念館」となる。既に、十和田市に新渡戸記念館が以前に開館されているからである。このあたりの事情を説明することも新渡戸稲造という人物の紹介に意味あることである。

新渡戸稲造は、一八六二年(文久二年)に盛岡藩士の家に生まれた。出生地は盛岡市である。花巻は、父祖ゆかりの地であり、新渡戸氏は江戸時代のほとんどを花巻に暮らしていたのである。記念館で新渡戸氏の系譜が紹介されていて、祖先は桓武天皇にたどりつく。鎌倉時代の初めは、千葉にあって、千葉氏を称していた。古く、高貴な家系なのである。祖父の代に、十和田の三本木原の新田開発のために盛岡に移り、新渡戸稲造の兄まで三代にわたりこの事業関わったのである。十和田市の基礎を作った功労者として、新渡戸家を顕彰したのが、十和田の新渡戸記念館の設立主旨になっている。

盛岡市の先人記念館にも新渡戸稲造のコーナーがある。米内光正、金田一京助らと大きくとりあげられている。岩手の人々にとっては、代表的な郷土の偉人の一人である。新渡戸稲造については、以前紀行の中で何度か紹介してきている。札幌農学校で、内村鑑三、宮部金吾らと同期であった。早くからキリスト教徒となり、ドイツに留学し学問を深めた。台湾では後藤新平とともに製糖事業を成功させ、一高の校長となり、京都帝国大学や東京帝国大学の教授を歴任し、国際人としての度量を見込まれ、国際連盟の事務次長になった人で、その略歴は、あまりにも輝かしい。記念館に寄ると、書店にはないような書籍、小冊子を買う事にしている。『新渡戸稲造物語』柴崎由紀著を購入。値段も手頃でわかりやすい。半分ほど読み進んで気づいたのだが、裏を見ると小学校中学生以上と書いてある。図書館選定図書になっている。かえって、新渡戸稲造の知らない世界を知ることができた。久しぶりに、偉人伝を読んで感動した。還暦を過ぎても子供のような感性が残っているのかもしれない。以下は、そのあたりの話になる。

彼の妻は、アメリカ人である。しかも厳格なキリスト教信者といわれるクエーカーであり、両親は、結婚に反対であった。日本の親族にも反対者は多かった。それを乗り越えての結婚である。明治中期の国際結婚は、多くの障害があったことであろう。その二人の間に長男が生まれるが、一週間しか生きられなかった。名前を遠益(トーマス)という。妻は、健康を害し、静養のためにアメリカの実家に帰る。この最大の危機を乗り越えていく。妻に実家から多額の寄付があった。その資金を元に、札幌に夜学校を開校する。遠友夜学校という。授業料は無料。来る物拒まずで、希望者は誰でも入学できた。教師はボランティア、札幌農学校の生徒が協力した。この学校の教育精神は、「誰に対しても悪意を抱かず、すべての人に慈愛の心をもって」であった。貧しい生い立ちから、大統領になったリンカーンの言葉である。

その後にも危機があった。新渡戸自身が、健康を害し長期の静養を余儀なくされた。社会活動はできなかったが、静養先で『農業本論』を出版し、日本最初の農学博士となっている。伊香保も静養先になっている。なお静養は続き、アメリカで書かれたのが『武士道』であった。世界中に翻訳されベストセラーになった。原本は英語で書いたのである。ルーズベルト大統領は、この本を高く評価し親日家になったというのは有名な話である。そのために、日露戦争の調停役となったことは、大いなる国益となっている。

新渡戸稲造の偉大さは、静養中でも学問を離れず、健康な時は正しいと思う事を実行した。地位やお金、でなく自分自身の質の向上が人生の目標になっていた。さらに、知っていることを行わないのは知っていることにならないと考えていた。陽明学の「知行合一」の考えに近い。一高の校長時代、生徒に

「先生は沢山の書物を読まれていると思うが良く覚えておられますか」

という質問に

「君ね、覚えていないからいいんだ。その時は身に着いている。食べ物だっていつまでも腹にあったら、成長の役にたたんだろう」

という平易な答えを返している。生涯の読書量は、残された書籍が多かったことが物語っている。

一高の校長時代特筆することが二つある。一つは、内村鑑三の聖書研究会に新渡戸が校長時代に学んだ優秀な学生が入門したことである。『武士道』を翻訳し、東大総長になった矢内原忠雄、官僚から文部大臣になった前田多門、最高裁判所長官になった田中耕太郎といった人々である。国の中枢にあって要職についた人物に熱心なキリスト教徒になった人々を輩出しているのである。

二つ目は、幸徳秋水らの引き起こしたとされる大逆事件の後、一高の弁論部が企画した徳富蘆花の「謀反論」の講演会を許したことである。この講演の開催を中心になって準備に奔走したのは、後に文部大臣になった森戸辰男であった。思想の自由、学問の自由という新渡戸の根本的な考え方が反映している。

「我、太平洋の橋にならん」という若い時からの新渡戸の大志は、国際連盟の事務次長の時にも発揮される。オーランド諸島の領土紛争を平和裏に裁定したことである。フィンランドとスウェーデンの領土問題であった。両国が納得できる案を出し、紛争を解決した。「新渡戸裁定」として、今日まで語り継がれている。そして、死後も、日本の敗戦処理の中で、天皇を戦犯とせず、国民の象徴として元首になることを提案した、フェラーズ准将も少なからず新渡戸の影響を受けていたとされる。

今回の花巻、遠野の旅の主役は、柳田国男と新渡戸稲造になった。農業に無関係ではない。柳田は、農商務省で働き、新渡戸は農学博士である。二人の接点はないかと思っていたら、「郷土会」という地方農政等を研究する会を共に作って会を重ねたという。新渡戸の自宅が研究会の会場になった。また、宮沢賢治は花巻農学校で学んでいる。

2013年08月28日

『冬の渚』(拙著)三浦半島、鎌倉へ

三浦半島、鎌倉へ

鎌倉は、前面を相模湾、背後を山に囲まれて天然の要害の地になっている。源氏の頭領、源頼朝によって今から八百数十年前にこの地に幕府が開かれ、政治の中心となった。源氏は、初代頼朝、二代頼家、三代実朝と続き、実権は執権職の北条氏に移った。十四代、北条高時が新田義貞に攻められ自害して果てるまで、約一五〇年間、鎌倉幕府は続いたのである。今日では、鶴岡八幡宮を中心に、鎌倉五山に代表される寺々があって、東国の貴重な古都になっている。由比ヶ浜、七里ヶ浜の海水浴場や緑も豊かで、夏場は人々が多く訪れる。

入梅に近い五月の末、一泊二日で関西地区の春雨塾(故数学者岡潔先生を人生の師とする人々の集まり)の人々が三浦半島、鎌倉への旅を企画した。一行は六人。お誘いを受け仲間に加えてもらうことになった。本来なら、関東にお迎えするのだから、関東の人間が気遣いするのが筋だが、前々からの企画で幹事役まで決まっていて、すっかりお世話になってしまった。

土曜の昼過ぎ、日露戦争の日本海海戦で東郷長官を乗せて戦った戦艦三笠が展示されている三笠公園で落ち合うことになっていた。JR横須賀駅で降りたために目的地までは徒歩では遠くなってしまった。タクシーに乗る程の距離ではないが、約束の一時には歩いては間に合いそうもない。左手は軍港になっていて、潜水艦も停泊している。

横須賀といえば、鎮守府のあったところでもあるが、幕末、ここに莫大な費用をかけて造船所を造った人物がいる。小栗忠順、旗本出身の幕府官僚で勝海舟と対比される人物である。薩長から恐れられ、敵視され、維新後には裁かれることもなく、倉田村、今日の倉渕村の川原で斬首された。その場所に、「偉人小栗上野介罪無くして斬らる」の碑が立っている。揮毫したのは、蜷川新である。小栗の甥にあたり岳南翁と呼ばれた同志社大学法学部教授だった人であるが、清水正三が翁を取材して書いた『日本国興亡史』(作品社)は、巌本善治『海舟座談』(岩波文庫)と同様刺激的な著書になっている。明治政府の流れとは違った角度からの小栗像が綴られている。

横須賀市と倉渕村は小栗の縁で姉妹都市となっており、倉渕村の山間合いには保養施設「はまゆう山荘」があって交流の場になっている。小栗の菩提寺は、東善寺で、朋友で有能な幕府の外交官であった栗本鋤雲とともに胸像がある。近年は小栗をとりあげた書籍も増え、テレビドラマ化されたこともあり、墓を訪ねる人も多くなったという。

小栗のことには深入りしないが、今の財務大臣にあたる勘定奉行を三度もしたということ。徳川慶喜が朝敵になるのを恐れ、恭順したのに対し主戦論であったこと。その時、小栗の意見をとりあげず、去ろうとした慶喜の袖をひっぱって懇願した行為は、臣下としては前代未聞のことであったらしい。勘定奉行を三度も務めたのは、能力を買われたことでもあるが、主張を変えない直言居士であったためだとされている。有能であったが、悲劇の人となったのは、性格とは無縁ではない。

小栗が建設した造船所は解体されてなく、現在スーパーの「ダイエー」の建物があるあたりだとタクシーの運転手が説明してくれたが、記念公園に当時が語られているだけで痕跡は残っていない。このドッグを使用し、日清、日露の大戦の軍艦の修理ができ、東郷平八郎元帥が日露戦争後、小栗の遺族を訪ね感謝を述べている。明治という国家に「土蔵つきの売家」を残したと司馬遼太郎が小栗の功績を認めている。

三笠公園に着くと、既に関西の人々は艦上の人となっていた。見張り兵(?)を一人置き、他の人達は見学を済ませていた。見張り兵は春雨塾でも長老格で、機転とユーモア抜群の河野さん。こうした細かい気遣いは嬉しい。今年は、日露戦争から一〇〇年目に当たる。全長約一三〇メートル余りの当時として最新艦がこうして残されていることに意義を感じるのは海軍関係者だけの想いにとどまらない。

旅の初日の訪問地に観音崎を選んだのは、春雨塾の人達らしい。ここには、日本最初の洋式灯台があるが、現在のものは三代目である。初灯は明治二年と入場券に書いてある。灯台からの浦賀水道の眺めも素晴らしいが、近くに走水という古い地名があって、日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征の折、対岸の上総の国(千葉県)へ船を漕ぎ出したのが走水である。古事記と日本書紀に、表現は少し違っているが、荒れた海の中に、海神の怒りを鎮めるために夫人の弟橘媛(おとたちばなひめ)が身を投じたとされる話が載っている。遠い昔の出来事に想いを馳せるのも良い。

一九九八年、皇后陛下が、インドのニューデリーで「子供の本を通しての平和―子供時代の読書の思い出―」と題して講演された。先年、出雲大社に参拝したとき、皇后陛下のご講演の内容が小冊子になって無料配布されていた。その中に弟橘媛の話が載っている。少し長いのだが、実に深い印象を、子供の頃の皇后陛下の心に落とした物語として語られている。

「父のくれた古代の物語の中で、一つ忘れられない話がありました。

年代の確定できない、六世紀以前の一人の皇子の物語です。倭建御子(やまとたけるのみこ)と呼ばれるこの皇子は、父天皇の命を受け、遠隔の反乱の地に赴いては、これを平定して凱旋するのですが、あたかも皇子の力を恐れているかのように、天皇は新たな任務を命じ、皇子に平穏な休息を与えません。悲しい心を抱き、皇子は結局これが最後となる遠征に出かけます。途中、海が荒れ、皇子の船は航路を閉ざされます。この時、付き添っていた后、弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)は、自分が海に入り海神の怒りを鎮めるので、皇子はその使命を遂行して覆奏してほしい、と言い入水し、皇子の船を目的地に向かわせます。この時、弟橘は、美しい別れの歌を歌います。

さねさし相武の小野に燃ゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも

このしばらく前、建(たける)弟橘とは、広い枯れ野を通っていた時に、敵の謀にあって草に火を放たれ、燃える火に追われて逃げまどい、九死に一生を得たのでした。弟橘の歌は、『あの時、燃えさかる火の中で、私の安否を気遣ってくださった君よ』という、危急の折に皇子の示した、優しい庇護の気遣いに対する感謝の気持ちを歌ったものです。

悲しい『いけにえ』の物語は、それまでも幾つかは知っていました。しかしこの物語の犠牲は、少し違っていました。弟橘の言動には、何と表現したらよいか、建と任務を分かち合うような、どこか意志的なものが感じられ、弟橘の歌はー私は今、それが子供向けに現代語に直されていたのか、原文のまま解説が付されていたのか思い出すことが出来ないのですがーあまりにも美しいものに思われました。

『いけにえ』という酷い運命を、進んで自らに受け入れながら、恐らくはこれまでの人生で、最も愛と感謝に満たされた瞬間の思い出を歌っていることに、感銘という以上に、強い衝撃を受けました。はっきりした言葉にならないまでも、愛と犠牲という二つのものが、私の中で最も近いものとして、むしろ一つのものとして感じられた、不思議な経験であったと思います。

この物語は、その美しさ故に私を深くひきつけましたが、同時に、説明のつかない不安感で威圧するものでありました。

古代ではない現代に、海を静めるためや、洪水を防ぐために、一人の人間の生命が求められるとは、まず考えられないことです。ですから、人身御供というそのことを、私が恐れるはずはありません。しかし、弟橘の物語には、何かもっと現代に通じる象徴性があるように感じられ、そのことが私を息苦しくさせていました。今思うと、それは愛というものが、時として過酷な形をとるものなのかもしれないという、やはり先に述べた愛と犠牲の不可分性への、恐れであり、畏怖であったように思います。

まだ、子供であったため、その頃は、全てをぼんやりと感じただけなのですが、こうしたよく分からない息苦しさが、物語の中の水に沈むというイメージと共に押し寄せて、しばらくの間、私はこの物語にずい分悩まされたのを覚えています」

愛は犠牲である。けれども死をもって示す愛があるのかということが少女として理解の範囲を超え、息苦しさという表現で語られたのだと思う。

夫の日本武尊は、齢三十の生涯であったと伝えられている。国しのびの歌がある。

倭は 国のまほろば

たたなづく 青垣

山籠れる 倭しうるわし

愛国心などというからよくないので、この歌のように国を思えればよい。

鎌倉といえば鶴岡八幡宮ということになるが、鎌倉宮という神社の存在は知らなかった。日本武尊と同様悲劇の皇子、大塔宮護良(おうとうのみやもりなが)親王が奉斎されている。後醍醐天皇の第一皇子としてお生まれになった方である。

後醍醐天皇は、天皇親政を望み、護良親王は、武者となって、楠正成らと北条軍と戦った。奈良に都が定まって以来、久しく皇族が剣を持って戦に臨むことはなかった。安徳天皇の場合は、ご自身が戦われたわけではない。

親王は、建武の中興という束の間の政権の中で、征夷大将軍になられるが、足利尊氏と対決することとなり、捕らえられて鎌倉に送られ、幽閉された。九カ月もの間、幽閉された土牢が鎌倉宮に残っている。尊氏の弟直義の命により護良親王は、渕辺義博の虐刃により二十八歳の生涯を閉じられたのである。

高貴の人の首をはねるというこの行為は、足利政権の印象を後世悪くしている。鎌倉時代、僧侶の死刑もなかったとされている。日蓮が滝の口で切られそこなったのも僧侶の首を切ることに躊躇したというのが真実のようである。鎌倉宮を創建されたのは明治天皇である。

緑陰に 洞なお暗し 鎌倉宮

鎌倉は、文化人、文人が好んだ町である。東慶寺は北鎌倉にある。「縁切寺」、「駆込寺」として知られているが、著名人の墓があることでも有名である。階段を上り、境内に入ると梅の木がたくさん植えられている。墓は奥まった沢のような場所にある。竹林の中に和辻哲郎の墓があった。少し行くと哲学者の西田幾多郎と岩波書店の創設者岩波茂雄の墓が並んである。東京オリンピックで東洋の魔女を育て、バレーボールで金メダルに導いた大松監督の墓もあった。他にも、鈴木大拙、小林秀雄、高見順などの墓がある。

首を切られたり、海に入水する話、お墓を訪ねたりと、少し紀行の内容が重苦しくなっている。しかし、鎌倉は落ち着いた良い町である。こうして親しい人達と親睦を深める旅はなかなかできるものではない。何よりも楽しかったのは、宿での語らいの時間であった。七里が浜に近い鎌倉プリンスホテルに泊まったのだが、高価な(?)ワインとフランス料理は、潮の寄せる海も眺めに加えて豪華な気分にさせてくれた。

二次会は、幹事さんの部屋に集まって、ビールで一杯ということになったが、歴史の話はもちろん、女性論、男性論にも飛躍し、さらには素粒子論まで発展し

「不安定な素粒子は男性、安定な素粒子の代表である電子が女性。不安定な素粒子は驚くほどの速さで生涯に一億個の電子を訪問する。しかもその寿命はきわめて短く、百億分の一秒しかない。(男心の何と不安定なことよ)」

という話の展開は、春雨塾生ならではのものである。六人は共通して、岡潔先生の「虎の巻」を持っているからわかる。

教育現場に長い赤司先生が

「最近の女の子はあっさりしてますわ」

と関西弁でコメント。大和乙女の恋心というものは、もはや失われてしまったのか。うつろいやすいのは男心ばかりということではないようだ。

鎌倉は、前面を相模湾、背後を山に囲まれて天然の要害の地になっている。源氏の頭領、源頼朝によって今から八百数十年前にこの地に幕府が開かれ、政治の中心となった。源氏は、初代頼朝、二代頼家、三代実朝と続き、実権は執権職の北条氏に移った。十四代、北条高時が新田義貞に攻められ自害して果てるまで、約一五〇年間、鎌倉幕府は続いたのである。今日では、鶴岡八幡宮を中心に、鎌倉五山に代表される寺々があって、東国の貴重な古都になっている。由比ヶ浜、七里ヶ浜の海水浴場や緑も豊かで、夏場は人々が多く訪れる。

入梅に近い五月の末、一泊二日で関西地区の春雨塾(故数学者岡潔先生を人生の師とする人々の集まり)の人々が三浦半島、鎌倉への旅を企画した。一行は六人。お誘いを受け仲間に加えてもらうことになった。本来なら、関東にお迎えするのだから、関東の人間が気遣いするのが筋だが、前々からの企画で幹事役まで決まっていて、すっかりお世話になってしまった。

土曜の昼過ぎ、日露戦争の日本海海戦で東郷長官を乗せて戦った戦艦三笠が展示されている三笠公園で落ち合うことになっていた。JR横須賀駅で降りたために目的地までは徒歩では遠くなってしまった。タクシーに乗る程の距離ではないが、約束の一時には歩いては間に合いそうもない。左手は軍港になっていて、潜水艦も停泊している。

横須賀といえば、鎮守府のあったところでもあるが、幕末、ここに莫大な費用をかけて造船所を造った人物がいる。小栗忠順、旗本出身の幕府官僚で勝海舟と対比される人物である。薩長から恐れられ、敵視され、維新後には裁かれることもなく、倉田村、今日の倉渕村の川原で斬首された。その場所に、「偉人小栗上野介罪無くして斬らる」の碑が立っている。揮毫したのは、蜷川新である。小栗の甥にあたり岳南翁と呼ばれた同志社大学法学部教授だった人であるが、清水正三が翁を取材して書いた『日本国興亡史』(作品社)は、巌本善治『海舟座談』(岩波文庫)と同様刺激的な著書になっている。明治政府の流れとは違った角度からの小栗像が綴られている。

横須賀市と倉渕村は小栗の縁で姉妹都市となっており、倉渕村の山間合いには保養施設「はまゆう山荘」があって交流の場になっている。小栗の菩提寺は、東善寺で、朋友で有能な幕府の外交官であった栗本鋤雲とともに胸像がある。近年は小栗をとりあげた書籍も増え、テレビドラマ化されたこともあり、墓を訪ねる人も多くなったという。

小栗のことには深入りしないが、今の財務大臣にあたる勘定奉行を三度もしたということ。徳川慶喜が朝敵になるのを恐れ、恭順したのに対し主戦論であったこと。その時、小栗の意見をとりあげず、去ろうとした慶喜の袖をひっぱって懇願した行為は、臣下としては前代未聞のことであったらしい。勘定奉行を三度も務めたのは、能力を買われたことでもあるが、主張を変えない直言居士であったためだとされている。有能であったが、悲劇の人となったのは、性格とは無縁ではない。

小栗が建設した造船所は解体されてなく、現在スーパーの「ダイエー」の建物があるあたりだとタクシーの運転手が説明してくれたが、記念公園に当時が語られているだけで痕跡は残っていない。このドッグを使用し、日清、日露の大戦の軍艦の修理ができ、東郷平八郎元帥が日露戦争後、小栗の遺族を訪ね感謝を述べている。明治という国家に「土蔵つきの売家」を残したと司馬遼太郎が小栗の功績を認めている。

三笠公園に着くと、既に関西の人々は艦上の人となっていた。見張り兵(?)を一人置き、他の人達は見学を済ませていた。見張り兵は春雨塾でも長老格で、機転とユーモア抜群の河野さん。こうした細かい気遣いは嬉しい。今年は、日露戦争から一〇〇年目に当たる。全長約一三〇メートル余りの当時として最新艦がこうして残されていることに意義を感じるのは海軍関係者だけの想いにとどまらない。

旅の初日の訪問地に観音崎を選んだのは、春雨塾の人達らしい。ここには、日本最初の洋式灯台があるが、現在のものは三代目である。初灯は明治二年と入場券に書いてある。灯台からの浦賀水道の眺めも素晴らしいが、近くに走水という古い地名があって、日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征の折、対岸の上総の国(千葉県)へ船を漕ぎ出したのが走水である。古事記と日本書紀に、表現は少し違っているが、荒れた海の中に、海神の怒りを鎮めるために夫人の弟橘媛(おとたちばなひめ)が身を投じたとされる話が載っている。遠い昔の出来事に想いを馳せるのも良い。

一九九八年、皇后陛下が、インドのニューデリーで「子供の本を通しての平和―子供時代の読書の思い出―」と題して講演された。先年、出雲大社に参拝したとき、皇后陛下のご講演の内容が小冊子になって無料配布されていた。その中に弟橘媛の話が載っている。少し長いのだが、実に深い印象を、子供の頃の皇后陛下の心に落とした物語として語られている。

「父のくれた古代の物語の中で、一つ忘れられない話がありました。

年代の確定できない、六世紀以前の一人の皇子の物語です。倭建御子(やまとたけるのみこ)と呼ばれるこの皇子は、父天皇の命を受け、遠隔の反乱の地に赴いては、これを平定して凱旋するのですが、あたかも皇子の力を恐れているかのように、天皇は新たな任務を命じ、皇子に平穏な休息を与えません。悲しい心を抱き、皇子は結局これが最後となる遠征に出かけます。途中、海が荒れ、皇子の船は航路を閉ざされます。この時、付き添っていた后、弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)は、自分が海に入り海神の怒りを鎮めるので、皇子はその使命を遂行して覆奏してほしい、と言い入水し、皇子の船を目的地に向かわせます。この時、弟橘は、美しい別れの歌を歌います。

さねさし相武の小野に燃ゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも

このしばらく前、建(たける)弟橘とは、広い枯れ野を通っていた時に、敵の謀にあって草に火を放たれ、燃える火に追われて逃げまどい、九死に一生を得たのでした。弟橘の歌は、『あの時、燃えさかる火の中で、私の安否を気遣ってくださった君よ』という、危急の折に皇子の示した、優しい庇護の気遣いに対する感謝の気持ちを歌ったものです。

悲しい『いけにえ』の物語は、それまでも幾つかは知っていました。しかしこの物語の犠牲は、少し違っていました。弟橘の言動には、何と表現したらよいか、建と任務を分かち合うような、どこか意志的なものが感じられ、弟橘の歌はー私は今、それが子供向けに現代語に直されていたのか、原文のまま解説が付されていたのか思い出すことが出来ないのですがーあまりにも美しいものに思われました。

『いけにえ』という酷い運命を、進んで自らに受け入れながら、恐らくはこれまでの人生で、最も愛と感謝に満たされた瞬間の思い出を歌っていることに、感銘という以上に、強い衝撃を受けました。はっきりした言葉にならないまでも、愛と犠牲という二つのものが、私の中で最も近いものとして、むしろ一つのものとして感じられた、不思議な経験であったと思います。

この物語は、その美しさ故に私を深くひきつけましたが、同時に、説明のつかない不安感で威圧するものでありました。

古代ではない現代に、海を静めるためや、洪水を防ぐために、一人の人間の生命が求められるとは、まず考えられないことです。ですから、人身御供というそのことを、私が恐れるはずはありません。しかし、弟橘の物語には、何かもっと現代に通じる象徴性があるように感じられ、そのことが私を息苦しくさせていました。今思うと、それは愛というものが、時として過酷な形をとるものなのかもしれないという、やはり先に述べた愛と犠牲の不可分性への、恐れであり、畏怖であったように思います。

まだ、子供であったため、その頃は、全てをぼんやりと感じただけなのですが、こうしたよく分からない息苦しさが、物語の中の水に沈むというイメージと共に押し寄せて、しばらくの間、私はこの物語にずい分悩まされたのを覚えています」

愛は犠牲である。けれども死をもって示す愛があるのかということが少女として理解の範囲を超え、息苦しさという表現で語られたのだと思う。

夫の日本武尊は、齢三十の生涯であったと伝えられている。国しのびの歌がある。

倭は 国のまほろば

たたなづく 青垣

山籠れる 倭しうるわし

愛国心などというからよくないので、この歌のように国を思えればよい。

鎌倉といえば鶴岡八幡宮ということになるが、鎌倉宮という神社の存在は知らなかった。日本武尊と同様悲劇の皇子、大塔宮護良(おうとうのみやもりなが)親王が奉斎されている。後醍醐天皇の第一皇子としてお生まれになった方である。

後醍醐天皇は、天皇親政を望み、護良親王は、武者となって、楠正成らと北条軍と戦った。奈良に都が定まって以来、久しく皇族が剣を持って戦に臨むことはなかった。安徳天皇の場合は、ご自身が戦われたわけではない。

親王は、建武の中興という束の間の政権の中で、征夷大将軍になられるが、足利尊氏と対決することとなり、捕らえられて鎌倉に送られ、幽閉された。九カ月もの間、幽閉された土牢が鎌倉宮に残っている。尊氏の弟直義の命により護良親王は、渕辺義博の虐刃により二十八歳の生涯を閉じられたのである。

高貴の人の首をはねるというこの行為は、足利政権の印象を後世悪くしている。鎌倉時代、僧侶の死刑もなかったとされている。日蓮が滝の口で切られそこなったのも僧侶の首を切ることに躊躇したというのが真実のようである。鎌倉宮を創建されたのは明治天皇である。

緑陰に 洞なお暗し 鎌倉宮

鎌倉は、文化人、文人が好んだ町である。東慶寺は北鎌倉にある。「縁切寺」、「駆込寺」として知られているが、著名人の墓があることでも有名である。階段を上り、境内に入ると梅の木がたくさん植えられている。墓は奥まった沢のような場所にある。竹林の中に和辻哲郎の墓があった。少し行くと哲学者の西田幾多郎と岩波書店の創設者岩波茂雄の墓が並んである。東京オリンピックで東洋の魔女を育て、バレーボールで金メダルに導いた大松監督の墓もあった。他にも、鈴木大拙、小林秀雄、高見順などの墓がある。

首を切られたり、海に入水する話、お墓を訪ねたりと、少し紀行の内容が重苦しくなっている。しかし、鎌倉は落ち着いた良い町である。こうして親しい人達と親睦を深める旅はなかなかできるものではない。何よりも楽しかったのは、宿での語らいの時間であった。七里が浜に近い鎌倉プリンスホテルに泊まったのだが、高価な(?)ワインとフランス料理は、潮の寄せる海も眺めに加えて豪華な気分にさせてくれた。

二次会は、幹事さんの部屋に集まって、ビールで一杯ということになったが、歴史の話はもちろん、女性論、男性論にも飛躍し、さらには素粒子論まで発展し

「不安定な素粒子は男性、安定な素粒子の代表である電子が女性。不安定な素粒子は驚くほどの速さで生涯に一億個の電子を訪問する。しかもその寿命はきわめて短く、百億分の一秒しかない。(男心の何と不安定なことよ)」

という話の展開は、春雨塾生ならではのものである。六人は共通して、岡潔先生の「虎の巻」を持っているからわかる。

教育現場に長い赤司先生が

「最近の女の子はあっさりしてますわ」

と関西弁でコメント。大和乙女の恋心というものは、もはや失われてしまったのか。うつろいやすいのは男心ばかりということではないようだ。

2013年08月27日

『冬の渚』(拙著)伊那谷から諏訪、新緑を求めて

伊那谷から諏訪、新緑を求めて

風薫る五月の連休を利用して、信州の新緑を求めて出かけてみることにした。行く先は、天竜川に沿って山々に挟まれた街、伊那市である。この街に、大学時代の友人の義母がいて、いつも「伊那の母」と尊敬し、かつ慕っているのを知っていた。久しぶりに会いに行ってみたいというので、こちらも再会がてら便乗したわけである。

八十歳半ばにして、矍鑠として現役の開業医である土岐文英先生が、『新逆旅』という本を出された。自作のスケッチが挿絵になり、紀行から、書評、短歌、俳句まで、実に教養とはこういうものかと感心させられる本である。加えて先生の御人柄、人生観がにじみ出ていて、物を書く時の参考にさせていただいている。

その先生の本の中に伊那の田園風景のスケッチがあった。伊那にご親戚があって、いつかご自宅に出かけた時だったか

「伊那はいいところだから、一度行ってみなさいよ」

と言われたことがあったような気がする。

群馬から、伊那市に行くのは意外と距離がある。ゴールデンウイークでは、車は渋滞に巻き込まれるといけないと思って鉄道にした。安中榛名駅を、八時二分に出発し、長野で特急に乗り換え、篠ノ井、松本を経て塩尻まで行き、ワンマン列車で辰野へ、飯田線に乗り換えて、十一時一七分に伊那市に着いた。インターネットで調べたら、教えてくれた旅程であるが、乗り換え時間もそれほどなく、便利な時代になったものだ。

到着時間に合わせて、友人と「伊那の母」が出迎えてくれた。昼食と夕食を「伊那の母」の家でごちそうになったが、家は天竜川と路を隔てたところにあり、美容院を経営されている。高齢の一人暮らしであるが、ハッピーという犬の同居者がいる。

四年前に保健所行きになりそうな小犬がいて、それを引き取って育て、今では、毛並みの良い成犬になっている。ハッピーは生れた時から目が見えなかったらしい。手術をしても見えるようにはならないというので、周囲の反対もあったが、飼うことにした。

思い出の写真を見せてもらったが、その成長ぶりがわかる。

ハッピーは賢い犬で、飼い主の言葉がわかるようである。他人からもらった、縫ぐるみや、ボールがたくさんあって

「○○さんの亀持って来て」

というと、間違いなく口に咥えてくる。

驚いたことには、後ろ足のお足までする。それも右と言えば右、左と言えば左。そのハッピーさん(雌犬である)を隣の中華料理店のご主人の軽自動車に乗せて、高遠の城跡まで遠出した。後部座席にいる「伊那の母」はしきりに声をかけている。

高遠城址の桜は、全国的にも有名である。今はすっかり葉桜になっているが、枝振りがソメイヨシノとは違う。細く高く伸びていて、桜のようではない。コヒガン桜という種類だという。近くに桜が丘公園があって、こちらは八重桜が満開である。ハッピーはこの時ばかりは車で留守番になった。

帰路、河川敷にある公園に寄った。ハッピーが小さい時から時々遊ばせてもらっていた公園である。車を停めると、ひとしきり大きな声で吠えた。すぐ外に出たかったのであろう。目が見えないが、今いる場所が懐かしい場所だと分ったのだろう。懐かしさの感情はどこから生れるかといえば、心の働きを「知・情・意」に分ければ、情の働きに違いない。「伊那の母」の気持が愛情となって注がれ、ハッピーの心の情が深くなっていったと考えたい。視覚がないということは関係ない。情というものは、五感を超えたものだと数学者の岡潔博士は言っている。

少し難解だが、岡先生の心についての説明は次ぎのようなものである。

「多くの人は、心というものは自分という肉体の中にあって、五感でわかるものだけだと思っている。だから、自我が自分だと思っている。ところが、生命というのは不思議なもので、自分で生きているというより、生かされているというふうに考えた方がわかりやすい。生かしているものを大宇宙の主宰者と仮定すると、全ての存在、無生物から生物まで一つの心になる。仏教では大我とよんでいるが、東洋では造化という言葉になる。僕は大自然の善意と言っている。自我を取り去るとその心が働く。個と個の間に情が通う」

正確には表現していないと思うが、そのようになる。

「伊那の母」はベランダを畑とよんでいる。そこには、鉢植えだが様々な野菜が育っている。時たま、鳥がやってきて葡萄の枝にとまったりする。いかにもくつろいでいるように見える。家主に警戒心が薄いのだろう。中世だったか、イタリヤにアッシジの聖フランシスコという人物がいた。この人は鳥と会話ができたという。恐らく、鳥へ情という心を通わすことができたのであろう。「伊那の母」とハッピーの暮らしは、地元の女流童話作家によって、童話となって新聞に載った。

夕食の時、小さい時から家に遊びに来ていた人が亡くなった話が出た。不慮の死だったらしく家族は密葬にした。「伊那の母」には数々の思い出があった。別れができないというのは苦痛である。自然と涙声になって、頬に涙が落ちた。他人のことをこれほどに思える人は少ない。ハッピーの前に熊千代という名の犬がいた。十九年も一緒に暮らした犬で、仏壇に位牌になっていた。

翌日は雨になった。風も強く傘が飛ばされそうである。帰路、諏訪湖に立ち寄ることにした。幾度か車で、諏訪湖沿線を通ったことはあるが、散策する機会はなかった。諏訪には、諏訪大社がある。正確には、上社と下社があって、上社は茅野市に近く、諏訪湖に注ぐ宮川を遡ったところにあって、前宮と本宮に分かれている。下社は、下諏訪駅に近く、こちらも春宮と秋宮に分かれている。

御柱祭という行事があって、千年以上前から行われている。正式な祭の名前は、諏訪大社式年造営御柱大祭というのであるが、七年に一度、山から大木を切り出し、上社と下社まで、諏訪一帯の氏子達が人力で引いてくるという勇壮な祭である。

五月四日、この日に下社への「里曳き」があるというので、大勢の観光客が訪れていた。下諏訪駅の駅員は、はっぴ姿できびきびと客を案内している。ふと改札口に目をやるとカメラを持ったTBSの一団がこちらにやって来る。中央に取り囲まれるようにして、見慣れた顔の紳士がいる。

「筑紫哲也じゃないの」

と隣の人が、自分のカメラを彼に向ける。祭の取材のためらしいが、目の前を待たせてある車に向かって通り過ぎて行く。出迎えの人に案内され、後部座席に坐る。テレビ局のワゴン車が後について、スタッフが機材などを運びこんでいる。ニュースキャスターの筑紫哲也の車はなかなか走り出さない。彼は、煙草に火をつけてうまそうに吸っている。

雨も降っていることもあるし、人込みの中で祭をみる気分にはなれない。祭は当事者が楽しめばよい。その熱気は、想像するだけにした。

諏訪大社に祀られているのは、国譲りで知られている大国主命(おおくにぬしのみこと)の次男である。御名を建御名方命(たてみなかたのみこと)と申し上げる。天つ神と一戦交えたが破れ、この地に流れてきたのだという。それ以来、守護神として武将たちの信仰を集めてきた。

祭りに使われる巨木は、直径一メートル、長さ十七メートル、重さは十二トンほどある。それも一本だけではない。山から長い距離を宮まで運んできて、最後は社を囲むようにして四本立てられる。その時、木は神になる。素朴といえば素朴である。欧米の人にはこうした祭りの意味を不思議に思えるだろう。

伊勢神宮の内宮の社は二十年に一度建て直される。位置は変わるが、建物の姿は変わらない。つまり、原形が保たれるのであるが、社は極めて簡素である。同じ行為を繰り返す諏訪の祭りに似ている。神道を通じて日本人の心性を考えさせられる。

何事のあるかはしかと知らねども

かたじけなさに涙こぼるる

伊勢神宮をお参りした西行は、その心境を歌に詠んでいる。江戸時代には、庶民の伊勢参りが盛んであった。

春めくや人様々の伊勢参り

参宮といえば盗みもゆるしけり

いかにも、寛容にしてのどかである。

諏訪には温泉が多い。町のあちこちに公衆浴場がある。片倉館という昭和二年に建てられた煉瓦でできた西洋建築のレトロな浴場がある。製糸工業で財をなした、片倉財閥が、女工さんのための厚生施設として造った建物が一般に開放されている。すっかり観光名所になっている。入湯料は四〇〇円。ロッカー代が他に五十円かかる。休憩だと二階の間でくつろぐことができる。二〇〇円増しである。

浴槽はプールのように広く、深くて腰掛けると肩までつかることができる。底には黒石が敷き詰められていて、足の裏に心地よい刺激が感じられる。窓にはステンドグラスがあり、大理石のギリシャ風の彫刻もある。外は雨だが、快適な長湯ができた。

片倉館の庭の木々の緑が、建物とマッチして実に美しかった。片倉館に隣接して諏訪市立美術館がある。湯上りの中重厚な、郷土作家の彫刻と、繊細な野の花を描いた日本画を見ることができた。

帰路の列車の車窓から見える山間の緑に飽きることはなかった。緑というのは何とも心を癒してくれる色かと思う。

風薫る五月の連休を利用して、信州の新緑を求めて出かけてみることにした。行く先は、天竜川に沿って山々に挟まれた街、伊那市である。この街に、大学時代の友人の義母がいて、いつも「伊那の母」と尊敬し、かつ慕っているのを知っていた。久しぶりに会いに行ってみたいというので、こちらも再会がてら便乗したわけである。

八十歳半ばにして、矍鑠として現役の開業医である土岐文英先生が、『新逆旅』という本を出された。自作のスケッチが挿絵になり、紀行から、書評、短歌、俳句まで、実に教養とはこういうものかと感心させられる本である。加えて先生の御人柄、人生観がにじみ出ていて、物を書く時の参考にさせていただいている。

その先生の本の中に伊那の田園風景のスケッチがあった。伊那にご親戚があって、いつかご自宅に出かけた時だったか

「伊那はいいところだから、一度行ってみなさいよ」

と言われたことがあったような気がする。

群馬から、伊那市に行くのは意外と距離がある。ゴールデンウイークでは、車は渋滞に巻き込まれるといけないと思って鉄道にした。安中榛名駅を、八時二分に出発し、長野で特急に乗り換え、篠ノ井、松本を経て塩尻まで行き、ワンマン列車で辰野へ、飯田線に乗り換えて、十一時一七分に伊那市に着いた。インターネットで調べたら、教えてくれた旅程であるが、乗り換え時間もそれほどなく、便利な時代になったものだ。

到着時間に合わせて、友人と「伊那の母」が出迎えてくれた。昼食と夕食を「伊那の母」の家でごちそうになったが、家は天竜川と路を隔てたところにあり、美容院を経営されている。高齢の一人暮らしであるが、ハッピーという犬の同居者がいる。

四年前に保健所行きになりそうな小犬がいて、それを引き取って育て、今では、毛並みの良い成犬になっている。ハッピーは生れた時から目が見えなかったらしい。手術をしても見えるようにはならないというので、周囲の反対もあったが、飼うことにした。

思い出の写真を見せてもらったが、その成長ぶりがわかる。

ハッピーは賢い犬で、飼い主の言葉がわかるようである。他人からもらった、縫ぐるみや、ボールがたくさんあって

「○○さんの亀持って来て」

というと、間違いなく口に咥えてくる。

驚いたことには、後ろ足のお足までする。それも右と言えば右、左と言えば左。そのハッピーさん(雌犬である)を隣の中華料理店のご主人の軽自動車に乗せて、高遠の城跡まで遠出した。後部座席にいる「伊那の母」はしきりに声をかけている。

高遠城址の桜は、全国的にも有名である。今はすっかり葉桜になっているが、枝振りがソメイヨシノとは違う。細く高く伸びていて、桜のようではない。コヒガン桜という種類だという。近くに桜が丘公園があって、こちらは八重桜が満開である。ハッピーはこの時ばかりは車で留守番になった。

帰路、河川敷にある公園に寄った。ハッピーが小さい時から時々遊ばせてもらっていた公園である。車を停めると、ひとしきり大きな声で吠えた。すぐ外に出たかったのであろう。目が見えないが、今いる場所が懐かしい場所だと分ったのだろう。懐かしさの感情はどこから生れるかといえば、心の働きを「知・情・意」に分ければ、情の働きに違いない。「伊那の母」の気持が愛情となって注がれ、ハッピーの心の情が深くなっていったと考えたい。視覚がないということは関係ない。情というものは、五感を超えたものだと数学者の岡潔博士は言っている。

少し難解だが、岡先生の心についての説明は次ぎのようなものである。

「多くの人は、心というものは自分という肉体の中にあって、五感でわかるものだけだと思っている。だから、自我が自分だと思っている。ところが、生命というのは不思議なもので、自分で生きているというより、生かされているというふうに考えた方がわかりやすい。生かしているものを大宇宙の主宰者と仮定すると、全ての存在、無生物から生物まで一つの心になる。仏教では大我とよんでいるが、東洋では造化という言葉になる。僕は大自然の善意と言っている。自我を取り去るとその心が働く。個と個の間に情が通う」

正確には表現していないと思うが、そのようになる。

「伊那の母」はベランダを畑とよんでいる。そこには、鉢植えだが様々な野菜が育っている。時たま、鳥がやってきて葡萄の枝にとまったりする。いかにもくつろいでいるように見える。家主に警戒心が薄いのだろう。中世だったか、イタリヤにアッシジの聖フランシスコという人物がいた。この人は鳥と会話ができたという。恐らく、鳥へ情という心を通わすことができたのであろう。「伊那の母」とハッピーの暮らしは、地元の女流童話作家によって、童話となって新聞に載った。

夕食の時、小さい時から家に遊びに来ていた人が亡くなった話が出た。不慮の死だったらしく家族は密葬にした。「伊那の母」には数々の思い出があった。別れができないというのは苦痛である。自然と涙声になって、頬に涙が落ちた。他人のことをこれほどに思える人は少ない。ハッピーの前に熊千代という名の犬がいた。十九年も一緒に暮らした犬で、仏壇に位牌になっていた。

翌日は雨になった。風も強く傘が飛ばされそうである。帰路、諏訪湖に立ち寄ることにした。幾度か車で、諏訪湖沿線を通ったことはあるが、散策する機会はなかった。諏訪には、諏訪大社がある。正確には、上社と下社があって、上社は茅野市に近く、諏訪湖に注ぐ宮川を遡ったところにあって、前宮と本宮に分かれている。下社は、下諏訪駅に近く、こちらも春宮と秋宮に分かれている。

御柱祭という行事があって、千年以上前から行われている。正式な祭の名前は、諏訪大社式年造営御柱大祭というのであるが、七年に一度、山から大木を切り出し、上社と下社まで、諏訪一帯の氏子達が人力で引いてくるという勇壮な祭である。

五月四日、この日に下社への「里曳き」があるというので、大勢の観光客が訪れていた。下諏訪駅の駅員は、はっぴ姿できびきびと客を案内している。ふと改札口に目をやるとカメラを持ったTBSの一団がこちらにやって来る。中央に取り囲まれるようにして、見慣れた顔の紳士がいる。

「筑紫哲也じゃないの」

と隣の人が、自分のカメラを彼に向ける。祭の取材のためらしいが、目の前を待たせてある車に向かって通り過ぎて行く。出迎えの人に案内され、後部座席に坐る。テレビ局のワゴン車が後について、スタッフが機材などを運びこんでいる。ニュースキャスターの筑紫哲也の車はなかなか走り出さない。彼は、煙草に火をつけてうまそうに吸っている。

雨も降っていることもあるし、人込みの中で祭をみる気分にはなれない。祭は当事者が楽しめばよい。その熱気は、想像するだけにした。

諏訪大社に祀られているのは、国譲りで知られている大国主命(おおくにぬしのみこと)の次男である。御名を建御名方命(たてみなかたのみこと)と申し上げる。天つ神と一戦交えたが破れ、この地に流れてきたのだという。それ以来、守護神として武将たちの信仰を集めてきた。

祭りに使われる巨木は、直径一メートル、長さ十七メートル、重さは十二トンほどある。それも一本だけではない。山から長い距離を宮まで運んできて、最後は社を囲むようにして四本立てられる。その時、木は神になる。素朴といえば素朴である。欧米の人にはこうした祭りの意味を不思議に思えるだろう。

伊勢神宮の内宮の社は二十年に一度建て直される。位置は変わるが、建物の姿は変わらない。つまり、原形が保たれるのであるが、社は極めて簡素である。同じ行為を繰り返す諏訪の祭りに似ている。神道を通じて日本人の心性を考えさせられる。

何事のあるかはしかと知らねども

かたじけなさに涙こぼるる

伊勢神宮をお参りした西行は、その心境を歌に詠んでいる。江戸時代には、庶民の伊勢参りが盛んであった。

春めくや人様々の伊勢参り

参宮といえば盗みもゆるしけり

いかにも、寛容にしてのどかである。

諏訪には温泉が多い。町のあちこちに公衆浴場がある。片倉館という昭和二年に建てられた煉瓦でできた西洋建築のレトロな浴場がある。製糸工業で財をなした、片倉財閥が、女工さんのための厚生施設として造った建物が一般に開放されている。すっかり観光名所になっている。入湯料は四〇〇円。ロッカー代が他に五十円かかる。休憩だと二階の間でくつろぐことができる。二〇〇円増しである。

浴槽はプールのように広く、深くて腰掛けると肩までつかることができる。底には黒石が敷き詰められていて、足の裏に心地よい刺激が感じられる。窓にはステンドグラスがあり、大理石のギリシャ風の彫刻もある。外は雨だが、快適な長湯ができた。

片倉館の庭の木々の緑が、建物とマッチして実に美しかった。片倉館に隣接して諏訪市立美術館がある。湯上りの中重厚な、郷土作家の彫刻と、繊細な野の花を描いた日本画を見ることができた。

帰路の列車の車窓から見える山間の緑に飽きることはなかった。緑というのは何とも心を癒してくれる色かと思う。

2013年08月25日

『冬の渚』(拙著)春の近江路

春の近江路

比叡山の麓、大津の市街地に近い三井寺の桜が満開である。ライトアップされている。元職場の上司だった人が、最近大津市に引っ越したので、毎年奈良で開催される、数学者岡潔先生の春雨忌に出席する前日の宿泊を、電話してお願いした。快く了解してもらえたので、訪ねることになった。宿を提供してもらい、近江牛までごちそうになったが、逆に奥さんに感謝された。桜が満開の時期の訪問で、亭主殿を花見に誘い出してくれたからなのだろう。

「これで、引越しは(結婚してから)十回以上になります」

と、今回の引越しは、奥さんにとって嬉しいようでもあり、郷里(群馬県)から離れた地で、しかも周りには知り合いも少ないことから寂しいような気持もしているので複雑そうである。

大津市は、京都にも近く、近江神宮があることでわかるように大化の改新に近い、はるか古代に一時都が置かれたこともあるほど歴史のある街である。

近江の海 夕波千鳥汝が鳴けば 心もしのに古(いにしえ)想ほゆ

と柿本人麿が詠んだ風景は無論ないが、雄大な琵琶湖は健在である。

学生時代、京都に暮らしていたわりには、滋賀県に足をのばすことは少なかった。近江舞子の近くで、クラブ(将棋研究会)の夏季合宿をしたことがあった。宿に缶詰で、将棋三昧、観光地を訪ねたという記憶はない。頭の疲れを癒すために、生れて初めて同僚の誘いで釣りをしたのは良く覚えている。鮒らしい魚を釣った感触が新鮮だったからであろう。

この近江舞子のさらに先に安曇川という町がある。あどがわと読むのであるが、位置関係は少し説明が必要である。京都駅から湖西線で約五〇分程かかる。湖西というのは、琵琶湖の西沿岸を列車が走っているという意味である。対岸の路線は、湖東線とは言わない。東海道本線で、京都の山科で分岐している。近江舞子は、安曇川まで行く途中にある。

旧友夫妻宅を訪ねるのは夕方なので、群馬の安中榛名駅から発ったその日の午後、新幹線を京都で乗り換えて、安曇川に行くことにした。訪ねるのは、近江聖人生誕の地である。近江聖人は、おうみしょうにんとは読まない。おうみせいじんである。

近江聖人という呼称で知られているのは、中江藤樹である。江戸時代初期の儒学者で、我が国の陽明学の開祖とされている。現在の歴史の教科書に名前は出てくるが、さてどんな人物かまで知る人は少なくなっている。

戦前の教科書には、その親孝行な人物像が描かれ、二宮尊徳などと同じくらいの歴史的有名人であった。内村鑑三の『代表的日本人』の中に書かれている人物でなかったら、こうした旅にはならなかったに違いない。

戦後の教育は、道徳教育を置き去りにした感がある。儒教は、江戸時代にあっては、支配者階級であった武士の規範になっていたが、為政者にだけ都合が良い学問というのは言いすぎであろう。藤原惺窩(せいか)、林羅山などと続く朱子学派の系譜からは、知的で形式的な側面が強い。人生の深い目的を人々の心に納得させるには物足りないものがある。

孔子や、孟子などは今日でも偉大な思想家である。戦後民主主義が、公の束縛から解放された個人の権利の尊重を謳歌させたために、一方で、他者への思いやりや公共への奉仕の観念を薄めた。自己欲とか自我を抑制するのが、道徳であり、儒学がそのいちやくを担っていたとも言える。

中江藤樹は、一六〇八年に、近江国高島郡小川村に生れた。祖父が、米子藩の家臣であったことから、武士にならず近江で農民となって暮らす父親の代わりに、九歳の時、祖父吉長の養子となり、その後元服して家督を継いだ人である。

若い時から利発であったばかりでなく、学問を良くした。祖父の理解もあり、京の都にも学識のある親戚もあったことから、二十代半ばには相当な見識を持った武士になり、祖父の死後、伊予大洲藩の加藤氏に仕えたが、大いに前途に期待されるところがあった。

武士としての名は、与右衛門、字は惟命。藤樹は号でなく、居宅に生えていた藤の老樹から、門人たちが「藤樹先生」とよんだ尊称に由来している。

二七歳の時、脱藩して国に帰る。幾度の辞職願が通らなかったからである。藤樹の才、識見を高く評価し藩になくてはならない人材と見ていた家老は、殿様への取次ぎをなかなかしてくれなかった。脱藩は死罪である。にもかかわらず行動に表わしたのは、夫に先立たれ、娘を嫁がせ一人暮らす母親が心配であったからである。今日流に言えば、地方公務員を辞めて、親の世話をするためにUターンした息子ということになる。マザコンというのは当たらない。

殿様に仕える人材は自分以外にもいるが、母親の面倒を見られるのは自分をおいて他にはかいない。このあたりは、親への考を説く儒教を学んだ人間だからというより、藤樹の体質であろう。

十代の時、儒学の大家とされ、幕府の御用学者であった、林羅山が、僧の称号をもって、顕彰されると、猛烈な批判分を書き、名誉を求める俗人と決めつけ、儒教の徒にはほど遠い人物だと批難したことがあった。

また、城に出仕し、暗黙の了解で、仕事もなくただ語り合っている武士が、藤樹が顔を見せると仕事をするしぶりをするとか、冗談も言わず謹厳実直な藤樹の傍にはなかなか寄り付こうとしなかったという話があり、正義感の強い、俗っぽさのない堅物という若い日の藤樹の人物像が伝えられている。

国に帰った藤樹は、自ら学問を深めながら、地域に住む人々に優しくわかりやすいように講義した。その教えを求めて多くの門人が生れている。その一番の弟子と言われるのが、熊沢蕃山(一六一九~一六九一)である。岡山藩主池田光政に仕え、鴻儒(経世思想家)として幕政に影響を与えた。近江聖人として後世に中江藤樹を伝えたのは彼の実績である。大金を落とした飛脚の宿に、その落し物を送り届け、それが当然の行いだと言って帰った「正直馬子」の話を内村鑑三も著書の中で紹介しているが、その精神を教えたのが、藤樹であり、熊沢蕃山が藤樹の門を叩くきっかけになったと言われている。

中江藤樹は、母親に先立ち四一歳で亡くなくなっている。持病の喘息が原因だったとされている。藤樹神社の敷地にある、中江藤樹記念館から歩いて数分のところに墓地があり、母親と並ぶように墓標が立っている。そこから日吉神社を左に折れると、生前塾として門人を教えた藤樹書院跡があり、今では明治に火災のため焼けた後に建てられた家があり、座敷の奥の中央に夫人と並んで神主(位牌)が置かれている。

中江藤樹が晩年辿りついた境地は

「致良知」

という言葉に示されている。意味は、

「良知すなわち善なり。良知に致れば、善は常に心のあるじなり」

ということで、人の本心は善であり悪ではないという「性善説」であり、明代の思想家王陽明の「致良知説」の影響も少なくない。

法律は、人の本心が悪であるという「性悪説」から生れてきているのかもしれないが、法律を動かす人々には、その根本に磨けば光る善の玉を誰もが持って生れてきているという考え方に立ってもらいたいとは思う。

善と悪というのは、時代や社会体制が変わっても、自然の理として存在している。東洋思想研究では碩学と言われた安岡正徳は書の中で

「善というものは生命の発展に従うものだから、従順な感じで、刺激がない、そして素直である。およそ人々は善に対してはあまり感じないが、悪に対しては非常に強く感じる。人間も概して悪人は強い。善人は弱い。だから善人と悪人を比べてみると、善人はたいてい引っ込み思案、消極的で、傍観的で、団結しない。悪人は猛々しく深刻で、攻撃的、積極的で必要に応じてよく団結する。悪党という語があっても善党という言葉は使わない。だから悪党と善人では一応、善人が負けるものである」

藤樹先生の『翁問答』の中にも

「国をおさめ天下を平らかにする要領、謙の一字にきわまれり」

というのがある。王道政治の基本でもある。覇権主義では天下は長く治まらない。ただ歴史上、あるいは組織でも王道政治のような形が実現されることは少ない。

「知行合一」という言葉もある。中江藤樹の人生はまさにそれである。西郷隆盛や吉田松陰なども陽明学に影響を受けたとされる。大塩平八郎もそうであった。色合いは違っていても、世渡り上手な人間にない精神がある。

社会教育家であった後藤静香(一八八四~一九六九)の著書『権威』の一節に「波紋」というのがある。

波紋

静かな池に小石を投げよ

丸い波紋が

大きく大きくひろがって

どこまでも延びてゆく

人間の考えも行いも

善悪ともに

ひとたび動いた心の波は

永遠にのびてゆく

時間をこえ、空間をこえて

無限にひろがってゆく

正しい波、悦びの波の源をつくれ

天台宗の開祖伝教大師、最澄は、「世の一隅を照らせ」と言ったのに通ずる。中江藤樹という人は、琵琶湖に善という小石を投げ、安曇川の一隅を照らした。鄙にあって、これだけの精神の向上と、学問を深めたことに畏敬の念を持った。しかも、人生五十年の時代と言え、四一歳の齢を重ねたに過ぎないのだからなおさらである。

藤樹書院跡に近い民家が古そうに見えたが、家の壁や、塀に使われている板が焼き込んである。焼き杉といって防虫の効果があり、家はかえって長持ちをするらしい。安曇川あたりは、冬、雪も多いらしい。藤樹の過ごした地の自然は決して人に優しくはない。

大津に戻り、義仲寺に立ち寄る。木曾義仲を巴御前が弔った寺とされるが、芭蕉の遺骸が眠っている寺としても有名である。芭蕉は、弟子に遺言して、自分の亡骸は木曾義仲の墓の傍らに埋葬するように望んだ。終焉の地は、大坂であったから、淀川を船に乗せられて運ばれたのである。義仲の墓を挟んで、巴御前の塚があった。

去来ほどの小さき塚や春の寺

芭蕉が木曾義仲を慕った理由はよくは知らないが、悲運な人と映っていたからなのだろうか。異母兄弟であった義経らの軍勢に破れ、琵琶湖に近いぬかるんだ田の中で、馬上で射られて落命したのだと伝えられている。

木曾の情雪や生えぬく春の草

むざんやな甲の下のきりぎりす

の句に義仲への芭蕉の想いが込められているという。

死後、芭蕉と巴御前という男女に慕われた木曾殿の天上での心境は如何なものであろうか。

京阪電鉄膳所駅に近い街中にある寺だが、こじんまりとした風情のある寺である。有名な芭蕉の句がある。

行春を近江の人とおしみけり

柳が既に若葉を出してその緑を風に揺らしていた。

今回の旅は、中江藤樹に惹かれるところがあったからであるが、芭蕉の墓に詣でて、いつかは芭蕉の足跡を辿ってみたくなった。義仲寺を訪ねた翌日、岡潔先生と生前何かしらのご縁があり、今もって人生の師と考えている人達の集い「春雨忌」では連句が行われるようになっている。焦門の連句は有名であるが、その意味が少しずつではあるが分りかけてきたような気がする。

五七五の発句があり、次の人が七七と続け、四季と場面を変えながら、前の人々の情緒に配慮しながら、三六回で終る。それを一巻とするのが連句であるが、途中に花や月の坐などがあって、約束事もある。風流と言うより、他者の心を慮るための訓練になる。

「自分を後にして他人を先にせよ」

と繰り返し語っておられた岡先生の教えの実践のようなものである。

「人は懐かしさと喜びの世界に生きている」

ということも連句によって実感できるような気もする。

岡先生の友人であった物理学者の中谷宇吉郎との連句がある。一部であるが

秋晴れに並んで乾く鯵と烏賊 虚雷

蓼も色づく溝のせせらぎ 海牛

夜毎引く間取りをかしく秋ふけて 海牛

さて目覚むれば烟草値上がる 虚雷

虚雷が中谷先生。去来にかけているのか、物理学者らしい号である。海牛が岡先生の号であるがユーモラスな名前である。名づけたのは中谷先生だったらしい。

比叡山の麓、大津の市街地に近い三井寺の桜が満開である。ライトアップされている。元職場の上司だった人が、最近大津市に引っ越したので、毎年奈良で開催される、数学者岡潔先生の春雨忌に出席する前日の宿泊を、電話してお願いした。快く了解してもらえたので、訪ねることになった。宿を提供してもらい、近江牛までごちそうになったが、逆に奥さんに感謝された。桜が満開の時期の訪問で、亭主殿を花見に誘い出してくれたからなのだろう。

「これで、引越しは(結婚してから)十回以上になります」

と、今回の引越しは、奥さんにとって嬉しいようでもあり、郷里(群馬県)から離れた地で、しかも周りには知り合いも少ないことから寂しいような気持もしているので複雑そうである。

大津市は、京都にも近く、近江神宮があることでわかるように大化の改新に近い、はるか古代に一時都が置かれたこともあるほど歴史のある街である。

近江の海 夕波千鳥汝が鳴けば 心もしのに古(いにしえ)想ほゆ

と柿本人麿が詠んだ風景は無論ないが、雄大な琵琶湖は健在である。

学生時代、京都に暮らしていたわりには、滋賀県に足をのばすことは少なかった。近江舞子の近くで、クラブ(将棋研究会)の夏季合宿をしたことがあった。宿に缶詰で、将棋三昧、観光地を訪ねたという記憶はない。頭の疲れを癒すために、生れて初めて同僚の誘いで釣りをしたのは良く覚えている。鮒らしい魚を釣った感触が新鮮だったからであろう。

この近江舞子のさらに先に安曇川という町がある。あどがわと読むのであるが、位置関係は少し説明が必要である。京都駅から湖西線で約五〇分程かかる。湖西というのは、琵琶湖の西沿岸を列車が走っているという意味である。対岸の路線は、湖東線とは言わない。東海道本線で、京都の山科で分岐している。近江舞子は、安曇川まで行く途中にある。

旧友夫妻宅を訪ねるのは夕方なので、群馬の安中榛名駅から発ったその日の午後、新幹線を京都で乗り換えて、安曇川に行くことにした。訪ねるのは、近江聖人生誕の地である。近江聖人は、おうみしょうにんとは読まない。おうみせいじんである。

近江聖人という呼称で知られているのは、中江藤樹である。江戸時代初期の儒学者で、我が国の陽明学の開祖とされている。現在の歴史の教科書に名前は出てくるが、さてどんな人物かまで知る人は少なくなっている。

戦前の教科書には、その親孝行な人物像が描かれ、二宮尊徳などと同じくらいの歴史的有名人であった。内村鑑三の『代表的日本人』の中に書かれている人物でなかったら、こうした旅にはならなかったに違いない。

戦後の教育は、道徳教育を置き去りにした感がある。儒教は、江戸時代にあっては、支配者階級であった武士の規範になっていたが、為政者にだけ都合が良い学問というのは言いすぎであろう。藤原惺窩(せいか)、林羅山などと続く朱子学派の系譜からは、知的で形式的な側面が強い。人生の深い目的を人々の心に納得させるには物足りないものがある。

孔子や、孟子などは今日でも偉大な思想家である。戦後民主主義が、公の束縛から解放された個人の権利の尊重を謳歌させたために、一方で、他者への思いやりや公共への奉仕の観念を薄めた。自己欲とか自我を抑制するのが、道徳であり、儒学がそのいちやくを担っていたとも言える。

中江藤樹は、一六〇八年に、近江国高島郡小川村に生れた。祖父が、米子藩の家臣であったことから、武士にならず近江で農民となって暮らす父親の代わりに、九歳の時、祖父吉長の養子となり、その後元服して家督を継いだ人である。

若い時から利発であったばかりでなく、学問を良くした。祖父の理解もあり、京の都にも学識のある親戚もあったことから、二十代半ばには相当な見識を持った武士になり、祖父の死後、伊予大洲藩の加藤氏に仕えたが、大いに前途に期待されるところがあった。

武士としての名は、与右衛門、字は惟命。藤樹は号でなく、居宅に生えていた藤の老樹から、門人たちが「藤樹先生」とよんだ尊称に由来している。

二七歳の時、脱藩して国に帰る。幾度の辞職願が通らなかったからである。藤樹の才、識見を高く評価し藩になくてはならない人材と見ていた家老は、殿様への取次ぎをなかなかしてくれなかった。脱藩は死罪である。にもかかわらず行動に表わしたのは、夫に先立たれ、娘を嫁がせ一人暮らす母親が心配であったからである。今日流に言えば、地方公務員を辞めて、親の世話をするためにUターンした息子ということになる。マザコンというのは当たらない。

殿様に仕える人材は自分以外にもいるが、母親の面倒を見られるのは自分をおいて他にはかいない。このあたりは、親への考を説く儒教を学んだ人間だからというより、藤樹の体質であろう。

十代の時、儒学の大家とされ、幕府の御用学者であった、林羅山が、僧の称号をもって、顕彰されると、猛烈な批判分を書き、名誉を求める俗人と決めつけ、儒教の徒にはほど遠い人物だと批難したことがあった。

また、城に出仕し、暗黙の了解で、仕事もなくただ語り合っている武士が、藤樹が顔を見せると仕事をするしぶりをするとか、冗談も言わず謹厳実直な藤樹の傍にはなかなか寄り付こうとしなかったという話があり、正義感の強い、俗っぽさのない堅物という若い日の藤樹の人物像が伝えられている。

国に帰った藤樹は、自ら学問を深めながら、地域に住む人々に優しくわかりやすいように講義した。その教えを求めて多くの門人が生れている。その一番の弟子と言われるのが、熊沢蕃山(一六一九~一六九一)である。岡山藩主池田光政に仕え、鴻儒(経世思想家)として幕政に影響を与えた。近江聖人として後世に中江藤樹を伝えたのは彼の実績である。大金を落とした飛脚の宿に、その落し物を送り届け、それが当然の行いだと言って帰った「正直馬子」の話を内村鑑三も著書の中で紹介しているが、その精神を教えたのが、藤樹であり、熊沢蕃山が藤樹の門を叩くきっかけになったと言われている。

中江藤樹は、母親に先立ち四一歳で亡くなくなっている。持病の喘息が原因だったとされている。藤樹神社の敷地にある、中江藤樹記念館から歩いて数分のところに墓地があり、母親と並ぶように墓標が立っている。そこから日吉神社を左に折れると、生前塾として門人を教えた藤樹書院跡があり、今では明治に火災のため焼けた後に建てられた家があり、座敷の奥の中央に夫人と並んで神主(位牌)が置かれている。

中江藤樹が晩年辿りついた境地は

「致良知」

という言葉に示されている。意味は、

「良知すなわち善なり。良知に致れば、善は常に心のあるじなり」

ということで、人の本心は善であり悪ではないという「性善説」であり、明代の思想家王陽明の「致良知説」の影響も少なくない。

法律は、人の本心が悪であるという「性悪説」から生れてきているのかもしれないが、法律を動かす人々には、その根本に磨けば光る善の玉を誰もが持って生れてきているという考え方に立ってもらいたいとは思う。

善と悪というのは、時代や社会体制が変わっても、自然の理として存在している。東洋思想研究では碩学と言われた安岡正徳は書の中で

「善というものは生命の発展に従うものだから、従順な感じで、刺激がない、そして素直である。およそ人々は善に対してはあまり感じないが、悪に対しては非常に強く感じる。人間も概して悪人は強い。善人は弱い。だから善人と悪人を比べてみると、善人はたいてい引っ込み思案、消極的で、傍観的で、団結しない。悪人は猛々しく深刻で、攻撃的、積極的で必要に応じてよく団結する。悪党という語があっても善党という言葉は使わない。だから悪党と善人では一応、善人が負けるものである」

藤樹先生の『翁問答』の中にも

「国をおさめ天下を平らかにする要領、謙の一字にきわまれり」

というのがある。王道政治の基本でもある。覇権主義では天下は長く治まらない。ただ歴史上、あるいは組織でも王道政治のような形が実現されることは少ない。

「知行合一」という言葉もある。中江藤樹の人生はまさにそれである。西郷隆盛や吉田松陰なども陽明学に影響を受けたとされる。大塩平八郎もそうであった。色合いは違っていても、世渡り上手な人間にない精神がある。

社会教育家であった後藤静香(一八八四~一九六九)の著書『権威』の一節に「波紋」というのがある。

波紋

静かな池に小石を投げよ

丸い波紋が

大きく大きくひろがって

どこまでも延びてゆく

人間の考えも行いも

善悪ともに

ひとたび動いた心の波は

永遠にのびてゆく

時間をこえ、空間をこえて

無限にひろがってゆく

正しい波、悦びの波の源をつくれ

天台宗の開祖伝教大師、最澄は、「世の一隅を照らせ」と言ったのに通ずる。中江藤樹という人は、琵琶湖に善という小石を投げ、安曇川の一隅を照らした。鄙にあって、これだけの精神の向上と、学問を深めたことに畏敬の念を持った。しかも、人生五十年の時代と言え、四一歳の齢を重ねたに過ぎないのだからなおさらである。

藤樹書院跡に近い民家が古そうに見えたが、家の壁や、塀に使われている板が焼き込んである。焼き杉といって防虫の効果があり、家はかえって長持ちをするらしい。安曇川あたりは、冬、雪も多いらしい。藤樹の過ごした地の自然は決して人に優しくはない。

大津に戻り、義仲寺に立ち寄る。木曾義仲を巴御前が弔った寺とされるが、芭蕉の遺骸が眠っている寺としても有名である。芭蕉は、弟子に遺言して、自分の亡骸は木曾義仲の墓の傍らに埋葬するように望んだ。終焉の地は、大坂であったから、淀川を船に乗せられて運ばれたのである。義仲の墓を挟んで、巴御前の塚があった。

去来ほどの小さき塚や春の寺

芭蕉が木曾義仲を慕った理由はよくは知らないが、悲運な人と映っていたからなのだろうか。異母兄弟であった義経らの軍勢に破れ、琵琶湖に近いぬかるんだ田の中で、馬上で射られて落命したのだと伝えられている。

木曾の情雪や生えぬく春の草

むざんやな甲の下のきりぎりす

の句に義仲への芭蕉の想いが込められているという。

死後、芭蕉と巴御前という男女に慕われた木曾殿の天上での心境は如何なものであろうか。

京阪電鉄膳所駅に近い街中にある寺だが、こじんまりとした風情のある寺である。有名な芭蕉の句がある。

行春を近江の人とおしみけり

柳が既に若葉を出してその緑を風に揺らしていた。

今回の旅は、中江藤樹に惹かれるところがあったからであるが、芭蕉の墓に詣でて、いつかは芭蕉の足跡を辿ってみたくなった。義仲寺を訪ねた翌日、岡潔先生と生前何かしらのご縁があり、今もって人生の師と考えている人達の集い「春雨忌」では連句が行われるようになっている。焦門の連句は有名であるが、その意味が少しずつではあるが分りかけてきたような気がする。

五七五の発句があり、次の人が七七と続け、四季と場面を変えながら、前の人々の情緒に配慮しながら、三六回で終る。それを一巻とするのが連句であるが、途中に花や月の坐などがあって、約束事もある。風流と言うより、他者の心を慮るための訓練になる。

「自分を後にして他人を先にせよ」

と繰り返し語っておられた岡先生の教えの実践のようなものである。

「人は懐かしさと喜びの世界に生きている」

ということも連句によって実感できるような気もする。

岡先生の友人であった物理学者の中谷宇吉郎との連句がある。一部であるが

秋晴れに並んで乾く鯵と烏賊 虚雷

蓼も色づく溝のせせらぎ 海牛

夜毎引く間取りをかしく秋ふけて 海牛

さて目覚むれば烟草値上がる 虚雷

虚雷が中谷先生。去来にかけているのか、物理学者らしい号である。海牛が岡先生の号であるがユーモラスな名前である。名づけたのは中谷先生だったらしい。

2013年08月24日

『冬の渚』(拙著)茶聖千利休

茶聖千利休

平成十六年三月七日、裏千家の十六代坐忘斎千宗室家元が群馬県榛名町にある天台宗光明寺に訪れた。梅の花は少し開き、晴れてはいたが、風の強い寒い日であった。この寺に眠る祖先に十六代目を襲名した報告と献茶を行うためである。

光明寺の開基は古く、鎌倉時代以前である。寺には、最澄(伝教大師)の像があって、除幕式には当時の天台坐主山田恵諦も立ち会っている。全国数多い天台宗の寺の中でこの寺が由緒ある寺であることを、像の建立が物語っている。

参道の突き当たりの門をくぐると、直ぐ右側の一画に、「茶聖利休居士太祖之塋域」と書かれた石碑があって、塋域には供養塔が置かれている。利休居士の太祖とは、里見義俊のことである。その兄は新田義兼でその末裔に鎌倉幕府の執権であった北条氏を滅ぼした新田義貞がいる。新田氏の三代前が源義家(八幡太郎)であるから利休の遠祖ということになる。さらに源義家は、清和源氏であるから、千家は天皇家にまで繋がる。里見義俊は、光明寺一帯の土地の地頭であり、一一七〇年に光明寺に埋葬されたことがわかっている。義俊の子の義清が田中氏を名のり、その末が利休だと言われているのである。利休は、泉州堺に生まれたが初めの姓は田中であった。名は与四郎である。

利休の前に千家についてふれてみたい。初祖千宗易(利休)の死後、茶道とともに千家の二代目となったのは利休の娘婿であった。少庵の子、つまり、利休の孫にあたる千宗旦は晩年、隠居所として今日庵を建てた。それを受け継いでいるのが裏千家である。

表千家は宗旦の隠居前の庵、不審菴をその子宗左が引き継ぎ、現在、十四代千宗左が家元である。両家は上京区にあり、史蹟名勝となっている。

武者小路千家は、宗旦の子宗守が興した。現在の当主も、十四代である。三五〇年の長き間、三家は家の継承に助け合うことがあった。徳川御三家は、紀州、尾張、水戸だが、分家は、宗家を絶やさないための知恵である。

裏千家十四代の淡々斎宗室は、同志社大学を卒業している。千家は、利休以来、大徳寺に禅の道を学び心の修行の場としてきた。茶と禅宗は中国宋の時代から古く深い関係がある。岡倉天心の「茶の本」にも書かれている。

同志社は、キリスト教を建学の基礎にして新島襄が創設した大学である。キリスト教と茶道、この組み合わせも明治という時代がもたらした流れかもしれない。裏千家茶道愛好者のための淡交会は、淡々斎宗室が始めたもので、今日では海外にも支部がある。その後、十五代鵬雲斎宗室も同志社大学に学び、現、家元坐忘斎宗室も同志社大学を卒業している。三代が続けて同志社に学んだ。

十六代は、同志社大学文学部文化学科心理学専攻で、一九七五年度に入学している。私事になるが、約二十年前、同窓会報を編集されていた恩師橋本宰先生から原稿依頼があり、送られてきた原稿が千宗之となっていた。肩書きには裏千家若宗匠とあった。現、家元が四年後輩だということを知った。「悲願と感受」というタイトルで原稿を出したことを覚えている。

無論、家元とは面識があるわけではない。けれども、その人物が、我が家の菩提寺である光明寺を訪れるという二重の縁(えにし)に心ときめくものを感じた。一期一会というのは茶の世界に通じるものがある。手紙を書いたら、淡交会本部の関根さんという専務理事の方から達筆な封書に丁寧な返書が送られてきた。献茶会にご案内致しますというのがその内容である。

群馬県の淡交会に所属する茶道の先生に便宜を計らっていただき、献茶会に出席することは出来たが、直接家元には会うことはできなかった。心にときめきを感じながら会えないということもある。

午前九時半、定刻の時間に裏千家家元は光明寺に到着。黒塗りの高級車に乗って境内に入る。後部座席のドアが開き、出迎えの群馬淡交会の重鎮らしき人物と挨拶を交わし、本堂に向う家元の姿が目に入る。その身のこなしに高貴な印象は持った。翌日の新聞の地方紙に、「茶聖利休居士太祖之塋域」に合掌する家元の姿を見た。

献茶会は、寺に増築された真新しい茶室で行われた。家元が茶を点てたのは限られた人達である。けれども、家元が寺を後にしてから、同じ茶室で茶を飲むことが出来た。茶席には、約四〇人程の人がいた。めぐり合わせか、正客の席に坐る人がいない。男性は数人。茶道の心得のない者が茶釜に最も近い席に坐らせられてしまった。

何か役割があるとは知りながら、「特別な役割はありませんよね」と言って席に着いた。

大変な緊張感である。和菓子を頂き、黒塗りの茶碗でお茶を頂く。目の前で茶を点ててもらったのは正客の特権である。家元には茶をいただけなかったが、自分から望んだわけではなくその席に着いたことが、何かのめぐり合わせだったのかと今にして思うのである。

掛軸があって、そこには

「真佛坐屋裏」と書かれている。茶席にいる人の中から、その意味を尋ねる人がいた。それこそ、正客の役割ではないか。

振り返ってその掛軸を見たとき、今日の献茶式に相応しいものだと思った。意味は、「尊い仏様は、家の奥あってただ坐っていらっしゃる」

裏千家の「裏」、坐忘斎の「坐」、光明寺の「佛」が五文字の中に入っている。退席する時に気づいたのだが、家元の母君と、弟君の写真が飾られていた。伊住宗晃宗匠が他界されていたことは知らなかった。

現家元の母、鵬雲斎宗室夫人のことは、『母の居た場所』中央公論社、千宗之著で知った。近江商人の出で、五個荘が先祖の地である。

若竹の伸びや日の恩土の恩

という吉川英治の句があるが、現家元の両親の結婚式の仲人が吉川英治で、この句が鵬雲斎宗室夫人に贈られたことを始めて知った。鵬雲斎宗室は、水戸黄門を演じた、俳優西村晃と親しかった。特攻隊員だった縁らしい。裏千家の若宗匠が特攻隊員であったというのも凄い話である。

『本覚坊遺文』という井上靖の小説がある。熊井啓監督により映画にもなった。利休がなぜ秀吉から死を命ぜられたのかを、三井寺の僧、利休の弟子本覚坊の追想のようにして語らせている。

利休は一五二二年に生まれている。茶は、武野紹鷗に学び、侘び、寂びという独自の世界を確立し、茶の道を大成させた。宗祇らの俳諧を、蕉風という独自な芸術性を俳句に確立した松尾芭蕉との関係に似ている。

利休は、織田信長、豊臣秀吉という権力者に仕えた。千姓は信長から与えられた。信長は、天下統一を目前にして本能寺で死ぬが、前日には茶会が開かれていた。戦国武士の間では、生死が背中合わせの日々に、利休が点てる茶に心を癒すことができたのであろう。古田織部、蒲生氏郷、細川三斎、キリシタン大名で知られる高山左近などの武士が、利休の門を叩いたのである。

出陣の前に茶を点てることもあった。十五代鵬雲斎宗室も特攻隊員にヤカンで湯を沸かし茶を点てたという。秀吉から利休が死を賜ったとき、利休は申し開きをしなかったという。それは、自分の茶が多くの人々を死地に向わせたことへの、自戒の念もあったのではないかと言われている。

秀吉は、信長の悲願を引き継ぎ天下統一を成し遂げた。下層農民から、実質的な日本の支配者になった、秀吉の政治的資質は、天運もあったであろうが、稀有なものであった。その秀吉が最後まで支配できなかったのが利休の心ではなかったかと思うのである。

利休の造った茶室は、にじり口から身を屈めて入らなければならない。天下人、貴人も同じである。そして、数畳の狭い部屋で宗匠の点てるお茶を静かに飲むのである。

利休は、その茶室の周りに朝顔を弟子に植えさせ綺麗に咲かせた。それを知った秀吉が茶室を早朝訪ねると、あるべき朝顔は、全て刈り取られていた。そして、いつものようににじり口から茶室に入ると、利休がいて床の間にはただ一輪の朝顔が生けられていた。

金の茶室と質素な茶室に一輪の朝顔。これが秀吉と利休の茶を通した心の世界の違いとみることができる。京都北野での大茶会も秀吉らしい。ただ身分の差なく誰もが参加しても良いというところは、当時からすれば革新的な発想ではある。

禅の言葉に「名利共休」というのがある。名誉もお金も求めない。そのかわりに自分の心が喜ぶことになる。「みょうりともにきゅうす」、千利休の名の由来である。

権力者秀吉は、利休を恐れていたのではないだろうか。それは、表向き従順に茶人として振舞う利休ではあったが、どうしても支配できない利休の心の世界を感じていたからである。

利休は、罪を犯して切腹したわけではない。人類の罪を一身に受けて十字架上に死んだキリストの死とも違う。

小説『本覚坊遺文』の中に、不思議な場面がある。

掛軸に、ただ「死」という文字が書かれている。茶室にいるのは三人。ただもう日は暮れていて利休の他二人が誰なのか、控えの間にいた本覚坊の記憶には定かではない。利休ではない一人が言う

「無では無くならない、死では無くなる」

「無」という文字を掛軸にしたのではこの場の三人の心には相応しくないというのである。声の主は、山上宗二であり、彼は秀吉に茶を点て、その場で茶の心は秀吉の考えているようなものではないと言って殺されたと言われている。その時、耳や鼻を削がれたと言うから恐ろしい。もう一人は古田織部であるが、後年、家康に死を命ぜられている。豊臣方に通じたと言うのが理由だが、利休同様申し開きはしなかった。

秀吉の暗殺を企てたという石川五右衛門の釜茹での刑は、てっきり水だと思っていたら油だったという話も聞いたことがある。秀吉が残酷だということを言っているのではない。権力という魔力が、人をしてこうした非人道的行為を生む可能性があるのである。

利休が、秀吉により「死ね」ということになった理由は何であろうか。岡倉天心の『茶の本』には、利休が秀吉の飲む茶碗に毒薬を塗り、毒殺しようとしたからだと書いてあった。秀吉に告げた者があるらしい。利休の心の世界を支配できなかった秀吉でも、利休を殺したいというほどの憎悪は自ら起こすことはなかったと思う。権力者であったからの悲劇であったと言っても良い。井上靖の見解もそのように感じられる。

利休と秀吉の最後の点前に

「死ななくとも良い」

と秀吉が言うと

「そうはまいりません、上様は利休に刀を抜きなされました」

と言う

「そう、強情を言うべきではない」

と秀吉は、利休が命乞いをして、自分に服従することを期待するが、茶室の床の間には、竹に短刀が刺さっている置物があり、利休の決意を表わしている。映画『本覚坊遺文』では、利休が三船敏郎、秀吉は芦田伸介である。

死よりも心の自由が欲しいという人も中にはいるのである。こういう人は、一〇〇人に一人はいない。この時、利休が秀吉に

「お許しください」

と言っていたら今日の千家の隆盛はない。

利休は、弟子たちと別れの茶式に臨む。形見にと色々な品を贈るが、茶碗だけは譲らず「不幸の人のくちびるによって不浄になった器は決して再び人間には使用させない」と言ってなげうって割る。七十年の生涯であった。

大徳寺の山門に自分の像を作って置いた、そのため天下人である秀吉がその下をくぐることになる。また、名声をよきことに茶器の値段を上げて利益を得たとか、秀吉の怒りに触れた理由は後世いろいろ言われているが、朝鮮出兵に苦言を呈したと言うのが、信憑性があるような気がする。徳川家康ら多くの有力大名ですら、秀吉に反論できなかった。茶とは心の平和をめざす道。利休なら言いかねない。

北原白秋が作詞した「城ヶ島の雨」という歌がある。

雨は降る降る、城ヶ島の雨

利休鼠の雨が降る

利休鼠とはどんな色なのか、茶聖利休の好んだこの色を一度見てみたいものである。

平成十六年三月七日、裏千家の十六代坐忘斎千宗室家元が群馬県榛名町にある天台宗光明寺に訪れた。梅の花は少し開き、晴れてはいたが、風の強い寒い日であった。この寺に眠る祖先に十六代目を襲名した報告と献茶を行うためである。

光明寺の開基は古く、鎌倉時代以前である。寺には、最澄(伝教大師)の像があって、除幕式には当時の天台坐主山田恵諦も立ち会っている。全国数多い天台宗の寺の中でこの寺が由緒ある寺であることを、像の建立が物語っている。

参道の突き当たりの門をくぐると、直ぐ右側の一画に、「茶聖利休居士太祖之塋域」と書かれた石碑があって、塋域には供養塔が置かれている。利休居士の太祖とは、里見義俊のことである。その兄は新田義兼でその末裔に鎌倉幕府の執権であった北条氏を滅ぼした新田義貞がいる。新田氏の三代前が源義家(八幡太郎)であるから利休の遠祖ということになる。さらに源義家は、清和源氏であるから、千家は天皇家にまで繋がる。里見義俊は、光明寺一帯の土地の地頭であり、一一七〇年に光明寺に埋葬されたことがわかっている。義俊の子の義清が田中氏を名のり、その末が利休だと言われているのである。利休は、泉州堺に生まれたが初めの姓は田中であった。名は与四郎である。

利休の前に千家についてふれてみたい。初祖千宗易(利休)の死後、茶道とともに千家の二代目となったのは利休の娘婿であった。少庵の子、つまり、利休の孫にあたる千宗旦は晩年、隠居所として今日庵を建てた。それを受け継いでいるのが裏千家である。

表千家は宗旦の隠居前の庵、不審菴をその子宗左が引き継ぎ、現在、十四代千宗左が家元である。両家は上京区にあり、史蹟名勝となっている。

武者小路千家は、宗旦の子宗守が興した。現在の当主も、十四代である。三五〇年の長き間、三家は家の継承に助け合うことがあった。徳川御三家は、紀州、尾張、水戸だが、分家は、宗家を絶やさないための知恵である。

裏千家十四代の淡々斎宗室は、同志社大学を卒業している。千家は、利休以来、大徳寺に禅の道を学び心の修行の場としてきた。茶と禅宗は中国宋の時代から古く深い関係がある。岡倉天心の「茶の本」にも書かれている。

同志社は、キリスト教を建学の基礎にして新島襄が創設した大学である。キリスト教と茶道、この組み合わせも明治という時代がもたらした流れかもしれない。裏千家茶道愛好者のための淡交会は、淡々斎宗室が始めたもので、今日では海外にも支部がある。その後、十五代鵬雲斎宗室も同志社大学に学び、現、家元坐忘斎宗室も同志社大学を卒業している。三代が続けて同志社に学んだ。

十六代は、同志社大学文学部文化学科心理学専攻で、一九七五年度に入学している。私事になるが、約二十年前、同窓会報を編集されていた恩師橋本宰先生から原稿依頼があり、送られてきた原稿が千宗之となっていた。肩書きには裏千家若宗匠とあった。現、家元が四年後輩だということを知った。「悲願と感受」というタイトルで原稿を出したことを覚えている。

無論、家元とは面識があるわけではない。けれども、その人物が、我が家の菩提寺である光明寺を訪れるという二重の縁(えにし)に心ときめくものを感じた。一期一会というのは茶の世界に通じるものがある。手紙を書いたら、淡交会本部の関根さんという専務理事の方から達筆な封書に丁寧な返書が送られてきた。献茶会にご案内致しますというのがその内容である。

群馬県の淡交会に所属する茶道の先生に便宜を計らっていただき、献茶会に出席することは出来たが、直接家元には会うことはできなかった。心にときめきを感じながら会えないということもある。

午前九時半、定刻の時間に裏千家家元は光明寺に到着。黒塗りの高級車に乗って境内に入る。後部座席のドアが開き、出迎えの群馬淡交会の重鎮らしき人物と挨拶を交わし、本堂に向う家元の姿が目に入る。その身のこなしに高貴な印象は持った。翌日の新聞の地方紙に、「茶聖利休居士太祖之塋域」に合掌する家元の姿を見た。

献茶会は、寺に増築された真新しい茶室で行われた。家元が茶を点てたのは限られた人達である。けれども、家元が寺を後にしてから、同じ茶室で茶を飲むことが出来た。茶席には、約四〇人程の人がいた。めぐり合わせか、正客の席に坐る人がいない。男性は数人。茶道の心得のない者が茶釜に最も近い席に坐らせられてしまった。

何か役割があるとは知りながら、「特別な役割はありませんよね」と言って席に着いた。

大変な緊張感である。和菓子を頂き、黒塗りの茶碗でお茶を頂く。目の前で茶を点ててもらったのは正客の特権である。家元には茶をいただけなかったが、自分から望んだわけではなくその席に着いたことが、何かのめぐり合わせだったのかと今にして思うのである。

掛軸があって、そこには

「真佛坐屋裏」と書かれている。茶席にいる人の中から、その意味を尋ねる人がいた。それこそ、正客の役割ではないか。

振り返ってその掛軸を見たとき、今日の献茶式に相応しいものだと思った。意味は、「尊い仏様は、家の奥あってただ坐っていらっしゃる」

裏千家の「裏」、坐忘斎の「坐」、光明寺の「佛」が五文字の中に入っている。退席する時に気づいたのだが、家元の母君と、弟君の写真が飾られていた。伊住宗晃宗匠が他界されていたことは知らなかった。

現家元の母、鵬雲斎宗室夫人のことは、『母の居た場所』中央公論社、千宗之著で知った。近江商人の出で、五個荘が先祖の地である。

若竹の伸びや日の恩土の恩

という吉川英治の句があるが、現家元の両親の結婚式の仲人が吉川英治で、この句が鵬雲斎宗室夫人に贈られたことを始めて知った。鵬雲斎宗室は、水戸黄門を演じた、俳優西村晃と親しかった。特攻隊員だった縁らしい。裏千家の若宗匠が特攻隊員であったというのも凄い話である。

『本覚坊遺文』という井上靖の小説がある。熊井啓監督により映画にもなった。利休がなぜ秀吉から死を命ぜられたのかを、三井寺の僧、利休の弟子本覚坊の追想のようにして語らせている。

利休は一五二二年に生まれている。茶は、武野紹鷗に学び、侘び、寂びという独自の世界を確立し、茶の道を大成させた。宗祇らの俳諧を、蕉風という独自な芸術性を俳句に確立した松尾芭蕉との関係に似ている。

利休は、織田信長、豊臣秀吉という権力者に仕えた。千姓は信長から与えられた。信長は、天下統一を目前にして本能寺で死ぬが、前日には茶会が開かれていた。戦国武士の間では、生死が背中合わせの日々に、利休が点てる茶に心を癒すことができたのであろう。古田織部、蒲生氏郷、細川三斎、キリシタン大名で知られる高山左近などの武士が、利休の門を叩いたのである。

出陣の前に茶を点てることもあった。十五代鵬雲斎宗室も特攻隊員にヤカンで湯を沸かし茶を点てたという。秀吉から利休が死を賜ったとき、利休は申し開きをしなかったという。それは、自分の茶が多くの人々を死地に向わせたことへの、自戒の念もあったのではないかと言われている。

秀吉は、信長の悲願を引き継ぎ天下統一を成し遂げた。下層農民から、実質的な日本の支配者になった、秀吉の政治的資質は、天運もあったであろうが、稀有なものであった。その秀吉が最後まで支配できなかったのが利休の心ではなかったかと思うのである。

利休の造った茶室は、にじり口から身を屈めて入らなければならない。天下人、貴人も同じである。そして、数畳の狭い部屋で宗匠の点てるお茶を静かに飲むのである。

利休は、その茶室の周りに朝顔を弟子に植えさせ綺麗に咲かせた。それを知った秀吉が茶室を早朝訪ねると、あるべき朝顔は、全て刈り取られていた。そして、いつものようににじり口から茶室に入ると、利休がいて床の間にはただ一輪の朝顔が生けられていた。

金の茶室と質素な茶室に一輪の朝顔。これが秀吉と利休の茶を通した心の世界の違いとみることができる。京都北野での大茶会も秀吉らしい。ただ身分の差なく誰もが参加しても良いというところは、当時からすれば革新的な発想ではある。

禅の言葉に「名利共休」というのがある。名誉もお金も求めない。そのかわりに自分の心が喜ぶことになる。「みょうりともにきゅうす」、千利休の名の由来である。

権力者秀吉は、利休を恐れていたのではないだろうか。それは、表向き従順に茶人として振舞う利休ではあったが、どうしても支配できない利休の心の世界を感じていたからである。

利休は、罪を犯して切腹したわけではない。人類の罪を一身に受けて十字架上に死んだキリストの死とも違う。

小説『本覚坊遺文』の中に、不思議な場面がある。

掛軸に、ただ「死」という文字が書かれている。茶室にいるのは三人。ただもう日は暮れていて利休の他二人が誰なのか、控えの間にいた本覚坊の記憶には定かではない。利休ではない一人が言う

「無では無くならない、死では無くなる」

「無」という文字を掛軸にしたのではこの場の三人の心には相応しくないというのである。声の主は、山上宗二であり、彼は秀吉に茶を点て、その場で茶の心は秀吉の考えているようなものではないと言って殺されたと言われている。その時、耳や鼻を削がれたと言うから恐ろしい。もう一人は古田織部であるが、後年、家康に死を命ぜられている。豊臣方に通じたと言うのが理由だが、利休同様申し開きはしなかった。

秀吉の暗殺を企てたという石川五右衛門の釜茹での刑は、てっきり水だと思っていたら油だったという話も聞いたことがある。秀吉が残酷だということを言っているのではない。権力という魔力が、人をしてこうした非人道的行為を生む可能性があるのである。

利休が、秀吉により「死ね」ということになった理由は何であろうか。岡倉天心の『茶の本』には、利休が秀吉の飲む茶碗に毒薬を塗り、毒殺しようとしたからだと書いてあった。秀吉に告げた者があるらしい。利休の心の世界を支配できなかった秀吉でも、利休を殺したいというほどの憎悪は自ら起こすことはなかったと思う。権力者であったからの悲劇であったと言っても良い。井上靖の見解もそのように感じられる。

利休と秀吉の最後の点前に

「死ななくとも良い」

と秀吉が言うと

「そうはまいりません、上様は利休に刀を抜きなされました」

と言う

「そう、強情を言うべきではない」

と秀吉は、利休が命乞いをして、自分に服従することを期待するが、茶室の床の間には、竹に短刀が刺さっている置物があり、利休の決意を表わしている。映画『本覚坊遺文』では、利休が三船敏郎、秀吉は芦田伸介である。

死よりも心の自由が欲しいという人も中にはいるのである。こういう人は、一〇〇人に一人はいない。この時、利休が秀吉に

「お許しください」

と言っていたら今日の千家の隆盛はない。

利休は、弟子たちと別れの茶式に臨む。形見にと色々な品を贈るが、茶碗だけは譲らず「不幸の人のくちびるによって不浄になった器は決して再び人間には使用させない」と言ってなげうって割る。七十年の生涯であった。

大徳寺の山門に自分の像を作って置いた、そのため天下人である秀吉がその下をくぐることになる。また、名声をよきことに茶器の値段を上げて利益を得たとか、秀吉の怒りに触れた理由は後世いろいろ言われているが、朝鮮出兵に苦言を呈したと言うのが、信憑性があるような気がする。徳川家康ら多くの有力大名ですら、秀吉に反論できなかった。茶とは心の平和をめざす道。利休なら言いかねない。

北原白秋が作詞した「城ヶ島の雨」という歌がある。

雨は降る降る、城ヶ島の雨

利休鼠の雨が降る

利休鼠とはどんな色なのか、茶聖利休の好んだこの色を一度見てみたいものである。

2013年08月22日

『冬の渚』(拙著)羽前、米沢へ

羽前、米沢へ

羽前は、江戸時代の山形県の国名で、庄内、新庄、山形、米沢の四藩に分れていた。米沢は盆地で四藩の中では一番南に位置しているが、夏の暑さはあっても冬が厳しく、積雪も日本海側と変わりがない。市街地を最上川の支流、松川が流れ、遠く蔵王や朝日岳、飯豊(いいで)山の高峰、さらには、出羽三山の一つ月山を望むことができる。

正月元旦、三年続けての東北への旅となった。今回は、一人旅だが、日帰りだから旅とは言えないかもしれない。朝、晴れていて初日の出を拝むことができた。高崎駅に車を走らせたが、真正面に太陽があり、全くの逆光となった。国旗に象徴され、万物の恵の源である太陽ではあるが、直接対峙したのでは何とも都合が悪い。視界もきかず、運転は慎重にならざるを得ない。

群馬県で元日に開催され、恒例になった「ニューイヤー駅伝」のコースには、係員が準備している姿があり、高崎市役所の前は、襷リレーの場所になっていることもあり、テレビの中継器材が置かれていた。炬燵で御節料理を食べながらテレビを見ることもここ数年なくなった。元旦は行動開始の日になってしまっている。

行き先を山形県米沢市に決めたのは、上杉鷹山のことが頭にあったからである。上杉鷹山の人物の偉さを知ったのは、内村鑑三の『代表的日本人』による。彼が代表的日本人として紹介しているのは、五人である。西郷隆盛、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮、そしてもう一人が上杉鷹山である。

宗教家としての日蓮を別にすると、四人に共通するのは、仁者、つまり徳のある人物であるということである。内村鑑三は武士から、キリスト教徒になった明治の偉大な思想家であるが、明治以前にあった日本人の資質を忘れることはなかった。『代表的日本人』は訳されて外国の人々に広く紹介されている。

封建時代から明治へと移る時代に、経済、文化、思想、教育、政治などの近代化を進めたのだが、近代化という言葉は、進んだ様式、つまり西洋文化が良いという意識そのものだった。資源のない日本が工業立国として歩んできたのも間違ってはいないと思う。そして、封建国家(家族的国家)から法治国家、とりわけ戦後の民主主義国家への移行も「天は人の下に人を作らず」という人権の平等思想であり、階級社会のくびきから人々を解放したことになる。

ただ、大事なものを軽視して来たのではないだろうか。それは、道徳教育である。封建時代に教育の基本となったのが、まさに道徳である。その教本になったのが、儒教であった。明の時代に体系化された、朱子学のように封建時代の為政者に都合の良い保守的な儒教もあったが、陽明学のように進歩的なものもあった。その内容はともかく、新渡戸稲造が『武士道』の中で、古来より最高の徳としているのは儒教では、仁と惻隠の心だと言っているし、仏教では慈悲であり、西洋にあってはキリスト教の愛とか寛容という行いだということである。徳というのは語るものというより、行為というべきであり、敢えて言葉にするなら、その人の人格の響きのようなものである。

梅原猛が『梅原猛の授業 道徳』の中で鋭い指摘をしている。日本国憲法の中に理想は書かれているが、それを行う者への道徳が抜けている。戦前の明治憲法の中にもない。教育勅語があるではないかという人がいるが、その中にもない。ということは、皮肉なことに封建時代の江戸時代まではあったということになる。彼はまた言う。道徳とは何か。簡単に言えば戒律であり、人がやってはいけないことである。なんだそんなことかということになるが、彼が言うのは、人を殺してはいけない。盗んではいけない。嘘を言ってはいけない。最低この三つでよいというのである。

そんなことかというのは、頭や言葉でわかるからである。肝心なのは身に沁みて行為としてできるかということである。自分に都合の良い嘘をいう人はどれほどいるか。組織でも上司に気に入って欲しいと心にもないことを平気で言う人もいる。あるいは、仲間を陥れるような告げ口すら言う事だってある。経営が傾いていることを知っていても諫言できない役員だっているだろうし、不正を隠すことも多々ある。これは嘘を言ってはいけないということに反する。大人だから、社会では嘘も方便だという別な便法を知っていて、正直すぎるのも良くないというのだろうが、保身の術以外の何者でもない。

諫言には勇気がいる。部下から反対の意見を言われて、上司なら気分が良いものではない。信念があって、自分の考えがはっきりしている上司ならなおさらである。ワンマンとか、専制的リーダー、独裁者であったら諫言が原因で〝首〟になる場合もあるし、〝飛ばされる〟こともある。

武士社会であれば、切腹、つまり〝首〟すなわち死に至ることさえあった。部下の諫言に、耳を傾けられることが徳のひとつである。諫言には勇気がいると言ったが、義がなければ勇気に値しないとも儒教は教えている。

「義を見てなさざるは勇なきなり」と『論語』は、孔子の言葉を伝えている。

讒言は、はっきり言って徳にほど遠い。人を殺してはいけないというのは、道徳の上で最大の戒律である。讒言というのは、間接的に人を殺すことに繋がっているからである。また、今日イラクやイスラエルで問題になっているテロというのは、力の強い者に、意見では通じないから、殺してしまうというのだが、これは論外である。さらに、民族、宗教が違うということや、長い歴史的国家間の争いの憎しみがあって民間人を殺すなどというのは、新たに憎しみを増長させるだけである。パレスチナがそれである。米沢紀行の前書きが長くなってしまった。上杉鷹山のことに触れるまでに前書きが必要だと思ったからである。

上杉鷹山(一七五一~一八二二)は、九州の高鍋藩という小藩に生まれた。十七歳で米沢藩の上杉家の養子になった。上杉家を辿ると公家に繋がるが、大名家としては、武田信玄と川中島の戦いで有名な上杉謙信が戦国時代に興した家である。生涯独身で実子のなかった謙信が養子に迎えた上杉景勝は、豊臣家の五大老の一人であった。石高百二十万石というから大藩である。景勝は、関が原の戦いで西軍に組したということで、徳川家康によって、会津に移された。石高は三〇万石に減らされた。さらに米沢に移され、さらに石高は十五万石になった。

上杉鷹山が養子となって江戸屋敷に来た時、藩の財政は危機に瀕していた。藩民に年貢を重くしたりしたので、土地を棄て他藩に逃亡する農民も多かった。農民が土地を棄てるということはよほどのことである。

なぜ、米沢藩がこれほどの赤字財政になったかについては、理由がある。上杉景勝の百二十万石時代の武士が、今日で言えばリストラされずそのまま藩変えに従ってきたのである。サラリーは当然減額されたであろうが、武士は今日では公務員のようなものである。生産に従事する人間ではない。さらに言えば税金を納める人間ではないということである。今日の企業とは、比較し難いが、人件費率が異常に高い体制になっていたということである。

次には、上杉家が名門だという意識があったことである。格式を重んじ、儀礼などに出費が多かったことも大きな理由である。忠臣蔵の吉良上野介の実子が上杉家の養子になった時代もあり火に油を注いだ時代もあった。消費が悪いわけではないが、財政が苦しい中での消費は、食べていけないということになる。吉良家は親子二代にわたり二つの藩に災いをもたらしたことになる。赤穂藩と上杉藩である。赤穂藩はお家断絶になった。江戸期には、参勤交代の制度があった。江戸と国元に大名は住むことになっていた。この出費も馬鹿にならなかった。米沢から江戸までの距離は長い。お付の者も多いし、衣装もそれなりの者を纏わなければならなかったし、宿泊費もかかったであろう。

どうしてこんな状態にあった上杉藩の養子に鷹山はなったのであろうか。既に鷹山が九歳の時、養子になることが決まっていたらしい。鷹山の母は、上杉家第五代藩主綱憲の孫娘であった。この時代にあって武士階級の婚姻に個人の意思はほとんどはたらく余地はなかった。藩という大きな家の家長となるべき藩主はなおさらであった。鷹山は、貧乏くじを引いたことになる。

米沢藩の改革に鷹山が乗り出した時、幕府の政治に力を持っていたのは、田沼意次であった。経済官僚として、農本時代の江戸幕府にあっては、国際感覚を持ち合わせた異能の人物だったが、賄賂政治の権化として後世名が残ってしまった。

「役人の子はにぎにぎを良く覚え」

などというありがたくない川柳まで庶民からもらった。

田沼の後、老中になった白河楽翁の名で知られる松平定信の寛政の改革も成功したとはいえない。

「白河の清き流れに棲みかねて元の田沼の濁り恋しき」

という狂歌からは、質素倹約だけの改革は庶民には息苦しかったことが容易に想像できる。

上杉鷹山は家督を譲ってからの名前である。第九代藩主であった時の名は冶憲(はるのり)であった。なぜ、彼の改革が成功したのか。童門冬二『小説上杉鷹山』に良く描かれている。文庫で七〇〇頁に近い力作であるが、この作家の快心作ではないかと思っている。

二〇〇三年、徳川幕府開府四〇〇年であったこともあり、全国老人福祉施設大会の基調講演が東京で開催され、その講師となった。変革期の経営者のあり方をテーマにしていたが、印象的に覚えているのは次ぎのエピソードに触れたことである。

上杉鷹山の妻は、知的障害者であった。子供の能力しかなかったともいう。鷹山は、妻はこの世の人ではない、そして天女だと思って大事にした。勿論夫婦生活などできない。しかし、必ず気持が通じると信じていた。ある日、自分で縫った人形を妻に渡す。顔には何も書いていない。ところがその渡された人形の顔に、墨と口紅を使って眉や眼、鼻、口を自分で書いたのである。夫の手をとって奥の間に連れて行って見せた妻の顔は嬉さに溢れていた。

「ヨシ::ヨシ::」と意味のわからない言葉を発したが、鷹山は、妻が鏡に映る自分の顔を必死になって書いたことがわかった。

妻の名前は、幸(よし)といった。先代藩主の長女で、不憫だと思った父親は、高価なものを苦しい財政から与えていたのである。そういうものに幸姫は気を寄せなかった。

手作りの夫の贈物に応えたのである。そして、この話をこれから始める行政改革を自分が選んだスタッフに話し、人や制度を変える前に改革する人間が変わらなければいけないことを伝えたのである。

この話を聞いただけで、鷹山のリーダーとしての資質がわかる。徳というものであろうし、十七歳の青年だからなおさら驚く。弱い者とされた、障害のある人、老人、子供、女性にはことのほか優しい人だったらしい。

十歳年上の側室が国に一人いたが、妻の位置を与えていない。子供には藩主の地位を与えなかった。しかも、貧しい人々への思いやりを説いたのである。

今日でも、福島市から米沢市に入るには板谷峠を越えて行かなければならない。山形新幹線も奥羽本線もここを通る。福島から山岳地帯に入るとこれが新幹線かと思われるほど速度が落ちる。この峠を鷹山達も越えて入ったのである。旧暦の十月というから今日では一二月である。雪もあった。藩主が国入りするときは大勢の家臣を連れながら雅な絹地の着物を着ながらというのが常識であったが、鷹山一行は、人数も少なく、しかも木綿の着物であった。鷹山が命じたのである。

板谷峠で宿をとり、翌日米沢城に入ることになっており、その役目の武士が迎えにでていたのであるが、宿はなかった。それは、貧しさに耐えかねてこのあたりの住民が殆ど逃亡していなかったからである。

野宿のようなかたちになったが、鷹山もさすが荒涼とした灰の国に来たと思った。しかし、駕籠の中にあった煙草盆に火種が残っているのを発見して、この火を違う炭に移して改革の火にしようと考える。鷹山の心の火を燃やしてくれる人材が米沢という灰のように見える国の中にいることを信じたのである。

そのような、鷹山の国入りの箇所を読みながら、新幹線という快適な駕籠で米沢市に入った。昼に近く食事をしたいが、元旦で駅前の名物米沢牛の店も閉まっているようだ。旅の目的は、ただ米沢城のあった上杉神社にお参りするだけだから、タクシーに乗ることにした。帰路福島駅で福島電鉄に乗り継ぎ、飯坂温泉の公衆浴場でゆっくり湯につかりたいとも考えていたので米沢滞在の時間もあるようでない。

東北山形でも米沢あたりは、当然雪が積もっていると思っていたら道にないので、そのことを運転手さんに尋ねると

「こんな年は珍しい」

アクセントと口を大きくあけてしゃべらないようなこの地方の言葉を直接聞いた。

「除雪する業者は仕事がなくて困っている」

とも言った。

少しお腹が空いてきている。

「松岬(まつがさき)公園で米沢牛は食べられないでしょうか」

と半分諦め気分で尋ねると

「市営のレストラン(民間委託かもしれない)がやっているでしょう」

こいつは正月から縁起がいいと思った。

松坂牛、前沢牛、そして当地の米沢牛のようなブランドに拘っているわけではないが、その地に行ったら素直に土地の人が美味しいというものをいただくことにしている。

ステーキにしようかと思ったが、ボリュームがありそうで「米沢御膳」にした。値段も手ごろで二〇〇〇円。酒の摘みにもなりそうである。そのかわり牛の刺身を一品加えることにした。昼の酒は眠くなるので三〇〇ミリにした。正月だということで純米大吟醸酒。占めて四〇〇〇円也。もちろん消費税は別である。

松岬神社の脇と上杉神社の参道には、上杉鷹山の坐像と立像がある。どこかで見た顔だなあと思っていたら、内村鑑三『代表的日本人』岩波文庫のカバーにあった上杉鷹山の顔である。

上杉神社には謙信も祀られていて、参道の脇には出店が並び、参道には大勢の人が数列に並んでいた。この地の人々の気持を見るようであった。

「成せばなる成さねばならぬ何事も」の有名な鷹山の言葉が碑に刻まれていた。お堀には大きな錦鯉が、参拝客の投げ与える餌をあてにして橋の所に寄り集まってきていた。

そう言えば、米沢の錦鯉を特産にしたのも鷹山であった。

老人達が池で飼った錦鯉は、江戸で買われ、あの賄賂好きの田沼意次に商人から賄賂代りに送られ、田沼の屋敷の池は錦鯉でいっぱいになったという。その話を家臣から聞いたとき鷹山は嫌な顔をしたが、老人達の小遣いになっていると聞いて微笑んだと童門冬二の小説に書いてあった。

幟も立っていて、白地に一字「毘」と書いている。毘沙門天を信仰した上杉謙信の旗印であることがすぐ解った。堀の端の上杉伯爵邸は記念館になっているが、さすが元旦には開門とならない。正月飾りを見るだけである。

上杉鷹山の改革の詳細は、童門の小説を読めばよくわかる。

赤字財政からの脱皮のために何をやったかというと、

一、 自ら率先してやったこと。一汁一菜を通し、質素倹約を実践したこと。

二、 倹約するばかりでなく殖産して新しい産業を興したこと。

三、 細井平州という自分の師を招き、興譲館という学校を作り、身分の差なく藩民に教育を普及したこと。

四、 反対者の意見も聞き、忍耐強く自分の意見を納得してもらい、藩士の自主性を尊重したこと。

五、 各地に出向き、現場主義を貫いたこと。

というようなことになるのだが、アメリカ大統領ケネディが、日本の民主主義者として認めたのは、次ぎの藩主から代々伝えた「伝国の辞」に見られる彼の思想である。

一、 国家は、先祖から子孫に伝えられるもので、決して私すべきものではないこと

二、 民は国家に属するもので、決して私してはならないこと

三、 国家人民のために立たる君であって、君のために人民があるのではないこと

天明五年巳年二月七日 治憲

この時、三八歳の若さである。国家の規模が小さいことも幸いしている。鷹山の心(徳)が伝わるには、米沢藩の規模が適当だったのであろう。改革の旗を振る人間だけでは改革ができないからである。人民の気持が変わらなければ決して改革にはならない。

飯坂温泉に浸かって帰るわけだったが、昨夜の夜更かしと、昼の酒が効いたのか寝過ごして福島駅を新幹線が通過し、計画の一部は達成できなかった。車中きっと良い夢を見ていたのだろう。

羽前は、江戸時代の山形県の国名で、庄内、新庄、山形、米沢の四藩に分れていた。米沢は盆地で四藩の中では一番南に位置しているが、夏の暑さはあっても冬が厳しく、積雪も日本海側と変わりがない。市街地を最上川の支流、松川が流れ、遠く蔵王や朝日岳、飯豊(いいで)山の高峰、さらには、出羽三山の一つ月山を望むことができる。

正月元旦、三年続けての東北への旅となった。今回は、一人旅だが、日帰りだから旅とは言えないかもしれない。朝、晴れていて初日の出を拝むことができた。高崎駅に車を走らせたが、真正面に太陽があり、全くの逆光となった。国旗に象徴され、万物の恵の源である太陽ではあるが、直接対峙したのでは何とも都合が悪い。視界もきかず、運転は慎重にならざるを得ない。

群馬県で元日に開催され、恒例になった「ニューイヤー駅伝」のコースには、係員が準備している姿があり、高崎市役所の前は、襷リレーの場所になっていることもあり、テレビの中継器材が置かれていた。炬燵で御節料理を食べながらテレビを見ることもここ数年なくなった。元旦は行動開始の日になってしまっている。

行き先を山形県米沢市に決めたのは、上杉鷹山のことが頭にあったからである。上杉鷹山の人物の偉さを知ったのは、内村鑑三の『代表的日本人』による。彼が代表的日本人として紹介しているのは、五人である。西郷隆盛、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮、そしてもう一人が上杉鷹山である。

宗教家としての日蓮を別にすると、四人に共通するのは、仁者、つまり徳のある人物であるということである。内村鑑三は武士から、キリスト教徒になった明治の偉大な思想家であるが、明治以前にあった日本人の資質を忘れることはなかった。『代表的日本人』は訳されて外国の人々に広く紹介されている。

封建時代から明治へと移る時代に、経済、文化、思想、教育、政治などの近代化を進めたのだが、近代化という言葉は、進んだ様式、つまり西洋文化が良いという意識そのものだった。資源のない日本が工業立国として歩んできたのも間違ってはいないと思う。そして、封建国家(家族的国家)から法治国家、とりわけ戦後の民主主義国家への移行も「天は人の下に人を作らず」という人権の平等思想であり、階級社会のくびきから人々を解放したことになる。

ただ、大事なものを軽視して来たのではないだろうか。それは、道徳教育である。封建時代に教育の基本となったのが、まさに道徳である。その教本になったのが、儒教であった。明の時代に体系化された、朱子学のように封建時代の為政者に都合の良い保守的な儒教もあったが、陽明学のように進歩的なものもあった。その内容はともかく、新渡戸稲造が『武士道』の中で、古来より最高の徳としているのは儒教では、仁と惻隠の心だと言っているし、仏教では慈悲であり、西洋にあってはキリスト教の愛とか寛容という行いだということである。徳というのは語るものというより、行為というべきであり、敢えて言葉にするなら、その人の人格の響きのようなものである。

梅原猛が『梅原猛の授業 道徳』の中で鋭い指摘をしている。日本国憲法の中に理想は書かれているが、それを行う者への道徳が抜けている。戦前の明治憲法の中にもない。教育勅語があるではないかという人がいるが、その中にもない。ということは、皮肉なことに封建時代の江戸時代まではあったということになる。彼はまた言う。道徳とは何か。簡単に言えば戒律であり、人がやってはいけないことである。なんだそんなことかということになるが、彼が言うのは、人を殺してはいけない。盗んではいけない。嘘を言ってはいけない。最低この三つでよいというのである。

そんなことかというのは、頭や言葉でわかるからである。肝心なのは身に沁みて行為としてできるかということである。自分に都合の良い嘘をいう人はどれほどいるか。組織でも上司に気に入って欲しいと心にもないことを平気で言う人もいる。あるいは、仲間を陥れるような告げ口すら言う事だってある。経営が傾いていることを知っていても諫言できない役員だっているだろうし、不正を隠すことも多々ある。これは嘘を言ってはいけないということに反する。大人だから、社会では嘘も方便だという別な便法を知っていて、正直すぎるのも良くないというのだろうが、保身の術以外の何者でもない。

諫言には勇気がいる。部下から反対の意見を言われて、上司なら気分が良いものではない。信念があって、自分の考えがはっきりしている上司ならなおさらである。ワンマンとか、専制的リーダー、独裁者であったら諫言が原因で〝首〟になる場合もあるし、〝飛ばされる〟こともある。

武士社会であれば、切腹、つまり〝首〟すなわち死に至ることさえあった。部下の諫言に、耳を傾けられることが徳のひとつである。諫言には勇気がいると言ったが、義がなければ勇気に値しないとも儒教は教えている。

「義を見てなさざるは勇なきなり」と『論語』は、孔子の言葉を伝えている。

讒言は、はっきり言って徳にほど遠い。人を殺してはいけないというのは、道徳の上で最大の戒律である。讒言というのは、間接的に人を殺すことに繋がっているからである。また、今日イラクやイスラエルで問題になっているテロというのは、力の強い者に、意見では通じないから、殺してしまうというのだが、これは論外である。さらに、民族、宗教が違うということや、長い歴史的国家間の争いの憎しみがあって民間人を殺すなどというのは、新たに憎しみを増長させるだけである。パレスチナがそれである。米沢紀行の前書きが長くなってしまった。上杉鷹山のことに触れるまでに前書きが必要だと思ったからである。

上杉鷹山(一七五一~一八二二)は、九州の高鍋藩という小藩に生まれた。十七歳で米沢藩の上杉家の養子になった。上杉家を辿ると公家に繋がるが、大名家としては、武田信玄と川中島の戦いで有名な上杉謙信が戦国時代に興した家である。生涯独身で実子のなかった謙信が養子に迎えた上杉景勝は、豊臣家の五大老の一人であった。石高百二十万石というから大藩である。景勝は、関が原の戦いで西軍に組したということで、徳川家康によって、会津に移された。石高は三〇万石に減らされた。さらに米沢に移され、さらに石高は十五万石になった。

上杉鷹山が養子となって江戸屋敷に来た時、藩の財政は危機に瀕していた。藩民に年貢を重くしたりしたので、土地を棄て他藩に逃亡する農民も多かった。農民が土地を棄てるということはよほどのことである。

なぜ、米沢藩がこれほどの赤字財政になったかについては、理由がある。上杉景勝の百二十万石時代の武士が、今日で言えばリストラされずそのまま藩変えに従ってきたのである。サラリーは当然減額されたであろうが、武士は今日では公務員のようなものである。生産に従事する人間ではない。さらに言えば税金を納める人間ではないということである。今日の企業とは、比較し難いが、人件費率が異常に高い体制になっていたということである。

次には、上杉家が名門だという意識があったことである。格式を重んじ、儀礼などに出費が多かったことも大きな理由である。忠臣蔵の吉良上野介の実子が上杉家の養子になった時代もあり火に油を注いだ時代もあった。消費が悪いわけではないが、財政が苦しい中での消費は、食べていけないということになる。吉良家は親子二代にわたり二つの藩に災いをもたらしたことになる。赤穂藩と上杉藩である。赤穂藩はお家断絶になった。江戸期には、参勤交代の制度があった。江戸と国元に大名は住むことになっていた。この出費も馬鹿にならなかった。米沢から江戸までの距離は長い。お付の者も多いし、衣装もそれなりの者を纏わなければならなかったし、宿泊費もかかったであろう。

どうしてこんな状態にあった上杉藩の養子に鷹山はなったのであろうか。既に鷹山が九歳の時、養子になることが決まっていたらしい。鷹山の母は、上杉家第五代藩主綱憲の孫娘であった。この時代にあって武士階級の婚姻に個人の意思はほとんどはたらく余地はなかった。藩という大きな家の家長となるべき藩主はなおさらであった。鷹山は、貧乏くじを引いたことになる。

米沢藩の改革に鷹山が乗り出した時、幕府の政治に力を持っていたのは、田沼意次であった。経済官僚として、農本時代の江戸幕府にあっては、国際感覚を持ち合わせた異能の人物だったが、賄賂政治の権化として後世名が残ってしまった。

「役人の子はにぎにぎを良く覚え」

などというありがたくない川柳まで庶民からもらった。

田沼の後、老中になった白河楽翁の名で知られる松平定信の寛政の改革も成功したとはいえない。

「白河の清き流れに棲みかねて元の田沼の濁り恋しき」

という狂歌からは、質素倹約だけの改革は庶民には息苦しかったことが容易に想像できる。

上杉鷹山は家督を譲ってからの名前である。第九代藩主であった時の名は冶憲(はるのり)であった。なぜ、彼の改革が成功したのか。童門冬二『小説上杉鷹山』に良く描かれている。文庫で七〇〇頁に近い力作であるが、この作家の快心作ではないかと思っている。

二〇〇三年、徳川幕府開府四〇〇年であったこともあり、全国老人福祉施設大会の基調講演が東京で開催され、その講師となった。変革期の経営者のあり方をテーマにしていたが、印象的に覚えているのは次ぎのエピソードに触れたことである。

上杉鷹山の妻は、知的障害者であった。子供の能力しかなかったともいう。鷹山は、妻はこの世の人ではない、そして天女だと思って大事にした。勿論夫婦生活などできない。しかし、必ず気持が通じると信じていた。ある日、自分で縫った人形を妻に渡す。顔には何も書いていない。ところがその渡された人形の顔に、墨と口紅を使って眉や眼、鼻、口を自分で書いたのである。夫の手をとって奥の間に連れて行って見せた妻の顔は嬉さに溢れていた。

「ヨシ::ヨシ::」と意味のわからない言葉を発したが、鷹山は、妻が鏡に映る自分の顔を必死になって書いたことがわかった。

妻の名前は、幸(よし)といった。先代藩主の長女で、不憫だと思った父親は、高価なものを苦しい財政から与えていたのである。そういうものに幸姫は気を寄せなかった。

手作りの夫の贈物に応えたのである。そして、この話をこれから始める行政改革を自分が選んだスタッフに話し、人や制度を変える前に改革する人間が変わらなければいけないことを伝えたのである。

この話を聞いただけで、鷹山のリーダーとしての資質がわかる。徳というものであろうし、十七歳の青年だからなおさら驚く。弱い者とされた、障害のある人、老人、子供、女性にはことのほか優しい人だったらしい。

十歳年上の側室が国に一人いたが、妻の位置を与えていない。子供には藩主の地位を与えなかった。しかも、貧しい人々への思いやりを説いたのである。

今日でも、福島市から米沢市に入るには板谷峠を越えて行かなければならない。山形新幹線も奥羽本線もここを通る。福島から山岳地帯に入るとこれが新幹線かと思われるほど速度が落ちる。この峠を鷹山達も越えて入ったのである。旧暦の十月というから今日では一二月である。雪もあった。藩主が国入りするときは大勢の家臣を連れながら雅な絹地の着物を着ながらというのが常識であったが、鷹山一行は、人数も少なく、しかも木綿の着物であった。鷹山が命じたのである。

板谷峠で宿をとり、翌日米沢城に入ることになっており、その役目の武士が迎えにでていたのであるが、宿はなかった。それは、貧しさに耐えかねてこのあたりの住民が殆ど逃亡していなかったからである。

野宿のようなかたちになったが、鷹山もさすが荒涼とした灰の国に来たと思った。しかし、駕籠の中にあった煙草盆に火種が残っているのを発見して、この火を違う炭に移して改革の火にしようと考える。鷹山の心の火を燃やしてくれる人材が米沢という灰のように見える国の中にいることを信じたのである。

そのような、鷹山の国入りの箇所を読みながら、新幹線という快適な駕籠で米沢市に入った。昼に近く食事をしたいが、元旦で駅前の名物米沢牛の店も閉まっているようだ。旅の目的は、ただ米沢城のあった上杉神社にお参りするだけだから、タクシーに乗ることにした。帰路福島駅で福島電鉄に乗り継ぎ、飯坂温泉の公衆浴場でゆっくり湯につかりたいとも考えていたので米沢滞在の時間もあるようでない。

東北山形でも米沢あたりは、当然雪が積もっていると思っていたら道にないので、そのことを運転手さんに尋ねると

「こんな年は珍しい」

アクセントと口を大きくあけてしゃべらないようなこの地方の言葉を直接聞いた。

「除雪する業者は仕事がなくて困っている」

とも言った。

少しお腹が空いてきている。

「松岬(まつがさき)公園で米沢牛は食べられないでしょうか」

と半分諦め気分で尋ねると

「市営のレストラン(民間委託かもしれない)がやっているでしょう」

こいつは正月から縁起がいいと思った。

松坂牛、前沢牛、そして当地の米沢牛のようなブランドに拘っているわけではないが、その地に行ったら素直に土地の人が美味しいというものをいただくことにしている。

ステーキにしようかと思ったが、ボリュームがありそうで「米沢御膳」にした。値段も手ごろで二〇〇〇円。酒の摘みにもなりそうである。そのかわり牛の刺身を一品加えることにした。昼の酒は眠くなるので三〇〇ミリにした。正月だということで純米大吟醸酒。占めて四〇〇〇円也。もちろん消費税は別である。

松岬神社の脇と上杉神社の参道には、上杉鷹山の坐像と立像がある。どこかで見た顔だなあと思っていたら、内村鑑三『代表的日本人』岩波文庫のカバーにあった上杉鷹山の顔である。

上杉神社には謙信も祀られていて、参道の脇には出店が並び、参道には大勢の人が数列に並んでいた。この地の人々の気持を見るようであった。

「成せばなる成さねばならぬ何事も」の有名な鷹山の言葉が碑に刻まれていた。お堀には大きな錦鯉が、参拝客の投げ与える餌をあてにして橋の所に寄り集まってきていた。

そう言えば、米沢の錦鯉を特産にしたのも鷹山であった。

老人達が池で飼った錦鯉は、江戸で買われ、あの賄賂好きの田沼意次に商人から賄賂代りに送られ、田沼の屋敷の池は錦鯉でいっぱいになったという。その話を家臣から聞いたとき鷹山は嫌な顔をしたが、老人達の小遣いになっていると聞いて微笑んだと童門冬二の小説に書いてあった。

幟も立っていて、白地に一字「毘」と書いている。毘沙門天を信仰した上杉謙信の旗印であることがすぐ解った。堀の端の上杉伯爵邸は記念館になっているが、さすが元旦には開門とならない。正月飾りを見るだけである。

上杉鷹山の改革の詳細は、童門の小説を読めばよくわかる。

赤字財政からの脱皮のために何をやったかというと、

一、 自ら率先してやったこと。一汁一菜を通し、質素倹約を実践したこと。

二、 倹約するばかりでなく殖産して新しい産業を興したこと。

三、 細井平州という自分の師を招き、興譲館という学校を作り、身分の差なく藩民に教育を普及したこと。

四、 反対者の意見も聞き、忍耐強く自分の意見を納得してもらい、藩士の自主性を尊重したこと。

五、 各地に出向き、現場主義を貫いたこと。

というようなことになるのだが、アメリカ大統領ケネディが、日本の民主主義者として認めたのは、次ぎの藩主から代々伝えた「伝国の辞」に見られる彼の思想である。

一、 国家は、先祖から子孫に伝えられるもので、決して私すべきものではないこと

二、 民は国家に属するもので、決して私してはならないこと

三、 国家人民のために立たる君であって、君のために人民があるのではないこと

天明五年巳年二月七日 治憲

この時、三八歳の若さである。国家の規模が小さいことも幸いしている。鷹山の心(徳)が伝わるには、米沢藩の規模が適当だったのであろう。改革の旗を振る人間だけでは改革ができないからである。人民の気持が変わらなければ決して改革にはならない。

飯坂温泉に浸かって帰るわけだったが、昨夜の夜更かしと、昼の酒が効いたのか寝過ごして福島駅を新幹線が通過し、計画の一部は達成できなかった。車中きっと良い夢を見ていたのだろう。

2013年08月20日

『秋の風』(拙著)後記

後記

平成十五年は、なぜか北への旅が多かった。芭蕉の『奥の細道』を意識したわけではないが、気づいてみれば五十歳になっている。紀行と表題に掲げているが、旅日記程度の内容でしかない。

『春の雲』、『夏の海』の後なので『秋の風』とした。四季、つまり日本の風土を意識し、形の定まらないもの、自然そのものを本のタイトルにしたかったからである。

秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる

そんな初秋の風が金木犀の香りを運んでくるといっぺんに秋を感じる。芭蕉の秋の風の句は味わい深いものがある

蜘(くも)何と音をなにと鳴(なく)秋の風

義朝の心に似たり秋の風

あかあかと日は難面(つれなく)も秋の風

漢詩には漢の武帝の「秋風辞」がある

秋風起ツテ白雲飛ビ、草木黄バミ落チテ鴈南ニ帰ル::

残暑の厳しい、九月十四日、東京国立博物館に「アレクサンドロス大王と東西文明の交流展」を観に行った。木立の葉陰まで熱気が流れてくるような暑い日であった。空は青く、湿度が少なかったので地中海沿岸に来たような気分にもなった。この企画の一つの目玉は〝風神像〟である。京都の三十三間堂の風神像が展示される予定だったが、トラブルがあり実現しなかった。

アレクサンドロスは、紀元前三〇〇年頃の人で、ギリシャにあったマケドニアの王として強国ペルシャを破り、遥かインド辺境まで遠征したことで知られている。ギリシャ文明が東方に広がりヘレニズム文化をもたらしたとされている。

ギリシャの神々の中に一人風神ボレアスが、ガンダーラの風神ウァドーとなり、シルクロードを経て中国に伝わり、江戸期に描かれた風神雷神図屏風に見られる風袋を持った姿になったというのである。

歴史は壮大なドラマである。ギリシャの彫刻技術が東に伝わらなければ、ガンダーラの仏教美術は花開かなかったかもしれないし、日本の仏像も生れなかったに違いない。一口に偶像崇拝がいけないとも言い切れない。

「ギリシャは東洋の永遠の敵である。だがなぜか惹かれる」とある文人が言ったが、地中海に展開される歴史や文化、芸術にもいつかゆっくり触れてみたいと思っている。塩野七生という作家がいるが、良い案内人である。日本の旅に一区切りできたら、トルコ、ギリシャ、イタリヤ、スペインなどにも足を伸ばしてみたいと思うが、こちらは暇とお金がかかりそうである。「秋の風」と「風神」を無理に結びつけてしまったが、まだ冬が残っている。冬の旅は、日本あるいは東洋を出ることはできないが、表題は既に決めている。『冬の渚』というのがそれである。

平成十五年は、なぜか北への旅が多かった。芭蕉の『奥の細道』を意識したわけではないが、気づいてみれば五十歳になっている。紀行と表題に掲げているが、旅日記程度の内容でしかない。

『春の雲』、『夏の海』の後なので『秋の風』とした。四季、つまり日本の風土を意識し、形の定まらないもの、自然そのものを本のタイトルにしたかったからである。

秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる

そんな初秋の風が金木犀の香りを運んでくるといっぺんに秋を感じる。芭蕉の秋の風の句は味わい深いものがある

蜘(くも)何と音をなにと鳴(なく)秋の風

義朝の心に似たり秋の風

あかあかと日は難面(つれなく)も秋の風

漢詩には漢の武帝の「秋風辞」がある

秋風起ツテ白雲飛ビ、草木黄バミ落チテ鴈南ニ帰ル::

残暑の厳しい、九月十四日、東京国立博物館に「アレクサンドロス大王と東西文明の交流展」を観に行った。木立の葉陰まで熱気が流れてくるような暑い日であった。空は青く、湿度が少なかったので地中海沿岸に来たような気分にもなった。この企画の一つの目玉は〝風神像〟である。京都の三十三間堂の風神像が展示される予定だったが、トラブルがあり実現しなかった。

アレクサンドロスは、紀元前三〇〇年頃の人で、ギリシャにあったマケドニアの王として強国ペルシャを破り、遥かインド辺境まで遠征したことで知られている。ギリシャ文明が東方に広がりヘレニズム文化をもたらしたとされている。

ギリシャの神々の中に一人風神ボレアスが、ガンダーラの風神ウァドーとなり、シルクロードを経て中国に伝わり、江戸期に描かれた風神雷神図屏風に見られる風袋を持った姿になったというのである。

歴史は壮大なドラマである。ギリシャの彫刻技術が東に伝わらなければ、ガンダーラの仏教美術は花開かなかったかもしれないし、日本の仏像も生れなかったに違いない。一口に偶像崇拝がいけないとも言い切れない。

「ギリシャは東洋の永遠の敵である。だがなぜか惹かれる」とある文人が言ったが、地中海に展開される歴史や文化、芸術にもいつかゆっくり触れてみたいと思っている。塩野七生という作家がいるが、良い案内人である。日本の旅に一区切りできたら、トルコ、ギリシャ、イタリヤ、スペインなどにも足を伸ばしてみたいと思うが、こちらは暇とお金がかかりそうである。「秋の風」と「風神」を無理に結びつけてしまったが、まだ冬が残っている。冬の旅は、日本あるいは東洋を出ることはできないが、表題は既に決めている。『冬の渚』というのがそれである。

2013年08月19日

『秋の風』(拙著)共生の時代

共生の時代 (平成十四年・夏)

高崎哲学堂で講演があった。高崎哲学堂については説明がいる。高崎音楽センターや群馬県立美術館の建築に深くかかわった井上房一郎氏が提唱して始めた市民の勉強会で、三十年近くの歴史がある。

財団法人になっているが「哲学堂」という建物があるわけではない。音楽センターを設計したアメリカの建築家レーモンドが残した哲学堂の設計図とその模型があるが、建築にいたってはいない。今年、井上氏の屋敷と邸宅が公売されるということになり、財団の所有する一億数千万円と二億円近い借入金によりそれを取得し、高崎哲学堂とした。

高崎駅に近いが、広く閑静で緑豊かな敷地に建てられているこの建物も井上氏と親交のあったレーモンドの設計である。木造の平屋建てである。この日の講師は、京大名誉教授で考古学者の上田正昭氏で、テーマは「共生」である。戦争の世紀二十世紀に対して、二十一世紀は人類共生の世紀としたい。

高崎哲学堂で講演があった。高崎哲学堂については説明がいる。高崎音楽センターや群馬県立美術館の建築に深くかかわった井上房一郎氏が提唱して始めた市民の勉強会で、三十年近くの歴史がある。

財団法人になっているが「哲学堂」という建物があるわけではない。音楽センターを設計したアメリカの建築家レーモンドが残した哲学堂の設計図とその模型があるが、建築にいたってはいない。今年、井上氏の屋敷と邸宅が公売されるということになり、財団の所有する一億数千万円と二億円近い借入金によりそれを取得し、高崎哲学堂とした。

高崎駅に近いが、広く閑静で緑豊かな敷地に建てられているこの建物も井上氏と親交のあったレーモンドの設計である。木造の平屋建てである。この日の講師は、京大名誉教授で考古学者の上田正昭氏で、テーマは「共生」である。戦争の世紀二十世紀に対して、二十一世紀は人類共生の世紀としたい。

2013年08月18日

『秋の風』(拙著)倉敷の美観

倉敷の美観

倉敷市は岡山県の県都ではない。日本三大名園の一つ後楽園のある岡山市に県庁が置かれている。岡山市に近く観光客も多い。観光スッポットとして大原美術館の存在が大きい。大原美術館は、公立の美術館ではない。

倉敷紡績は全国に知られた繊維関連企業で、東証一部に上場されている。倉敷レイヨンも倉敷紡績の枝分かれしたような企業である。この二つの企業に深く関わっているのが大原家であり、明治、大正、昭和の初期のオーナーが大原孫三郎である。

大原美術館は、大原孫三郎がその基礎を創り、息子の總一郎が事業を継続して今日に至っている。孫三郎という人物は、単なる資産家というだけではすまない魅力ある事業を社会に展開している。その一つが美術館であるが、救貧事業、とりわけ石井十次の孤児院の事業を援助したことでも知られている。築いた富を社会に還元することは、アメリカでは、当然なこと、名誉なこととなっているが、明治の時代の日本にあってそのような実業家は、稀有な存在であり大原孫三郎は異才の人物というしかない。

孫三郎は明治十年代に生まれたが、父親が事業に成功しており、青年時代、資産家の裕福な生活を享受することができた。学問の習得のために東京に出た孫三郎は今日のお金で数千万円円の借金をしたという放蕩ぶりは、二代目でなければできない離れ業ともいえるが、血親から受け継いだ事業は、見事に発展させている。働く社員の労働環境や労働条件を自ら改善し、大原社会問題研究所を作って社会主義思想まで理解を示す一方、有能な人材とみれば奨学金を出して留学させてもいる。

児島虎次郎という美術大学出身の画家がいる。彼も孫三郎の奨学金によって、パリを中心に留学した一人である。今日の大原美術館にあるコレクションの多くは、彼が直接画家と交渉したりして収集したものである。孫三郎が西洋美術に対する芸術的センスに恵まれていたというわけではなく、児島という画家の情熱を支援したのである。戦前の民間での美術館構想は、大衆からも理解されず、昭和五年に竣工したのだが経営維持にはほど遠かった。入館者もなく、金持ちの道楽としてしか映らなかったのである。

『わしの眼には十年先が見える』という城山三郎の小説に描かれた孫三郎の先見性は、今日の大原美術館の存在と、倉敷の町並み、その景観の美しさを見れば、納得するのに十分である。加えて、倉敷の街が先の戦争で空襲に遭わなかったのは、大原美術館と孫三郎が倉敷市の軍事施設の誘致に反対したからである。満州事変を調査したリットン調査団が大原美術館に立ち寄り、そこに所蔵されていた作品群に驚き、その情報を連合国側に伝えていたからだとも言われている。このことだけをとっても、孫三郎は倉敷の恩人である、今日では文句なしに名誉市民である。

孫三郎は、従業員のため病院も造った。倉敷中央病院がそれである。一般にも開放され、病院臭くない病院を目指したその表現として、外観は赤い瓦をのせた南欧風の建物とした。病院全体がアットホームな感じの建物だったらしい。現在は改修されているが、その伝統が残っている。医師から政治家になった、後藤新平が訪ねてきて感動したという話も残っている。

倉敷には、二度訪ねたことがある。二度目も十年以上前の事で、大原美術館や、美しく落ち着いた町並みも記憶の中ではかなり薄れているが、大原孫三郎に惹かれ、また倉敷を訪ねたいとも思う。倉敷名誉市民に大山康晴永世名人がいる。平成になって亡くなったが記念館ができたらしい。それを見るのも楽しみである。

「倉敷の美観」は、紀行文として書いているのではない。大原美術館を創った大原孫三郎という実業家と似た人物を思い浮かべたからである。平成五年に九十五歳で亡くなった井上房一郎のことである。

高崎市の小高い山の上に巨大な観音像が建っていて、今では観音山と呼ばれている。建築したのは、井上房一郎の父の保三郎である。群馬県では、大手の建設会社井上工業の創始者であり、房一郎は二代目である。若き日の田中角栄は、保三郎の会社で働いたことがある。

井上房一郎は、青年時代パリに留学し、画家にはならなかったが、本物の芸術に触れ、日本に戻ってからは、群馬の地方都市高崎を中心に郷土愛に根ざした文化人として、その足跡を残した人物である。

戦前には、ドイツの高名な建築家ブルーノタウトを招聘というよりは、ナチスドイツから亡命するかのようにして日本を訪れた身を、高崎の少林山に洗心亭に住まいを提供して、美術工芸運動を起こした。多くのタウトの作品が残っている。銀座に「ミラテス」という名の店を出して販売もしたりした。タウトは、桂離宮を世界に紹介した人と知られているが、井上房一郎との親交と日本滞在中の美術工芸の制作についてはそれほど世に知られていないかもしれない。

井上房一郎という人は、社会に向けて偉大な文化事業を残したにしては大原孫三郎のような派手さが無い。また、市井の市民のようにして生きた人である。

生前の井上房一郎に会った思い出であるが、一つは房一郎の母校である高崎高校の校舎の前には綺麗に咲き誇るバラがあって、登校する生徒に気軽に挨拶する老人がいた。いつも手入れをしているので、最初の頃は用務員さんだと思っていたが、この老人が房一郎であった。昭和四十三年の頃で七十歳になっていた。直接親しく会話したというわけではない。

もう一つの思い出は、高崎駅前通に房一郎が経営する建設会社の事務所があって、その三階が施設のギャラリーになっていた。高校時代、友人二人と群馬出身の、福沢一郎展を見に行ったのであるが、その場にやはりバラの手入れをしていた老人と同一人物がいて

「君達はどこの学生かね」

と聞かれ

「高高(高崎高校)です」

と言うと、よく来たというばかりに、昼近くであったこともあり、通りの反対にある食堂で鰻をご馳走してもらったのである。そのことを、高校の同級生で、房一郎の遺志をを継いで「高崎哲学堂」の常務理事として活動の中心になっている熊倉さんに話すと

「最初から鰻は待遇がいいね。カレーライスくらいから始まるんだけどな」

彼の話からすると画廊を訪ねる母校の学生に、房一郎はよくご馳走していたらしい。

井上房一郎の偉大さとか、尊敬の念を持ったのは後年になってからであるが、この二つの接点からだけでも、人柄を知ることができる。

房一郎の業績を二つあげるとすれば、一つは群馬交響楽団の育成と音楽センターの建設。もう一つは群馬近代美術館の建設と井上コレクションといわれる書画の全てを寄贈したこと。その数は二〇〇に近く、中には重要文化財に指定されたものもある。

戦前、親交を深めたタウトと同様に、アメリカの建築家、レーモンドと交流を持つ。群馬交響楽団の拠点となっている高崎市音楽センターは、レーモンドの設計である。地方の小都市が交響楽団を持つこともさることながら、昭和三十年代の半ばに二〇〇〇人近くも収容できる音楽ホールを持ったことは、画期的であった。大原孫三郎は、多くの私費を文化事業や社会事業に投じるのだが、井上房一郎は、発案者としてふさわしい額の私費も出しながら、市民の参加を呼びかけたところに手法の違いがあるかも知れない。

音楽センターの建築資金の半分は市民の募金であった。音楽センターの敷地には、「ときの市民これを建つ」の石碑が置かれている。

房一郎が、老年期になって情熱を燃やしたのが、哲学堂の建設である。レーモンドは日本を去る前に、設計図をかき、模型が音楽センター入口の近くの展示室に置かれている。哲学堂の設立準備会が発足し、「財団法人高崎哲学堂」が活動を開始してから、三十年を経た今日に至っても、レーモンドの設計した哲学堂の建築はできてはいないが、昭和二十七年にレーモンドの設計した事務所を参考にして建築した木造の井上邸が、「高崎哲学堂」の所有となった。房一郎の遺言でそうなったのではなく、さまざまな経緯から公の所有物になって、一般に競売にかけられたのを哲学堂が買ったのである。二億円近い財団の資金では足りず、さらに二億一千万円を借りて所有することができたが、広い日本庭園の中にあって簡素な建物は哲学堂にふさわしい。哲学堂の会員ばかりでなく、多くの人々から募金が寄せられている。

「高崎哲学堂は、現代の政治や教育の手の届かないことを勉強する寺子屋です」という房一郎の想いが途絶えることなく続いている。講師として高崎哲学堂を訪れた人々の顔ぶれ見ると錚々たるものである。谷川徹三、梅原猛といった哲学者、安部公房、湯川秀樹、上山春平、上田正昭、江上波夫、今西錦司、吉本隆明、山本七平、木下順二::。

特に梅原猛は三十回以上講演し、房一郎の良き理解者であり、協力者であった。

大原孫三郎と井上房一郎という二人の実業家は、芸術を愛するだけでなく、社会の多くの人々に私財を投じながら心の潤いを与えるような環境を作り、事業を起こした。

房一郎の場合、母校のバラの手入れをしたのは、バラの美しさに触れ、将来人間性豊かな人物になってほしいという後輩への思いがあったことに今日では容易に気づくことができる。

孫三郎にしても房一郎にしても、美術館、音楽ホール、病院といった形あるものが最終目標にはなっていない。長い文化活動を通じ、多くの人の参加を呼びかけながら実現しその成果が建築となっていった。不毛の大地を開拓する人々に似ている。さらに、将来に向って種をまく人でもある。だから継続する。

個人的な趣味や、嗜好、理想を広げたわけではなく、金持ちの道楽でもない。城山三郎が好んで書く人物に共通しているのは、私利私欲の少ない人物である。広田弘毅、浜口雄幸、大原孫三郎、中山素平などがそうである。井上房一郎の小説も城山の手で描かれても何の不思議はない。

倉敷市は岡山県の県都ではない。日本三大名園の一つ後楽園のある岡山市に県庁が置かれている。岡山市に近く観光客も多い。観光スッポットとして大原美術館の存在が大きい。大原美術館は、公立の美術館ではない。

倉敷紡績は全国に知られた繊維関連企業で、東証一部に上場されている。倉敷レイヨンも倉敷紡績の枝分かれしたような企業である。この二つの企業に深く関わっているのが大原家であり、明治、大正、昭和の初期のオーナーが大原孫三郎である。