2013年05月13日

『夏の海』(拙著)早春の京都

早春の京都

京都駅は、すっかり近代的ターミナルに変身している。久しく京都駅に降り立つことはなかった。設計者は日本人ではないと聞いた。千年の都であった古都京都の景観に溶け込んでいるようには思えない。ただ国際都市としての玄関というふうに考えれば許容しても良いかも知れない。

京都タワーは健在であった。「お東さんの蝋燭」と呼ぶ人もいる。お東さんとは東本願寺のことである。京都駅から北に延びる烏丸通に面し、駅からはきわめて近い。駅から見える建物でもう一つのシンボリックな建物は東寺の五重の塔である。

友人と待ち合わせ、東福寺に行く。東福寺は京都五山の一つで臨済宗の寺である。京都五山は他に、相国寺、天龍寺、建仁寺、万寿寺があるが、いずれも禅宗の寺である。室町時代、足利氏三代将軍義満の時代に相国寺が割り込んだ形になった。押し出されたのは南禅寺であるが、除外する口実として五山の上位別格とした。

東福寺は、博多にある承天寺に、対宗対明貿易をさせて中国から文化の移入を果たし、それなりの冨を得ていた。伽藍は驚くほどに広いのはそのためであろう。紅葉が美しいので有名だが、早春で芽吹きの季節でもない。雨あがりで、梢に雫がかかっていた。それもまた風情がある。

春雨を 梢に宿し 東福寺

東福寺は、南都奈良の東大寺の「東」と興福寺の「福」をとり、その規模を競ったという。洛南に位置し、鴨川の東にあり、孝明天皇陵が近くにある。幕末に登場する天皇で明治天皇の父君である。臥雲橋を渡り、方丈庭園などを見る。

大路は別として、京都市街の道は狭い。一方通行も多く、道を知らない旅人が車を運転して観光するには不便を感じた。名所の駐車場もそれほど広くはない。

夕食には少し時間があったので、東山通を北上し、京都市内をドライブする。学生時代走っていた市電の姿はもはやない。

新京極ですき焼きを食べることにした。明智光秀の謀反により自刃に追い込まれた織田信長の終焉の地になった本能寺はここから近い。今はその面影も残っていない。坂本竜馬と中岡慎太郎が暗殺された近江屋も今はなく、河原町通の歩道脇に石碑で跡地が記されている。

和泉式部の寺があるということは、この旅で初めて知った。和泉式部は紫式部と同時代の人で愛の遍歴を重ねたことで知られている。歌人であって

冥(くら)きより冥き途(みち)にぞ入りぬべき

はるかに照らせ山の端の月

という歌を残している。救い難い業の深い自分に憐れみを乞うているのである。当時、性空上人という聖(ひじり)がいて、彼女は彼を尊敬していた。上人を通じて仏の加護を願ったのである。

現代の瀬戸内寂聴のようであるが、晩年も二十もの年上の老人と一緒になり別れている。浄土からの光明は彼女には届かなかった。よほど自我の強かった女性であったのであろう。自我というものの中から人生の真の喜びは生まれてこないと仏教は教えている。ただ仏にすがる気持があればよかった。

今宵の宿泊地は、洛北にある京都国際会館に隣接した宝ヶ池プリンスホテルである。円形ホテルとして周囲の景観に溶け込んで美しい。高級ホテルでもある。サービスも実に良い。

翌朝は本格的に雨になった。洛西に向う。大覚寺を見る。駐車場の隣りには健光園という老人施設があった。老人福祉界にあっては有名な施設である。小国英夫という園長がいて、良い実践をして全国に発信していた。昭和五十年代から六十年代のことで、故人となった新生会理事長原正男とも親交があった。

大覚寺は、嵯峨天皇の離宮でもあった。大沢の池が接していて、まるで別天地のようである。中国の洞庭湖を模して造った池である。創建から久しく時を経た南北朝の時代は、南朝の拠点となり大覚寺党の名も残している。松の木が手入れされていて美しかった。仁和寺の山門で雨を凌ぎ、友人の娘さんと待ち合わせる。娘さんは京都の大学に通っている。仁和寺の門から延びる山道は奥行きがあって素晴らしい。雨も降っており、時間もないので立ち寄ることはしなかった。

門前にあった店で昼食を済ませ、タクシーで同志社大学の西門に向う。同志社大学の本体は奈良に近い田辺市に移転したが、創設以来の地に卒業当時の建物はそのまま残されている。今出川通を挟んで京都御所の北側にあり、薩摩藩邸があった場所である。北には隣接して相国寺がある。

大学の西門から烏丸通を渡ったところに侘助という喫茶店がある。店内は当時とほとんど変わっていない。友人とはここで別れる。

二泊目は、大学時代の恩師の家である。宮本武蔵の吉岡一門との決闘があった左京区一乗寺にある。また、近くには金福寺があり、与謝野蕪村の墓がある。右京区という場所もあるが、京都御所の紫震殿から南を眺め左右が決まる。東が左になる。また、北に行くことを上ルと言い、南に行くことを下ルと言う。京都を訪ねるたびに何度か泊めていただいている。ゼミの学生さんが訪ねてきて来て夕食を一緒にすることになった。先年、京都ホテルで還暦の祝いがあって、第一期生ということで乾杯の音頭をとらせてもらった。

ただ人は情けあれ 朝顔の花の上なる 露の世に

という閑吟集に編集されている歌をタイトルとして、社会福祉法人新生会の広報誌の巻頭言に原稿をいただいたことがある。温和なお人柄がよく表れている。恩師の名は、橋本宰先生。同志社大学文学部教授で専攻は心理学である。奥様も大学教授で、専攻も同じである。

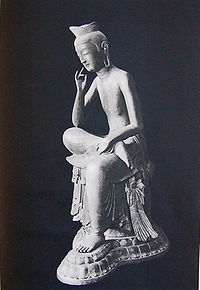

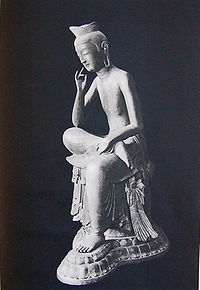

帰郷する日、雨は雪になった。積もるほどではない。春の雪を京都で見るのは初めてかもしれない。先生の車で京福電鉄の駅のある北野白梅町に送ってもらう。旅の最後に是非見たいと思っていた仏像があった。太秦(うずまさ)の広隆寺にある半伽思惟像と呼ばれる弥勒菩薩像である。一説では聖徳太子が秦河勝(はたのかわかつ)に送ったとされている、秦氏は渡来系漢人だと言われている。材質は松であることから、新羅で製作されたものらしい。フェノロサが国宝第一号としたことでも有名である。霊宝堂の薄暗がりの中に安置されているが、何ともいえぬ重厚な雰囲気が漂っている。

千年の微笑み見たり京の春

漆などは塗られておらず無垢の肌を見せている。学生に指をもがれてしまったという事件があったというが、知らなければ気づかない。旅の最後に良いものを見た。再度この像を見たいとも思った。

京都駅は、すっかり近代的ターミナルに変身している。久しく京都駅に降り立つことはなかった。設計者は日本人ではないと聞いた。千年の都であった古都京都の景観に溶け込んでいるようには思えない。ただ国際都市としての玄関というふうに考えれば許容しても良いかも知れない。

京都タワーは健在であった。「お東さんの蝋燭」と呼ぶ人もいる。お東さんとは東本願寺のことである。京都駅から北に延びる烏丸通に面し、駅からはきわめて近い。駅から見える建物でもう一つのシンボリックな建物は東寺の五重の塔である。

友人と待ち合わせ、東福寺に行く。東福寺は京都五山の一つで臨済宗の寺である。京都五山は他に、相国寺、天龍寺、建仁寺、万寿寺があるが、いずれも禅宗の寺である。室町時代、足利氏三代将軍義満の時代に相国寺が割り込んだ形になった。押し出されたのは南禅寺であるが、除外する口実として五山の上位別格とした。

東福寺は、博多にある承天寺に、対宗対明貿易をさせて中国から文化の移入を果たし、それなりの冨を得ていた。伽藍は驚くほどに広いのはそのためであろう。紅葉が美しいので有名だが、早春で芽吹きの季節でもない。雨あがりで、梢に雫がかかっていた。それもまた風情がある。

春雨を 梢に宿し 東福寺

東福寺は、南都奈良の東大寺の「東」と興福寺の「福」をとり、その規模を競ったという。洛南に位置し、鴨川の東にあり、孝明天皇陵が近くにある。幕末に登場する天皇で明治天皇の父君である。臥雲橋を渡り、方丈庭園などを見る。

大路は別として、京都市街の道は狭い。一方通行も多く、道を知らない旅人が車を運転して観光するには不便を感じた。名所の駐車場もそれほど広くはない。

夕食には少し時間があったので、東山通を北上し、京都市内をドライブする。学生時代走っていた市電の姿はもはやない。

新京極ですき焼きを食べることにした。明智光秀の謀反により自刃に追い込まれた織田信長の終焉の地になった本能寺はここから近い。今はその面影も残っていない。坂本竜馬と中岡慎太郎が暗殺された近江屋も今はなく、河原町通の歩道脇に石碑で跡地が記されている。

和泉式部の寺があるということは、この旅で初めて知った。和泉式部は紫式部と同時代の人で愛の遍歴を重ねたことで知られている。歌人であって

冥(くら)きより冥き途(みち)にぞ入りぬべき

はるかに照らせ山の端の月

という歌を残している。救い難い業の深い自分に憐れみを乞うているのである。当時、性空上人という聖(ひじり)がいて、彼女は彼を尊敬していた。上人を通じて仏の加護を願ったのである。

現代の瀬戸内寂聴のようであるが、晩年も二十もの年上の老人と一緒になり別れている。浄土からの光明は彼女には届かなかった。よほど自我の強かった女性であったのであろう。自我というものの中から人生の真の喜びは生まれてこないと仏教は教えている。ただ仏にすがる気持があればよかった。

今宵の宿泊地は、洛北にある京都国際会館に隣接した宝ヶ池プリンスホテルである。円形ホテルとして周囲の景観に溶け込んで美しい。高級ホテルでもある。サービスも実に良い。

翌朝は本格的に雨になった。洛西に向う。大覚寺を見る。駐車場の隣りには健光園という老人施設があった。老人福祉界にあっては有名な施設である。小国英夫という園長がいて、良い実践をして全国に発信していた。昭和五十年代から六十年代のことで、故人となった新生会理事長原正男とも親交があった。

大覚寺は、嵯峨天皇の離宮でもあった。大沢の池が接していて、まるで別天地のようである。中国の洞庭湖を模して造った池である。創建から久しく時を経た南北朝の時代は、南朝の拠点となり大覚寺党の名も残している。松の木が手入れされていて美しかった。仁和寺の山門で雨を凌ぎ、友人の娘さんと待ち合わせる。娘さんは京都の大学に通っている。仁和寺の門から延びる山道は奥行きがあって素晴らしい。雨も降っており、時間もないので立ち寄ることはしなかった。

門前にあった店で昼食を済ませ、タクシーで同志社大学の西門に向う。同志社大学の本体は奈良に近い田辺市に移転したが、創設以来の地に卒業当時の建物はそのまま残されている。今出川通を挟んで京都御所の北側にあり、薩摩藩邸があった場所である。北には隣接して相国寺がある。

大学の西門から烏丸通を渡ったところに侘助という喫茶店がある。店内は当時とほとんど変わっていない。友人とはここで別れる。

二泊目は、大学時代の恩師の家である。宮本武蔵の吉岡一門との決闘があった左京区一乗寺にある。また、近くには金福寺があり、与謝野蕪村の墓がある。右京区という場所もあるが、京都御所の紫震殿から南を眺め左右が決まる。東が左になる。また、北に行くことを上ルと言い、南に行くことを下ルと言う。京都を訪ねるたびに何度か泊めていただいている。ゼミの学生さんが訪ねてきて来て夕食を一緒にすることになった。先年、京都ホテルで還暦の祝いがあって、第一期生ということで乾杯の音頭をとらせてもらった。

ただ人は情けあれ 朝顔の花の上なる 露の世に

という閑吟集に編集されている歌をタイトルとして、社会福祉法人新生会の広報誌の巻頭言に原稿をいただいたことがある。温和なお人柄がよく表れている。恩師の名は、橋本宰先生。同志社大学文学部教授で専攻は心理学である。奥様も大学教授で、専攻も同じである。

帰郷する日、雨は雪になった。積もるほどではない。春の雪を京都で見るのは初めてかもしれない。先生の車で京福電鉄の駅のある北野白梅町に送ってもらう。旅の最後に是非見たいと思っていた仏像があった。太秦(うずまさ)の広隆寺にある半伽思惟像と呼ばれる弥勒菩薩像である。一説では聖徳太子が秦河勝(はたのかわかつ)に送ったとされている、秦氏は渡来系漢人だと言われている。材質は松であることから、新羅で製作されたものらしい。フェノロサが国宝第一号としたことでも有名である。霊宝堂の薄暗がりの中に安置されているが、何ともいえぬ重厚な雰囲気が漂っている。

千年の微笑み見たり京の春

漆などは塗られておらず無垢の肌を見せている。学生に指をもがれてしまったという事件があったというが、知らなければ気づかない。旅の最後に良いものを見た。再度この像を見たいとも思った。

Posted by okina-ogi at 12:30│Comments(1)

│旅行記

この記事へのコメント

ダイセルリサーチセンターの久保田邦親博士(工学)の材料物理数学再武装は人工知能と品質工学のあいのこみたいで面白いよ。最近学術問題なんかでネット分断が社会問題視されていますよね。これは人類文明の構造的な欠陥で、それは国富論で有名な経済学者アダムスミスまでさかのぼるという。専門家はよくトレードオフを全体最適化するといいますが、その手法が眠っているのがブラックボックスの人工知能の中だけ。そのエッセンスが関数接合論だとして実際アダムスミスの神の見えざる手をエクセルで計算している。なかなか興味深い。

Posted by サステナブルエンジニア at 2021年08月25日 01:44