グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2015年10月31日

『昭和天皇実録』第一 宮内庁 東京書籍 1890円(税別)

昭和天皇の御日常「昭和天皇実録」が、書籍として出版された。全19巻という膨大な内容で、現在4巻まで購入することができる。昭和は、激動の時代であったし、昭和天皇のご生涯を知ることは、その歴史を学ぶことでもある。

第1巻は、ご誕生から12歳までの記録である。昭和天皇は、明治33年(1901年)のお生まれだから、大正2年(1913年)までである。昭和天皇に関する書籍に触れているので、その内容に重なる記述が出てくる。例えば、学習院の院長だった乃木大将との関連記事である。

『昭和天皇実録』から歴史の何かを読み取るかという問題もあるが、昭和天皇の御日常を知るだけでも意味があると思っている。明治44年の夏の記録が目に留まった。避暑のため伊香保に滞在されている。正確には、7月24日(金)から9月5日(火)までのことである。御年は10歳である。上野駅から高崎駅の所要時間もわかる。

2015年10月30日

心に浮かぶ歌・句・そして詩172

俳句鑑賞(8)

葛咲くや嬬恋村の字いくつ

石田波郷

嬬恋村というのは、群馬県にあって一村は郡ほどに広い。その村を波郷は、通り過ぎていったのである。山本健吉の句評も短い。この句碑を見たことがある。その場所は、鎌原という地区で、嬬恋村にある。天明年間に起こった浅間山の大爆発で多くの人が火砕流で亡くなった場所である。友人を案内した時、彼が「いい句じゃなあ」と言ったのを覚えている。

きっと深読みなのだろうが、波郷もこの出来事を意識していたのではないだろうか。残された人たちは、協力して村を復興させたのである。葛は、たくましく焼け野原に最初に茂ったかもしれない。そんなことを連想させるのである。

葛咲くや嬬恋村の字いくつ

石田波郷

嬬恋村というのは、群馬県にあって一村は郡ほどに広い。その村を波郷は、通り過ぎていったのである。山本健吉の句評も短い。この句碑を見たことがある。その場所は、鎌原という地区で、嬬恋村にある。天明年間に起こった浅間山の大爆発で多くの人が火砕流で亡くなった場所である。友人を案内した時、彼が「いい句じゃなあ」と言ったのを覚えている。

きっと深読みなのだろうが、波郷もこの出来事を意識していたのではないだろうか。残された人たちは、協力して村を復興させたのである。葛は、たくましく焼け野原に最初に茂ったかもしれない。そんなことを連想させるのである。

2015年10月28日

心に浮かぶ歌・句・そして詩171

俳句鑑賞(7)

子供にも、俳句を知ってもらいたいと思い、俳句カルタを買った。妻にも協力してもらったが、小さい時の思い出として話題にならないから、親の想いは伝わらなかったようである。そのカルタは、どこかに行ってしまったが、動物の句が多かった。小林一茶の句は多く

やせ蛙まけるな一茶これにあり

雀の子そこのけそこのけお馬が通る

などがあった。

青蛙おのれもペンキ塗り立てか

芥川龍之介

ひっぱれる糸まっすぐや甲虫

高野素十

しんしんと雪降る空に鳶の笛

川端茅舎

の句もあった。しかし、村上鬼城の

冬蜂の死にどころなく歩きけり

は選ばれていなかった。子供向きではない。『現代俳句』には、紹介されている。

子供にも、俳句を知ってもらいたいと思い、俳句カルタを買った。妻にも協力してもらったが、小さい時の思い出として話題にならないから、親の想いは伝わらなかったようである。そのカルタは、どこかに行ってしまったが、動物の句が多かった。小林一茶の句は多く

やせ蛙まけるな一茶これにあり

雀の子そこのけそこのけお馬が通る

などがあった。

青蛙おのれもペンキ塗り立てか

芥川龍之介

ひっぱれる糸まっすぐや甲虫

高野素十

しんしんと雪降る空に鳶の笛

川端茅舎

の句もあった。しかし、村上鬼城の

冬蜂の死にどころなく歩きけり

は選ばれていなかった。子供向きではない。『現代俳句』には、紹介されている。

2015年10月27日

心に浮かぶ歌・句・そして詩170

俳句鑑賞(6)

飯田蛇笏は、山梨の俳人。息子飯田龍太も俳人である。大地主の家に生まれ、東京にも出たが、ほとんど田舎暮らしの中で俳句を作った。高浜虚子の評価も高く、山本健吉も格調高い句が多いと、『現代俳句』に取り上げている句も多い。

田舎暮らしの共通点において、多く学ぶべき俳人だと思っている。

芋の露連山影を正しうす

をりとりてはらりとおもきすすきかな

くろがねの秋の風鈴鳴りにけり

冬灯死は容顔に遠からず

冬滝のきけば相つぐこだまかな

皆好きな句である。

飯田蛇笏は、山梨の俳人。息子飯田龍太も俳人である。大地主の家に生まれ、東京にも出たが、ほとんど田舎暮らしの中で俳句を作った。高浜虚子の評価も高く、山本健吉も格調高い句が多いと、『現代俳句』に取り上げている句も多い。

田舎暮らしの共通点において、多く学ぶべき俳人だと思っている。

芋の露連山影を正しうす

をりとりてはらりとおもきすすきかな

くろがねの秋の風鈴鳴りにけり

冬灯死は容顔に遠からず

冬滝のきけば相つぐこだまかな

皆好きな句である。

2015年10月24日

心に浮かぶ歌・句・そして詩169

俳句鑑賞(5)

かたまって薄き光の菫かな

渡辺水巴

菫の句でまず思い浮かぶのは、芭蕉の句で

山路来て何やらゆかし菫草

である。山に咲く菫の色は淡い紫である。その自己主張しない菫の存在が何とも愛しいという感じは自分の中にもある。文豪、夏目漱石ですら次のような句がある。

菫ほどな小さな人に生まれたし

恥ずかしながら、拙句に

寝ころんでそっと寄り添う花菫

2015年10月23日

心に浮かぶ歌・句・そして詩168

俳句鑑賞(4)

春惜むおんすがたこそとこしなえ

蟇ないて唐招提寺春いづこ

来しかたや馬酔木咲く野の日のひかり

水原秋桜子

いずれも奈良の句であり、しかも春の句である。毎年のように、ご縁があって奈良を訪ねている。しかも春である。春雨忌という集いが、高畑にある家で開かれる。新薬師寺も近い。だからというわけではないが、水原秋桜子のこれらの句が快く響いてくる。俳句ではないが、会津八一の歌も良い。

春惜むおんすがたこそとこしなえ

蟇ないて唐招提寺春いづこ

来しかたや馬酔木咲く野の日のひかり

水原秋桜子

いずれも奈良の句であり、しかも春の句である。毎年のように、ご縁があって奈良を訪ねている。しかも春である。春雨忌という集いが、高畑にある家で開かれる。新薬師寺も近い。だからというわけではないが、水原秋桜子のこれらの句が快く響いてくる。俳句ではないが、会津八一の歌も良い。

2015年10月22日

心に浮かぶ歌・句・そして詩167

俳句鑑賞(3)

凩の 果はありけり 海の音

池西言水

木がらしや 目刺にのこる 海のいろ

芥川龍之介

海に出て 木枯帰る ところなし

山口誓子

池西言水は、芭蕉と同時代の俳人である。芥川龍之介も山口誓子も池西言水の句を意識して句を作ったと考えられる。とりわけ、 山口誓子の句は、昭和19年の作で、木枯が特攻隊員を連想させるという人もいる。

木の家で さて凩を 聴きましょう

これは、私の句。上記三俳人の句と何の関係も無い。俳句とは言えず、言葉遊びになっている。

2015年10月21日

心に浮かぶ歌・句・そして詩166

俳句鑑賞(2)

この庭の 遅日の石の いつまでも

高浜虚子

竜安寺の石庭を縁に座り長く見つめていた時の句だという。平易な写生だが、共感できる句だ。恐らく、観光客と一緒ではないだろう。静けさも伝わってくる。「の」が多いのも技巧だと解説している。短歌に多い技巧だとも言うが、「行く秋の大和の国の薬師寺の塔の上なるひとひらの雲」もそうである。目は、石に留まるのだろうが、「いつまでも」に句の焦点が行く。石は、人の心を飽きさせない。庭に石を置くのはそのためなのであろう。遅日というから、西日もさす夕方であろう。遅日は、春の季語である。

永き日を 彼方の峰に 想いよす

これは私の句である。20代の句で、峰の遥か先に大事なものがあるような気がしたのである。「いつまでも」眺めていたような気がする。「永日」も春の季語である。時間帯は、まだ日が高い時間という違いがある。

この庭の 遅日の石の いつまでも

高浜虚子

竜安寺の石庭を縁に座り長く見つめていた時の句だという。平易な写生だが、共感できる句だ。恐らく、観光客と一緒ではないだろう。静けさも伝わってくる。「の」が多いのも技巧だと解説している。短歌に多い技巧だとも言うが、「行く秋の大和の国の薬師寺の塔の上なるひとひらの雲」もそうである。目は、石に留まるのだろうが、「いつまでも」に句の焦点が行く。石は、人の心を飽きさせない。庭に石を置くのはそのためなのであろう。遅日というから、西日もさす夕方であろう。遅日は、春の季語である。

永き日を 彼方の峰に 想いよす

これは私の句である。20代の句で、峰の遥か先に大事なものがあるような気がしたのである。「いつまでも」眺めていたような気がする。「永日」も春の季語である。時間帯は、まだ日が高い時間という違いがある。

2015年10月20日

鬼怒川温泉と日光(2015年10月)

遠路の客が、突然怪我のために来られなくなった。世界遺産になった日光は、一度は見ておきたいという希望があったので、本人が一番残念に思っているだろう。鬼怒川温泉に連泊して、二日目の早朝、東照宮を案内しようと考えていた。何しろ紅葉の季節でもあり、修学旅行のシーズンでもある。多くの人出が予想される。

せっかくの予約を変更するのも何となく、もったいない。他の友人を誘ったところ、一泊ならばという条件になった。移動手段は車にして、突然の誘いということもあり、交通費は無いことにした。鬼怒川温泉は、友人にとって魅力的だったらしい。若い時に泊まった記憶があり懐かしかったらしいが、宿泊客は様変わりしているようだ。老人は別だが、職場の団体旅行はめっきり減ったと指摘する。彼は、若いとき旅行社に勤めた経験がある。

高崎(友人も同じ高崎在住)から鬼怒川温泉までは結構距離がある。高速道路を利用すれば速いが、急ぐ旅でもない。温泉に浸かり、あまり期待はしていないが、食事を味わい、お酒を楽しむという気晴らし旅行である。暮れには、鹿児島に行く計画があり、その打ち合わせも兼ねている。企画するのは、友人である。

国道50号からみどり市を抜け、渡良瀬渓谷沿いを走り、足尾を抜けて日光に至る道である。人工湖である草木ダムの湖畔には、星野富弘美術館もあるが、寄り道はしない。日光や中禅寺湖も予定のコースには入れていない。混雑と階段や坂道を登ることを想定し、観光という目的はない。ただ、一つだけ付き合ってほしい場所があった。小杉放菴記念日光美術館である。輪王寺のある森の近くにあって市営美術館になっている。明治、大正、昭和にかけて活躍した画家だが、意外とその名は知られていない。そう思うのは、自分だけであって、近代美術史では、評価が高いのかも知れない。小杉放菴の名を知ったのは、『田端文士村』という本に紹介されていたからだ。ただ、放菴という名ではなく

未醒という名である。洋画家として出発した時の雅号で、本名は小杉国太郎という。父親は、国学者で日光二荒山神社の神官であった。

小杉放菴に親近感を持ったのは、長男が小杉一雄だと知ったからである。小杉一雄は早稲田大学の名誉教授で、ちょっとしたご縁があって、原稿依頼をしたことがあった。「旅絵師」と題した軽妙な文章で、見事なスケッチとなっていて、人なりが滲み出ていた。小杉一雄も既に他界しているが、長男は、早稲田の教授で次男は画家となって、放菴の血を引き継いでいる。

美術館の駐車場にたどり着くには、大変時間がかかった。神橋のあたりで渋滞になった。駐車場に入る車が多かったからである。ところが、美術館に入ったら入館者はほとんどいない。東照宮への参拝客が大半だったのである。企画展開催期間中ではあったが、ここでも小杉放菴が地味な存在だという印象がぬぐえない。美術館で小杉放菴の評伝のようなものがないかと尋ねると、単独で書かれたものは無いようである。小杉放菴を特集した美術雑誌を薦められて購入した。

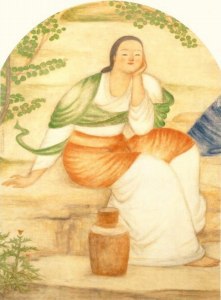

出光美術館が作品を多くコレクションしていることを知った。出光興業の創業者である出光佐三は、日章丸というタンカーの船長室に小杉方菴に依頼し絵を飾った。「天のうずめの命」という作品である。東京大学の安田講堂には、小杉放菴の描いた壁画があることで知られている。その下絵が美術館に展示されていた。「泉」という作品で、薄着を纏ったふくよかな女性が描かれている。色彩は柔らかく神話的である。日光東照宮を描いた作品もある。洋画、日本画も描いた小杉放菴の作品はゆっくり見てみたいと思った。装飾美が強調された、陽明門を始めとする東照宮の建物群を見るより価値があるとも思う。

2015年10月17日

心に浮かぶ歌・句・そして詩165

俳句鑑賞(1)

角川文庫の『現代俳句』(山本健吉著)から好きな句を選ぶことにした。最近は、1年に数句というありさまになっているが、これからは、心がけて俳句に親しもうと考えるようになった。身近に師がいないので、著名な俳句論者の山本健吉に学ぶことにした。

正岡子規の句を最初に、著名な明治以降の俳人の句が解説されている。山本健吉が俳人であるか、その句を知らないので定かではないが、古今の多くの俳人の句を調べていることは確かである。

子規の句と言えば、死の寸前の糸瓜の句や、柿の句が思い浮かぶが、何よりも好きな句は、「いくたびも雪の深さを尋ねけり」だが、初期の句に

紫陽花や 青にきまりし 秋の雨

がある。明治27年とあるので、病床に伏す前のものである。

季語が二つあるではないかと思うのだが、紫陽花が長期間にわたって咲く花だということを意識している。雨に色はないが、秋の頃の紫陽花は青を意識させるという観察である。

角川文庫の『現代俳句』(山本健吉著)から好きな句を選ぶことにした。最近は、1年に数句というありさまになっているが、これからは、心がけて俳句に親しもうと考えるようになった。身近に師がいないので、著名な俳句論者の山本健吉に学ぶことにした。

正岡子規の句を最初に、著名な明治以降の俳人の句が解説されている。山本健吉が俳人であるか、その句を知らないので定かではないが、古今の多くの俳人の句を調べていることは確かである。

子規の句と言えば、死の寸前の糸瓜の句や、柿の句が思い浮かぶが、何よりも好きな句は、「いくたびも雪の深さを尋ねけり」だが、初期の句に

紫陽花や 青にきまりし 秋の雨

がある。明治27年とあるので、病床に伏す前のものである。

季語が二つあるではないかと思うのだが、紫陽花が長期間にわたって咲く花だということを意識している。雨に色はないが、秋の頃の紫陽花は青を意識させるという観察である。

2015年10月14日

『高崎の鬼城さん』村上鬼城顕彰会 あさお社 500円

村上鬼城企画展で購入した小冊子であるが、中高生でもよくわかるように編集されている。村上鬼城の生い立ちや、正岡子規や高浜虚子との書簡のやりとりも紹介されている。もちろん、村上鬼城の代表句の解説もある。

とりわけ、新鮮だったのは、ともにホトトギスの会員だった、村上成之(高崎中学校国漢教師)と水魚の交わりともいえる親交があったことである。二人は俳句を通じて意気投合したのである。鬼城は成之と会わない日は淋しかったらしく、部屋に写真でもあればと思ったが、成之は、大の写真嫌い。成之はどうしたかと言うと、すり鉢に墨を入れ、そこに顔を突っ込み、唐紙に自分の顔を押し付けた。それが南瓜のようであったので

誰やらに似て静かなる南瓜かな

と書き、別の一枚には

これをたたけばホ句ホ句という南瓜かな

お互いに一つずつ手元に置いた。

鬼城は、俳画も得意で

似たものの二人相逢ふ南瓜かな

の句に南瓜を描いて成之に贈った。なんともいえない友人関係ではないか。

とりわけ、新鮮だったのは、ともにホトトギスの会員だった、村上成之(高崎中学校国漢教師)と水魚の交わりともいえる親交があったことである。二人は俳句を通じて意気投合したのである。鬼城は成之と会わない日は淋しかったらしく、部屋に写真でもあればと思ったが、成之は、大の写真嫌い。成之はどうしたかと言うと、すり鉢に墨を入れ、そこに顔を突っ込み、唐紙に自分の顔を押し付けた。それが南瓜のようであったので

誰やらに似て静かなる南瓜かな

と書き、別の一枚には

これをたたけばホ句ホ句という南瓜かな

お互いに一つずつ手元に置いた。

鬼城は、俳画も得意で

似たものの二人相逢ふ南瓜かな

の句に南瓜を描いて成之に贈った。なんともいえない友人関係ではないか。

2015年10月13日

『ホトトギス』と村上鬼城の世界

今年は、俳人村上鬼城生誕150年になるという。群馬県立土屋文明文学記念館で、村上鬼城の企画展が開催されている。村上鬼城が亡くなったのは、昭和13年で直接俳句を学んだということではないが、直弟子ではないが、高崎の大橋町に住んでおられた秋池百峰先生から20代に俳句の初歩を学んだことがある。秋池先生の直接の師は、松野自得という人で、僧侶でもあり、絵も描いた。「さいかち」という俳誌を主宰していた。その、俳句の基本を有季定型(5,7,5の中に季語がある)と「写生」に置いていた点は、村上鬼城の属していた『ホトトギス』と同じである。秋池先生から、鬼城の俳句についての評を聞いたことがある。「野球で言えば豪直球という感じがする」として、次の句を挙げられた。

浅間山 煙出て見よ 今朝の秋

雹晴れて 豁然とある 山河かな

上州人なら共感する写生句である。市内にその句碑がある。

40歳の若さで亡くなった俳論を得意とする大須賀乙字は、村上鬼城を評して

「明治大正の御代に出でて、能く芭蕉に追随し一茶よりも句品の優った作者」と言った。後に、文芸評論家の山本健吉は『現代俳句』で、俳人村上鬼城を評している。

企画展の紀要に加古宗也氏が所見を書いている。山本健吉の鬼城評を抜粋すると

「一茶のようにひねくれたところがなく、人間的に暖かく、諦観的で、世間を恐れ、宿命に安んずるふうが見えるが、それだけに一茶のような鋭い皮肉や、反抗的身ぶりは認められない。下性下根の庶民性を失わなかった点では一致しているが、一茶のほうがはるかに妄執が激しく、それだけに人間的苦悩も深刻で、現われかたも一途であり、作家的・人間的魅力において数等たちまさっている」

というものである。企画展を見る前の、村上鬼城観は、山本健吉の評論に支配されていたような気がする。俳句の評論家としての山本健吉の力量は認めるが、それほど簡単に言い切るだけの存在ではない、鬼城の句の重さがあるような気がした。そろそろ、じっくり村上鬼城の句に接する時がきたような気がする。深刻な人生の中に、飄々と生きて、しかもユーモアを含んだ感じがある。同じ村上姓ではあるが、高崎中学(母校の前進)の教師であった村上成之との親交があったことは、新鮮な発見であった。村上成之は、土屋文明を世に出すことに一役買っているからだ。

2015年10月08日

室生犀星と庭

『庭をつくる人』という文庫本を金沢の室生犀星記念館で購入した。最初に、庭を作る人という随筆が載っている。犀星は、庭に関心を持っただけではなく、自ら築庭をしている。今も、旧居が軽井沢に残っていて、記念館になっている。開館しているのは、4月29日から11月3日となっているのも旧居の庭が関係していると思った。

室生犀星が好んだ庭は、日本庭園であるが、京都の寺社に見られるような庭園ではない。軽井沢の旧居に行ったことはないが、写真で見ると樹木の下に飛び石や捨石を配置して、安らぎの庭にしている。苔が見事である。つくばいの記述も随想の中に書かれているから、どこかに置かれているのだろう。

犀星の庭に対する考え方で共感したのは、石のようなものが、なぜ庭に必要なのかという素朴な疑問について、簡単に言うと飽きないからだという。犀星は、幼い時、生家の近くを流れる犀川の川原で、石と遊んだ思い出を書いている。宮沢賢治も石が好きだった。庭造りについての一言は参考になる。「庭の四隅から中央に向かって造るのが良い」という指摘である。囲碁の布石にも似ている。

我が家だったらどんな庭が良いか考えた。木がなく日差しが注ぐので、苔の代わりに芝を植えようと思う。問題は石の配置である。四隅に自然石を置き、辺は、低いレンガでしきる。北側は少し起伏を持たせ、麓は白い玉石を敷き和風にする。南側は平らな芝生の庭でよい。新居建築中に、庭の基本設計をすることにした。

2015年10月07日

『台湾を愛した日本人』古川勝三著 創風社出版 2200円+税

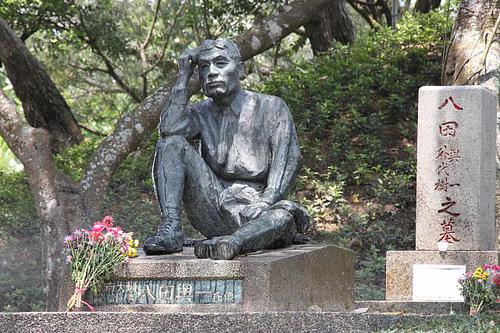

日本が台湾を統治した時代があった。帝国主義時代の植民地には違いないが、日本は多額の投資をしている。その一つが、灌漑を目的にしたダムである。当時、東洋一の規模を誇った。このダムに中心的な役割を果たした人物が八田与一である。金沢市を訪問した折、「金沢ふるさと偉人館」に立ち寄った時、八田与一のコーナーがあった。司馬遼太郎の『台湾紀行』でその存在を知ったが、郷土の偉人に入っているとは思わなかった。早速、館内に置かれていた評伝を読むことにした。

八田与一は、東京帝国大学の工学部を卒業し、台湾に渡る。現地調査、そして計画を若いながら任され、苦難を乗り越え10年の歳月をかけて完成させた。それゆえ八田ダムと言われている。その結果、台湾の広大な地域が、豊かな農地となった。大正から、昭和初期にかけてのことである。今でも、この恩を台湾の人は忘れていない。それを象徴するのが、八田与一の像が、今日も関係者によって大事に残されている事実である。

戦中は、物資不足で、多くの日本人関係者の彫像は供出され、敗戦後は、撤去された。しかし、この像だけは残った。ダムの恩恵を受けた人々が守り続けていたのである。政府の許可を得て、この像が、八田与一が完成させたダムの近くに設置されたのは、昭和50年代のことである。像を見ると、立像ではない。思索しながら、作業着で現場を見ている姿である。最初にこの像が置かれていた写真を見ると、石が転がっている場所に、鉄棒で固定されたというものであった。こんな像を見たことがない。

八田与一は昭和17年に大洋丸という大型客船に乗っていたとき、アメリカの潜水艦に撃沈され死亡。妻は台湾から引き上げる寸前、夫の完成させたダムに身を投げて亡くなった。8人の子供を残して。光と影の人生はドラマチックである。最近、虫プロダクションによってアニメ化された。

2015年10月03日

『田端文士村』 近藤富枝著 中公文庫 967円(税込み)

金沢市にある室生犀星記念館で、この本と同名の企画展があって、購入した。明治の後期から大正、戦前にかけて東京田端は、芸術村のようであった。京都の光悦村とは、少し趣が違う。陶芸家、画家がその個性を引き合うように同じ地区に住み、大正には、芥川龍之介や室生犀星が住むことにより、名だたる文人が居住するようになった。著者は、文部省に勤務し、その後NHKのアナウンサーとなり、文筆活動に入った異色の人。著者の育った家もこの地にあった。故郷ともいうべき、この地を書き綴ることになるのも必然のように思える。実に多くの資料と取材によって、貴重な文人の人間像を描いている。芥川龍之介には、神経質で少し陰湿なイメージがあったが、なかなかの社交家としての一面があるようだ。

第2章に小杉未醒の名前が出てくる。この本を読む前には未知の人物だったが、読んですっかり親近感が沸いた。それには理由がある。小杉未醒の長男が小杉一雄で、既に鬼籍に入られているが、20年以上前になるが、原稿を書いていただいたことがある。タイトルは「旅絵師」である。早稲田大学の教授を退官し、気ままに奈良にスケッチ旅行に行ったときの一コマが、実に屈託なく自然に、しかも情景豊かに描かれていた。父親は、著名な画家だったのである。小杉未醒は、東京大学の安田講堂に壁画を書いている。最近、安田講堂は改修されている。卒業生ではないので、気軽に見ることはできないと思うが、一度見てみたいものだ。

2015年10月03日

北向観音

別所温泉にある天台宗の寺である。開基も古く、慈覚大師の時代まで遡るという。火災にもあい、現在の建物は、江戸時代のものが修繕維持されているという。本堂が北向きになっているのでこの名前がある。長野の善光寺と向かい合うようになっている。温泉街の食堂で昼食を済ませた後、この寺に立ち寄った。

境内に大木がある。樹齢三百年以上と言われるカツラの木である。天然記念物になっている。別称は、「愛染カツラ」である。小説「愛染かつら」が、映画化され、この木の名前がすっかり定着した。枝が四方に伸びて老木ながら姿かたちが良い。民家の屋根の上まで枝を伸ばしている。枝が落ちたり、落ち葉が散るからといって伐採できない。我が家にも、植樹から伸ばし放題の銀杏の木がある。その近くに、新築することになり、工事関係者の忠告もあり、泣く泣く枝を落とすことになった。神社や仏閣ならともかく、民家で、公道に近いとあれば、大樹は邪魔になるという発想である。北向観音の境内には杉の木もあって、こちらは幹を避けるように、屋根がその部分だけ引っ込んでいる。

木もまた命。ご神木や天然記念物でもなくても、そのままの木の勢いに任せたいと思うがそうもいかない。家の庭には樹木を植えないことにした。

2015年10月02日

加賀百万石(2015年9月)

北陸新幹線が、三月に開通し、終着駅になったのが金沢駅である。「かがやき」は、高崎駅には停まらない。安中榛名駅から「あさま」で長野駅に行き、乗り換える。「かがやき」は、全席指定席である。切符を購入するときに駅員さんが教えてくれたのだが、「あさま」は、指定席をとっても料金は同じだという。七時五十八分安中榛名駅発、長野で数分の乗り換え時間があり、金沢駅に九時五十二分に着いた。所要時間は、二時間とはかからない。便利になったものである。

能登半島、片山津温泉への小旅行はしているが、金沢の町をゆっくり見たことはない。金沢城、兼六園も足早に見ただけで、印象が薄い。多分、団体旅行だったのだろう。いつのことだったのかも記憶がはっきりしない。今回は、軽装で思いっきり金沢の町を歩いてみようと思った。

今宵の宿は、ホテルルートイン金沢駅前。インターネットで予約済みだが、確認のため立ち寄る。こうした手段に一抹の不安がある。予約はできていた。荷物(リュックサック)を預けず、近江町市場を目指す。ここの賑わいは、たびたびテレビで紹介されている。なるほど店が多く、平日の午前中でも人が多い。値段は、決して安くはない。日本海の高級魚、のど黒は、高い。昼には早い。豪華な海鮮丼と生ビールというわけにはいかない。金沢城址は近い。門があるわけではないが城址公園に入ると、広大な芝生の敷地が目に入る。その一段高いところに建物がある。石垣が見事である。長い年月の間に整備されたのだろうが、時代ごとの様式があるという。

兼六園に向かう。金沢城址との間は、道路になっていて橋が掛けられ石川門に繋がっている。兼六園が高台にあるというのは以外であった。庭園の池や小川(曲水)の水は、犀川の上流から引き込んでいる。三代藩主前田利常が板屋兵四郎という人に命じて完成させた、辰巳用水である。この水は、サイホンの原理を使い、金沢城の堀の水ともなっている。市街地図を見ると、金沢城址や兼六園は、犀川と浅野川に挟まれている。

兼六園から犀川に向かって丘を下ると、「金沢ふるさと偉人館」がある。金沢の偉人、九十一人が紹介されている。江戸時代末期から現代までに活躍した金沢市ゆかりの人々である。雪の研究者であり、随筆家であった中谷宇吉郎は入っていない。科学者として高峰譲吉のコーナーに目が留まる、金沢城に入るところに、高嶺譲吉の家が保存されていた。日本庭園が美しく整備されている。タカジアスターゼという消化薬の発見者でも知られているが、政財界に交友関係が広く、日米親善にも尽くしている。理化学研究所の創設にも関わっている。理化学研究所創設者である桜井錠二は、日本近代化学の父と呼ばれている。天文学者の木村栄(ひさし)は、第一回の文化勲章受章者であり、哲学者の西田幾多郎と親交があった。西田の方が一歳年下である。

西田幾多郎と鈴木大拙が同級生であったことは、よく知られているが、金沢の偉人の一人に上げられている建築家の谷口六郎の設計で、鈴木大拙記念館が建てられているというので見学しようと思ったが、あいにく休館中であった。「金沢ふるさと偉人館」からも近く、金沢散歩のコースに入れていたのだが残念であった。西洋と東洋の思想を深く思考した点で共通している。

著名な文学者としては、泉鏡花、徳田秋声、室生犀星の名が見られるが、室生犀星は、犀川近くに記念館ができ、訪ねてみることにした。「金沢ふるさと偉人館」を出て、記念館に向かうことになるのだが、その前に気になった人物が紹介されていた。この人のコーナーに一番時間を費やした。台湾に東洋一というダムを建設した人物で、今も現地に銅像が建ち、多くの台湾の人々から感謝されているという。八田与一という。この人の業績については、本を購入して調べることにした。板屋兵四郎の用水事業と八田与一の灌漑ダムが重なってきた。

室生犀星の記念館は、地図を見ると、橋を渡ってすぐ近くにあるように見えたが、案内板が目に留まらず、なかなかたどり着くことができなかった。人口に膾炙している彼の詩は

ふるさとは遠くにありて思うもの

であるが以下詩は次のように続く

そして悲しくうたふもの

よしや

うらぶれて異土の乞食となるとても

帰るところにあるまじや

ひとり都のゆうぐれに

ふるさとおもひ涙ぐむ

そのこころもて

遠きみやこにかへらばや

遠きみやこにかへらばや

実に複雑な心境を詩にしているというしかない。犀星のふるさととは、かれにとってどのようなところなのか。館内の紹介ビデオで見たところ、犀星は庭造りに趣味があったようである。それも日本庭園で、石よりも苔を大事にしたという。子供が、苔を踏みつけると本気で怒ったという。犀星は、私生児だったという。父親は士族の老人で、女中との間に生まれている。寺の養子になったが、養母は愛の薄い女性だったらしい。実母の顔を見ることもなかったという。

夏の日の匹婦の腹に生まれけり

なんとも辛く、自嘲の句であろう。ふるさとが懐かしいと言ったら嘘になるだろう。

特別企画展として「犀星と田端文士村」が開催されている。東京市田端は、大正時代田園が多く残っていたようである。この地に、文人が多く集まった。その中心が犀星であり芥川龍之介であった。群馬の詩人、萩原朔太郎との交流も始まる。とりわけ、萩原朔太郎は、犀星に大きな影響を与えている。群馬の詩人、伊藤信吉は、朔太郎に紹介され犀星の書生になった。犀星の死後、娘と同じくらいに、日常の生き様を語れる存在であり、ビデオに登場している。堀辰雄も犀星と親交があったらしく、堀の妻も登場していた。堀辰雄と言えば軽井沢。犀星の記念館は軽井沢にもある。後日、セットにして軽井沢を訪ねてみようと思った。犀星の庭への思い入れが見られるかもしれない。宮崎駿のアニメで、堀辰雄の世界は少し覗いている。彼の記念館もある。

この日の金沢は快晴に近い。武家屋敷を川沿いに歩きながら、前田家を祀っている尾山神社に立ち寄り、ホテルに帰る。目的どおり、よく歩いた。万歩計は、24000歩を超えている。距離にすれば、十キロは、優に超えている。近くの海鮮料理の店で、金沢の海の幸を堪能した。生ビールが美味い。運動のお陰である。ホテルには、職場の野球部員が宿泊している。明日は、試合の応援である。

翌日、部員の車に便乗して試合会場に。津幡町総合グランドにりっぱな球場がある。結果は、五回コールド負け。しかも、四球二つのノーヒットノーラン。相手の投手のできが良すぎた。わざわざ、金沢に来て一回戦負けは悔しいだろうが、今日もホテルは予約しているらしい。金沢の夜を楽しんで帰ってほしい。こちらは、津幡駅まで車で送ってもらい、金沢駅から新幹線で帰路に着く。家に帰って地図を見たら、近くに倶梨伽羅駅がある。古戦場もある。木曽義仲が平家の大軍を打ち破った場所である。牛の角に松明を燃やしたというが、事実は定かでないようだ。

2015年10月01日

真田丸(2015年9月)

来年のNHK大河ドラマは、真田幸村を主人公にしたドラマになるようだ。真田氏の居城のあった、上田市は、観光客の来訪を予期して、モニュメントを整備したり、ポスターを商店街に貼ったりして、真田氏をアピールしている。一時的なブームに終わることが多いが、大河ドラマの経済効果は大きい。

観光客で溢れる前に、上田市を散策してみることにした。ハイキング同好会、有志五人を誘って、上田市、別所温泉を訪ねることにした。五月の連休中に既に訪問していて、下見はできている。故人になったが俳優の地井武男の「ちい散歩」、加山雄三の「若大将のゆうゆう散歩」、タモリの「ブラタモリ」にあやかって、「おぎ散歩」ということになった。企画者を兼ねているので、真田氏のことを少しは調べておかねばならない。

高崎を朝六時に出発。上田市までは、高速を使わず二時間もすれば着く。上田城址公園の駐車場に車を停め、お城の中をゆっくり散歩し、市内をぶらぶらしながら、近年できた「池波正太郎真田太平記館」を見学し、信州の鎌倉といわれる別所温泉に行き、お湯に浸かって帰ると言うのが、「おぎ散歩」の概略である。

真田氏は、上田市に近い、真田町あたりに居城を構える信州の小豪族であったが、武田信玄の配下となり勢力を伸ばしていく。戦国の世の複雑な時代に、真田家は、親兄弟敵味方になって、徳川の時代、家名を残した。松代藩真田氏がそれである。幸村の兄である信幸が藩祖である。信幸は、当時には珍しく九十三歳という長寿で世を去っている。幕末の藩士の中には佐久間象山がいる。

真田氏を一躍、天下に名を知らせたのは、上田城に押し寄せる徳川の大軍を二度にわたって撃退したことである。真田の戦上手は、世の人に知られることになった。そして圧巻は、大阪冬の陣と大阪夏の陣の幸村の奮戦である。大阪冬の陣で築いた小さな砦が真田丸である。ここに敵軍をおびき寄せ大戦果を上げた。大阪城の外堀を埋められた夏の陣では、さすが防御はかなわず、籠城戦にはならなかったが、家康の本陣を攻め、家康もう少しで討ち取るところまで善戦した。家康からすれば、恐るべし敵幸村である。

「池波正太郎真田太平記館」では、特別展として、大阪夏の陣の資料を展示していた。黒田家が夏の陣の屏風絵を描き残したのは、幸村の兵(つわもの)としての印象が強烈に残されたからである。関が原の戦いで、西軍に組したため、高野山や九度山に配流された幸村は、十四年も苦渋に耐え、華々しく散ったのである。戦によって、社会の秩序が保たれた時代である。戦争は悪である。だから、幸村の生き方は否定するという平和論者の弁もあるだろう。しかし、日本人はこうした人物に惹かれるのも事実である。義経もしかり。幸村のことは、来年テレビで見れば良い。これ以上深入りはしない。

上田城址に赤松小三郎という人物の顕彰碑があった。どのような人物なのか、碑に刻まれた文章読むほどではなかったのだが、長崎の海軍伝習所で勝海舟らと学んだ人物らしい。その後、明治の陸海軍の中枢を占める軍人を門下生とした。その中には東郷平八郎がおり、この碑は彼が中心になって建てられたようである。門下生の多くは、薩摩藩士であるが、その中の一人桐野利秋に暗殺されている。西南戦争に加わり、戦死した陸軍少将である。幕末、中村半次郎と名乗り、人切り半次郎と恐れられた。池波正太郎も

『人切り半次郎』というタイトルで小説を書いている。池波正太郎真田太平記館に文庫本が置かれていた。北国街道の古い町並みが残っている柳町通りの近くに、彼の生家があり、赤松小三郎の旗がなびいていた。改めてこの人物を意識した。幸村以上に関心が向いた。ぶらぶら散歩には、こうした副産物がある。

別所温泉には触れない。ただ昼食に出たそばがふるっていた。六種類の味が楽しめるようにお膳に六個の器に入っている。六文銭である。真田の旗印である。