2013年08月11日

『秋の風』(拙著)賢治、光太郎、花巻への旅

賢治、光太郎、花巻への旅

〝イギリス海岸〟といういっぷう変わった地名が、岩手県花巻市を流れる北上川の河岸にある。名付け親は宮沢賢治である。水量の少ない時、地肌が姿を表わす。今から二百五十万年以上前の地層であり、ドーバー海峡と同じ第三紀の泥岩層でテームズ河の上流にも似ていることからその名をつけた。この地層から、古代品種の胡桃の化石を発見したのが宮沢賢治である。

JR花巻駅から〝イギリス海岸〟までは徒歩で二十分ほどの距離である。今ではすっかり観光名所の一つとなって散歩道が整備されて、賢治を慕って訪れる人々や市民の良い散策の場所になっている。朝から小雨の降る日、北上川は増水して、古い地層は見ることができなかった。河岸に大きな胡桃の木があった。

ここ数年、宮沢賢治という明治二十九年に生まれて、昭和八年、三七歳で亡くなった人物の生き方に惹かれるところがあった。賢治の歳を過ぎて、彼の偉大さというものが霧が少しずつ晴れていくように感じられるようになった気がするのである。詩人、童話作家としての賢治の代表的な作品も読んで見たが、何よりも彼が過ごした花巻を訪ねてみたかった。

『証言 宮沢賢治先生 イーハートーブ農学校の一五八〇日』佐藤成著という本を、上島祈一さんという方からいただいたのであるが、五百ページを越える大著である。この本に書かれているのは、賢治が四年という短い期間であったが「疲れを知らなかったほど楽しく、鳥のように教室でうたって暮した毎日」と表現した花巻農学校(現在の県立花巻農業高等学校の前身)の教師時代の賢治像が教え子たちの証言で綴られている。

宮沢賢治の文学作品が一級であるように、教師としても一級だったことがわかる。彼の授業は実践的で、ただ知識を教科書どおりに教えたのではなかった。例えば、稲作りは、東北の気象事情、土質などのデータをもとにした。野外実習では、生徒と共に田植えをし、イギリス海岸へも連れて行って、地質の話もした。自作の童話を読んで聞かせたり、当時としては珍しいクラッシク音楽のレコードを生徒を家に呼んで聞かせることもあった。そして何よりも、賢治の偉大さは、農学教師、農業指導者にとどまっていたのではなく、農民となって生きたことである。

本の贈呈者の上島さんは、岡山県の高原で酪農を経営している。大変な読書家で、毎年文化の日に開かれる、新生会の老人ホーム祭の古本市では、はるばる岡山から自家用車でやってきて沢山の本を買っていかれる。ご縁は、お父様が老人施設を利用されていたからである。父親の上島仲郷さん(故人)は、社会教育家、後藤静香の思想に共鳴し、教師として生きた人であった。九十歳を越える長寿を全うした人だが、常に柔和な笑顔の絶えない人であった。その子息祈一さんは農業を選んだ。宮沢賢治を尊敬し、宮沢賢治学会イーハートーブセンターの会員でもある。賢治といえば、イーハートーブ。この謎めいた言葉は、エスペラント語で日本の岩手県というほどの意味である。

羅須地人協会の建物が、今も「賢治先生の家」として県立花巻農業高等学校の敷地に建っている。家の裏手の木立の下には、宮沢賢治が作詞した「精神歌」の石碑がある。農学校の教師を依願退職した賢治は、この家で独居自炊し、近くの畑を耕し、農民と共に生きることになる。

「羅須地人協会」。賢治のネーミングは独得である。「羅須」の意味は、賢治自ら語っておらず、諸説があると宮沢賢治記念館の解説にあった。処女詩集『春の修羅』のように「修羅」という言葉の引用が多い。イギリス海岸を「修羅の渚」とも表現している。「羅須」は「修羅」をひっくりかえしたのだというのが第一説である。その他、アイヌ語で松の意味ではないかというのもあったが、「地人」は、はっきりと農民の意味である。土と共に生きた詩人にふさわしい言葉である。

「賢治先生の家」は二階建で、書斎や居間の他に、農民に農業相談や、講義をした教室がある。その部屋にはオルガンが置かれている。賢治は、音楽に関心を寄せただけでなく、オルガンやチェロを演奏することができた。童話『セロ弾きのゴーシュ』は、代表作の一つである。その教室の外に黒板があって

「下ノ

畑ニ

居リマス

賢治」

と書かれている。訪ね人が多かったのであろう。もともとこの家は、賢治の祖父が明治末年に建てたのだが、賢治の死後は他人手にわたり、解体されて移された。偶然というか、花巻農学校の移転先にこの家があり、この不思議なめぐり合わせに、賢治を慕う人々や校友の熱意で買いとられ、修復保存されたのである。昭和四十四年のことである。

観光地図に載っている「羅須地人協会」は、東北本線花巻空港駅から約二キロの距離にある。隣は花巻空港の敷地である。滑走路は見えないが、朱色の誘導設備が長く、等間隔に並んでいるのが見える。「銀河鉄道」ならぬ「銀河航空」の着陸コースになっている。当日、旅客機が轟音の中滑り降りてきた。『銀河鉄道の夜』の列車を連想してみたが、夏の夜空の中に見たわけではない。

詩というのは、人生の中にあっては日常性からは遠くにあるように見えるが、ふと立ち止まって内省してみるとき、いっぺんに心を支配してしまうことがある。

「雨ニモマケズ」の詩がそうであった。このように生きることは、大変難しいことだが、実に正しい生き方だと思えてくる。この詩は、賢治の死後発見された手帳に書かれていたのであるが、平易な言葉で綴られていてもその思想は深い。推敲した跡も無い。十一月三日の日付けがあり、亡くなる二年前に書かれている。既に病に伏すことが多くなった晩年の心境の素直な吐露であったが、賢治も死後人々の心に深くしみいる詩になるとは想像もしなかったのではないだろうか。

ただ、この詩が、まさに彼の三七年という短い人生の軌跡をそのまま表現していることを、後世の我々は知ることができるから感動するのである。賢治の人生は菩薩道だったという人がいる。同感である。熱心な法華経の信者であったが、キリスト教への理解も深かった。その詩の全文はあまりにも有名だが

雨ニモマケズ

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンヂャウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ

東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニソウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

「世界が全体幸福にならないうちは、個人の幸福はあり得ない」という賢治が思い浮べた世界は、銀河系宇宙や、イギリス海岸に心を馳せるような時空間への想い、縄文人が暮した森への畏敬、生きとし生けるものから、鉱石や石ころといった無生物といわれるものまで及んでいる。彼の世界が四次元的だと言われる所以である。

彼の世界観を突き詰めていくと、すくっと立てる大地、命を育む大地。つまり土の思想と言って良いのではないかと思うのである。幼い時、石の採集に異常な関心を持った賢治を家人は「石コ賢さん」と渾名したが、それは彼の人生の前奏曲のようなものである。

「雨ニモマケズ」の詩の生き方は、賢治の生き方ではあったが、モデルになった人物がいたとされる。斎藤宗次郎というクリスチャンで、内村鑑三の高弟の一人であった。斎藤宗次郎は、教師であったが、反戦思想を主張したために教職を解かれ、新聞配達や牛乳配達をしながら内村鑑三全集の編集に精魂を傾けた人である。賢治の父政次郎と懇意にしていたが、賢治は彼を尊敬していた。斎藤宗次郎との歳の差はあったが、仕事の途中賢治の農学校に立ち寄り語り合ったことがあったらしい。この人は、新聞や牛乳配達の途中に立ち止まって木陰で祈ったりすることがあったらしい。困った人に優しい言葉をかけたり、経済的援助もしたという。この斎藤宗次郎の行動が賢治にこの詩を創らせたと山折哲雄が指摘している。

ともあれ、賢治にはキリスト教の影響があることは否定できない。日本救世軍の母と呼ばれた山室軍平夫人の機恵子は花巻の人であり、小学校二年の時に賢治を教えた照井真臣乳(まみじ)は、機恵子と花巻の小学校時代の同級で、この頃内村鑑三の高弟の一人であった。

宮沢賢治の宗教的素地は、宮沢家がそうであったように浄土真宗である。父親に連れられて仏教の講話を聞く機会が多かった。花巻に訪れた高僧の傍で子供ながらに耳を傾けていた。自分の人生は歎異抄の一頁によって方向が決ったと父親にも告げた時もあった。その賢治が、一転といってもやはり仏教であるが、法華経の熱心な信者となり、父親へ改信をせまるようになり、以降彼の法華経への信仰は終生変わらなかった。寒い花巻の町で寒行する姿は、奇行と映った。

昭和八年、賢治の臨終の時、二階に臥せっていた賢治が、「南妙法蓮華経」と唱えているのを、階下にいた弟の清六は記憶している。清六は賢治より、八歳年下で肉親として賢治の実像を伝えた人である。平成十三年、賢治とは対照的に九十七歳まで生きた。彼が綴った『兄のトランク』(ちくま文庫)をイーハートーブ記念館で購入して読んだが、臨終の場面が「臨終のことばから」の章に印象的に書かれている。

衰弱が目立ち、死が近いと思った父政次郎は

「遺言することはないか」

と賢治に問うと、

「『国訳妙法蓮華経』を千部つくって、知己に配ってほしい」

と頼み、他にはないかと再び問われ

「::また起きて話します」

と言ったが、次ぎの遺言のないままに世を去った。賢治の作品に「雁の童子」がある。前世の思想が感じられる作品である。また生まれ変わり、父母に喜ばれるような人間と

なると言いたかったのかもしれない。

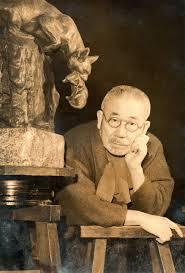

花巻市の郊外に、明治、大正、昭和の著名な彫刻家であり、詩人でもあった高村光太郎の山荘が保存されている。高村山荘として観光コースの一つになっているが、山小屋である。高村山荘の散歩コースには、「智恵子展望台」という場所があって、花巻の田園を眺められる高台がある。「樹下の二人」を連想させる。

光太郎は、最愛の妻智恵子を昭和一三年に亡くし、終戦の年にアトリエが空襲で焼け、賢治亡き後の宮沢家を頼って花巻に疎開してきたのである。その宮沢家も八月十日の空襲で焼ける。このとき、土蔵に残されていた賢治の原稿や、絵、遺品も多く焼けてしまった。

焼け出された光太郎は、花巻山口地区の人々の厚意により提供されたこの山小屋に七回の厳しい冬を過ごしたのである。高村光太郎六十二歳のことである。賢治と光太郎の今生の出会いは、大正末年、賢治が三十歳の頃、上京した折、光太郎のアトリエを訪ねた時だけである。その時、玄関先で立ち話をして別れたというからほんの一瞬の出来事に過ぎない。

生前、世に知られることのなかった賢治の『春の修羅』を高村光太郎に紹介したのは草野心平であった。芸術において思索し続けた光太郎は、ロダンや友人荻原碌山などを除き、当世の芸術家や作家を絶賛するようなことはなかった。賢治に対しては違っていた。既に詩集『道程』を世に出し、詩人としても大家となっていた彼ではあったが、心は洗われるように、純粋、透明な賢治の詩魂に自分の分身を見るような想いがしたのであろう。

文化は、カルチャーで、その語源は耕すという意味だと語ることによって納得するような生易しい理解の仕方ではなかった。同志社大学の校歌に「我ら土に生きん」というのがあるが、まさに生きるとはそういうことなのだという真摯な人生観が詩に溢れていたからだと思う。

光太郎は、妻の智恵子の精神の病を得てから臨終を看取るまでの年月、宮沢賢治の詩を支えにしたのではないか思わせる賢治の詩がある。

「永訣の朝」、「松の針」、「無声慟哭」という一連の詩がそれである。それは、二十五歳で他界した妹トシへの賢治の哀歌である。賢治は頭が良くて、音楽や詩心の解るこの妹を心底愛していたのである。トシの死は、大正十一年の霙の降る寒い日であった。死の間際に、賢治は妹に頼まれるままに、霙をとってきて食べさせ、林の中を歩きたかったであろうと松の葉をとってきてやったのである。トシは松の葉(針)で激しく頬を刺し

「ああいい、さっぱりした、まるで林のながさ来たようだ」

と喜んだという。

「あめゆじゆとてけんじゃ」とくり返す賢治の詩の言葉が読者の涙を誘う。

トシの臨終と知った賢治は、妹を抱き起こし、父や母や家族の皆が傍にいることを大きな声で叫んだが、トシの返事はなかった。そして、賢治は押入れに入って布団をかぶりおいおい泣いたのである。

高村光太郎の「レモン哀歌」と調べは違っているが、愛する者への別れの心情が蒸留水のような純度で詠われている。

たぶん、中学校の国語の教科書だったと思うが、高村光太郎の山小屋生活の心境を綴った文章がいやに記憶に残っている。既に三十五年以上の歳月が経っているので原文と違うかも知れないがそれは

「キツネでもタヌキでもいいからこの囲炉裏の前に来て話がしたい」

という孤独感を率直に述べているものであった。

なぜ、高名な芸術家であった人が、老年期の七年という長い間、人里離れた山小屋に住んだのかという強烈な印象が消えず、いつかはこの地を訪ねてみたいと思っていたのである。畳もなく土壁と板張りの部屋を見た瞬間、光太郎の自然の中にまさに一人生きようとする決意をみたような気がした。冬は厳しくはあったが、人間が自然に向い、共生の喜びを実感するところに芸術や文化は生まれるものだ。自然の恵みが食であり、それを育て感謝して生きるのが人間であり、生きることの尊さを表現するのが芸術であると高村光太郎も宮沢賢治も確信し、そしてそうした人生を送ったのではないかと思った。

当時としては高価な長靴を履き、チェロを弾き、蓄音機でベートーベンの曲を聴き、ハイカラな生活をした賢治にあっても、花の都パリでヨーロッパの芸術作品に触れた高村光太郎にあっても

「言葉として芸術、文化をいかほど語ろうが土に根ざしていないものは人々の心に届かない」という確信があった。この土という思想は奥行きのある思想である。

花巻への旅は、賢治と光太郎への心象スケッチのようになった。この街の風土や有名な鹿踊りにも触れたいと思ったがそのエネルギーもない。それほどに、二人の世界は深く重い。今年の夏は冷夏である。稲の穂も弱々しくあったが、賢治のようにオロオロと歩く感性はないから、仲間には入れてもらえないだろう。

〝イギリス海岸〟といういっぷう変わった地名が、岩手県花巻市を流れる北上川の河岸にある。名付け親は宮沢賢治である。水量の少ない時、地肌が姿を表わす。今から二百五十万年以上前の地層であり、ドーバー海峡と同じ第三紀の泥岩層でテームズ河の上流にも似ていることからその名をつけた。この地層から、古代品種の胡桃の化石を発見したのが宮沢賢治である。

JR花巻駅から〝イギリス海岸〟までは徒歩で二十分ほどの距離である。今ではすっかり観光名所の一つとなって散歩道が整備されて、賢治を慕って訪れる人々や市民の良い散策の場所になっている。朝から小雨の降る日、北上川は増水して、古い地層は見ることができなかった。河岸に大きな胡桃の木があった。

ここ数年、宮沢賢治という明治二十九年に生まれて、昭和八年、三七歳で亡くなった人物の生き方に惹かれるところがあった。賢治の歳を過ぎて、彼の偉大さというものが霧が少しずつ晴れていくように感じられるようになった気がするのである。詩人、童話作家としての賢治の代表的な作品も読んで見たが、何よりも彼が過ごした花巻を訪ねてみたかった。

『証言 宮沢賢治先生 イーハートーブ農学校の一五八〇日』佐藤成著という本を、上島祈一さんという方からいただいたのであるが、五百ページを越える大著である。この本に書かれているのは、賢治が四年という短い期間であったが「疲れを知らなかったほど楽しく、鳥のように教室でうたって暮した毎日」と表現した花巻農学校(現在の県立花巻農業高等学校の前身)の教師時代の賢治像が教え子たちの証言で綴られている。

宮沢賢治の文学作品が一級であるように、教師としても一級だったことがわかる。彼の授業は実践的で、ただ知識を教科書どおりに教えたのではなかった。例えば、稲作りは、東北の気象事情、土質などのデータをもとにした。野外実習では、生徒と共に田植えをし、イギリス海岸へも連れて行って、地質の話もした。自作の童話を読んで聞かせたり、当時としては珍しいクラッシク音楽のレコードを生徒を家に呼んで聞かせることもあった。そして何よりも、賢治の偉大さは、農学教師、農業指導者にとどまっていたのではなく、農民となって生きたことである。

本の贈呈者の上島さんは、岡山県の高原で酪農を経営している。大変な読書家で、毎年文化の日に開かれる、新生会の老人ホーム祭の古本市では、はるばる岡山から自家用車でやってきて沢山の本を買っていかれる。ご縁は、お父様が老人施設を利用されていたからである。父親の上島仲郷さん(故人)は、社会教育家、後藤静香の思想に共鳴し、教師として生きた人であった。九十歳を越える長寿を全うした人だが、常に柔和な笑顔の絶えない人であった。その子息祈一さんは農業を選んだ。宮沢賢治を尊敬し、宮沢賢治学会イーハートーブセンターの会員でもある。賢治といえば、イーハートーブ。この謎めいた言葉は、エスペラント語で日本の岩手県というほどの意味である。

羅須地人協会の建物が、今も「賢治先生の家」として県立花巻農業高等学校の敷地に建っている。家の裏手の木立の下には、宮沢賢治が作詞した「精神歌」の石碑がある。農学校の教師を依願退職した賢治は、この家で独居自炊し、近くの畑を耕し、農民と共に生きることになる。

「羅須地人協会」。賢治のネーミングは独得である。「羅須」の意味は、賢治自ら語っておらず、諸説があると宮沢賢治記念館の解説にあった。処女詩集『春の修羅』のように「修羅」という言葉の引用が多い。イギリス海岸を「修羅の渚」とも表現している。「羅須」は「修羅」をひっくりかえしたのだというのが第一説である。その他、アイヌ語で松の意味ではないかというのもあったが、「地人」は、はっきりと農民の意味である。土と共に生きた詩人にふさわしい言葉である。

「賢治先生の家」は二階建で、書斎や居間の他に、農民に農業相談や、講義をした教室がある。その部屋にはオルガンが置かれている。賢治は、音楽に関心を寄せただけでなく、オルガンやチェロを演奏することができた。童話『セロ弾きのゴーシュ』は、代表作の一つである。その教室の外に黒板があって

「下ノ

畑ニ

居リマス

賢治」

と書かれている。訪ね人が多かったのであろう。もともとこの家は、賢治の祖父が明治末年に建てたのだが、賢治の死後は他人手にわたり、解体されて移された。偶然というか、花巻農学校の移転先にこの家があり、この不思議なめぐり合わせに、賢治を慕う人々や校友の熱意で買いとられ、修復保存されたのである。昭和四十四年のことである。

観光地図に載っている「羅須地人協会」は、東北本線花巻空港駅から約二キロの距離にある。隣は花巻空港の敷地である。滑走路は見えないが、朱色の誘導設備が長く、等間隔に並んでいるのが見える。「銀河鉄道」ならぬ「銀河航空」の着陸コースになっている。当日、旅客機が轟音の中滑り降りてきた。『銀河鉄道の夜』の列車を連想してみたが、夏の夜空の中に見たわけではない。

詩というのは、人生の中にあっては日常性からは遠くにあるように見えるが、ふと立ち止まって内省してみるとき、いっぺんに心を支配してしまうことがある。

「雨ニモマケズ」の詩がそうであった。このように生きることは、大変難しいことだが、実に正しい生き方だと思えてくる。この詩は、賢治の死後発見された手帳に書かれていたのであるが、平易な言葉で綴られていてもその思想は深い。推敲した跡も無い。十一月三日の日付けがあり、亡くなる二年前に書かれている。既に病に伏すことが多くなった晩年の心境の素直な吐露であったが、賢治も死後人々の心に深くしみいる詩になるとは想像もしなかったのではないだろうか。

ただ、この詩が、まさに彼の三七年という短い人生の軌跡をそのまま表現していることを、後世の我々は知ることができるから感動するのである。賢治の人生は菩薩道だったという人がいる。同感である。熱心な法華経の信者であったが、キリスト教への理解も深かった。その詩の全文はあまりにも有名だが

雨ニモマケズ

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンヂャウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ

東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニソウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒデリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

「世界が全体幸福にならないうちは、個人の幸福はあり得ない」という賢治が思い浮べた世界は、銀河系宇宙や、イギリス海岸に心を馳せるような時空間への想い、縄文人が暮した森への畏敬、生きとし生けるものから、鉱石や石ころといった無生物といわれるものまで及んでいる。彼の世界が四次元的だと言われる所以である。

彼の世界観を突き詰めていくと、すくっと立てる大地、命を育む大地。つまり土の思想と言って良いのではないかと思うのである。幼い時、石の採集に異常な関心を持った賢治を家人は「石コ賢さん」と渾名したが、それは彼の人生の前奏曲のようなものである。

「雨ニモマケズ」の詩の生き方は、賢治の生き方ではあったが、モデルになった人物がいたとされる。斎藤宗次郎というクリスチャンで、内村鑑三の高弟の一人であった。斎藤宗次郎は、教師であったが、反戦思想を主張したために教職を解かれ、新聞配達や牛乳配達をしながら内村鑑三全集の編集に精魂を傾けた人である。賢治の父政次郎と懇意にしていたが、賢治は彼を尊敬していた。斎藤宗次郎との歳の差はあったが、仕事の途中賢治の農学校に立ち寄り語り合ったことがあったらしい。この人は、新聞や牛乳配達の途中に立ち止まって木陰で祈ったりすることがあったらしい。困った人に優しい言葉をかけたり、経済的援助もしたという。この斎藤宗次郎の行動が賢治にこの詩を創らせたと山折哲雄が指摘している。

ともあれ、賢治にはキリスト教の影響があることは否定できない。日本救世軍の母と呼ばれた山室軍平夫人の機恵子は花巻の人であり、小学校二年の時に賢治を教えた照井真臣乳(まみじ)は、機恵子と花巻の小学校時代の同級で、この頃内村鑑三の高弟の一人であった。

宮沢賢治の宗教的素地は、宮沢家がそうであったように浄土真宗である。父親に連れられて仏教の講話を聞く機会が多かった。花巻に訪れた高僧の傍で子供ながらに耳を傾けていた。自分の人生は歎異抄の一頁によって方向が決ったと父親にも告げた時もあった。その賢治が、一転といってもやはり仏教であるが、法華経の熱心な信者となり、父親へ改信をせまるようになり、以降彼の法華経への信仰は終生変わらなかった。寒い花巻の町で寒行する姿は、奇行と映った。

昭和八年、賢治の臨終の時、二階に臥せっていた賢治が、「南妙法蓮華経」と唱えているのを、階下にいた弟の清六は記憶している。清六は賢治より、八歳年下で肉親として賢治の実像を伝えた人である。平成十三年、賢治とは対照的に九十七歳まで生きた。彼が綴った『兄のトランク』(ちくま文庫)をイーハートーブ記念館で購入して読んだが、臨終の場面が「臨終のことばから」の章に印象的に書かれている。

衰弱が目立ち、死が近いと思った父政次郎は

「遺言することはないか」

と賢治に問うと、

「『国訳妙法蓮華経』を千部つくって、知己に配ってほしい」

と頼み、他にはないかと再び問われ

「::また起きて話します」

と言ったが、次ぎの遺言のないままに世を去った。賢治の作品に「雁の童子」がある。前世の思想が感じられる作品である。また生まれ変わり、父母に喜ばれるような人間と

なると言いたかったのかもしれない。

花巻市の郊外に、明治、大正、昭和の著名な彫刻家であり、詩人でもあった高村光太郎の山荘が保存されている。高村山荘として観光コースの一つになっているが、山小屋である。高村山荘の散歩コースには、「智恵子展望台」という場所があって、花巻の田園を眺められる高台がある。「樹下の二人」を連想させる。

光太郎は、最愛の妻智恵子を昭和一三年に亡くし、終戦の年にアトリエが空襲で焼け、賢治亡き後の宮沢家を頼って花巻に疎開してきたのである。その宮沢家も八月十日の空襲で焼ける。このとき、土蔵に残されていた賢治の原稿や、絵、遺品も多く焼けてしまった。

焼け出された光太郎は、花巻山口地区の人々の厚意により提供されたこの山小屋に七回の厳しい冬を過ごしたのである。高村光太郎六十二歳のことである。賢治と光太郎の今生の出会いは、大正末年、賢治が三十歳の頃、上京した折、光太郎のアトリエを訪ねた時だけである。その時、玄関先で立ち話をして別れたというからほんの一瞬の出来事に過ぎない。

生前、世に知られることのなかった賢治の『春の修羅』を高村光太郎に紹介したのは草野心平であった。芸術において思索し続けた光太郎は、ロダンや友人荻原碌山などを除き、当世の芸術家や作家を絶賛するようなことはなかった。賢治に対しては違っていた。既に詩集『道程』を世に出し、詩人としても大家となっていた彼ではあったが、心は洗われるように、純粋、透明な賢治の詩魂に自分の分身を見るような想いがしたのであろう。

文化は、カルチャーで、その語源は耕すという意味だと語ることによって納得するような生易しい理解の仕方ではなかった。同志社大学の校歌に「我ら土に生きん」というのがあるが、まさに生きるとはそういうことなのだという真摯な人生観が詩に溢れていたからだと思う。

光太郎は、妻の智恵子の精神の病を得てから臨終を看取るまでの年月、宮沢賢治の詩を支えにしたのではないか思わせる賢治の詩がある。

「永訣の朝」、「松の針」、「無声慟哭」という一連の詩がそれである。それは、二十五歳で他界した妹トシへの賢治の哀歌である。賢治は頭が良くて、音楽や詩心の解るこの妹を心底愛していたのである。トシの死は、大正十一年の霙の降る寒い日であった。死の間際に、賢治は妹に頼まれるままに、霙をとってきて食べさせ、林の中を歩きたかったであろうと松の葉をとってきてやったのである。トシは松の葉(針)で激しく頬を刺し

「ああいい、さっぱりした、まるで林のながさ来たようだ」

と喜んだという。

「あめゆじゆとてけんじゃ」とくり返す賢治の詩の言葉が読者の涙を誘う。

トシの臨終と知った賢治は、妹を抱き起こし、父や母や家族の皆が傍にいることを大きな声で叫んだが、トシの返事はなかった。そして、賢治は押入れに入って布団をかぶりおいおい泣いたのである。

高村光太郎の「レモン哀歌」と調べは違っているが、愛する者への別れの心情が蒸留水のような純度で詠われている。

たぶん、中学校の国語の教科書だったと思うが、高村光太郎の山小屋生活の心境を綴った文章がいやに記憶に残っている。既に三十五年以上の歳月が経っているので原文と違うかも知れないがそれは

「キツネでもタヌキでもいいからこの囲炉裏の前に来て話がしたい」

という孤独感を率直に述べているものであった。

なぜ、高名な芸術家であった人が、老年期の七年という長い間、人里離れた山小屋に住んだのかという強烈な印象が消えず、いつかはこの地を訪ねてみたいと思っていたのである。畳もなく土壁と板張りの部屋を見た瞬間、光太郎の自然の中にまさに一人生きようとする決意をみたような気がした。冬は厳しくはあったが、人間が自然に向い、共生の喜びを実感するところに芸術や文化は生まれるものだ。自然の恵みが食であり、それを育て感謝して生きるのが人間であり、生きることの尊さを表現するのが芸術であると高村光太郎も宮沢賢治も確信し、そしてそうした人生を送ったのではないかと思った。

当時としては高価な長靴を履き、チェロを弾き、蓄音機でベートーベンの曲を聴き、ハイカラな生活をした賢治にあっても、花の都パリでヨーロッパの芸術作品に触れた高村光太郎にあっても

「言葉として芸術、文化をいかほど語ろうが土に根ざしていないものは人々の心に届かない」という確信があった。この土という思想は奥行きのある思想である。

花巻への旅は、賢治と光太郎への心象スケッチのようになった。この街の風土や有名な鹿踊りにも触れたいと思ったがそのエネルギーもない。それほどに、二人の世界は深く重い。今年の夏は冷夏である。稲の穂も弱々しくあったが、賢治のようにオロオロと歩く感性はないから、仲間には入れてもらえないだろう。

Posted by okina-ogi at 19:41│Comments(0)

│旅行記